科学と文化のいまがわかる

文化

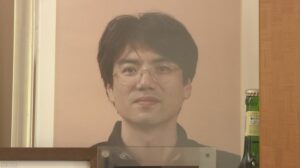

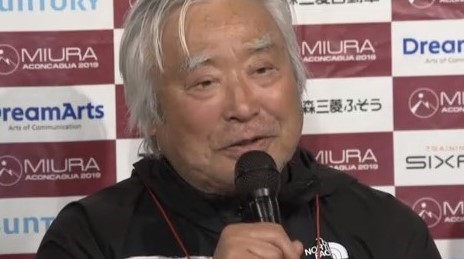

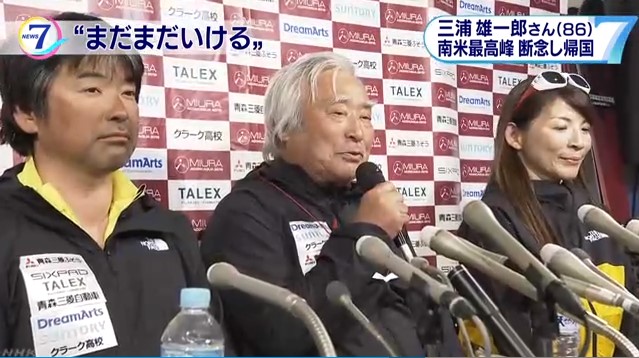

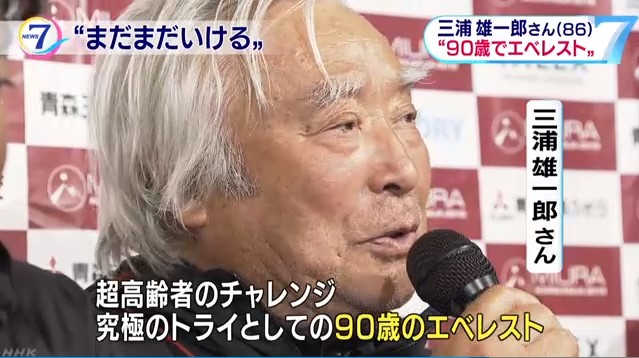

三浦雄一郎さん 帰国後会見の概要

2019.01.28

南米最高峰「アコンカグア」の登頂を断念した86歳の冒険家、三浦雄一郎さんが、26日、帰国しました。

帰国後、都内の事務所で会見した三浦さん。およそ1時間にわたった会見で、何を語ったのか。ほぼ全文を掲載します。

会見にのぞんだのは、三浦雄一郎さん、三浦豪太さん(雄一郎さんの次男)、大城和恵さん(チームドクター)の3人です。

(三浦雄一郎さん/以下「三浦」)

皆さん大勢お集まりいただきましてありがとうございます。無事かえって参りました。きょう、無事、帰ってきました。

残念なことに登頂は、ドクターストップということで、今回は6000mコレラというキャンプ地で登頂を断念して帰ってきた。

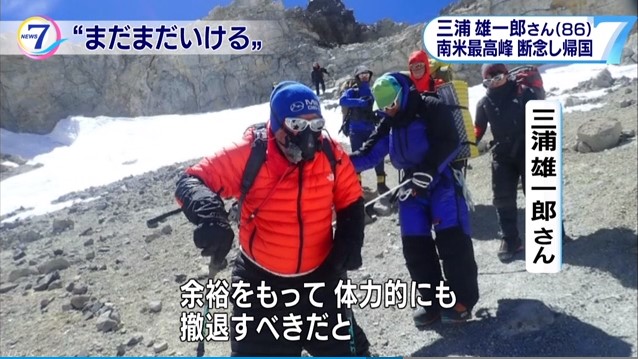

今考えれば、ドクターストップを受けた時点では、まだまだいけると思ったが、ある意味では力を残してかえって来られたということで、次へのチャレンジがあるなら、ということで、大城先生のドクターストップ、これを気持ちよく受け入れて、そして無事、帰ってきました。

こんなに山が大きかったのか

(三浦)

僕自身にとって出発前はかなり不安でもありました。血圧も高い、この辺を散歩しても苦しかったような状態から、山に入って1日1日と、日本出る前は普段の血圧が160、180と山に入ってからは140台前後に血圧も下がるということで、先生からお褒めを頂いたということもありまして、体調もだいぶ良くなりながら、これならまだまだいける。特に今回は5500mから6000mまで歩きましたけれども、この場合は酸素を吸いました。酸素を吸えばこんなに好調に歩けるのかと。そんな感じでもありました。

ただし、6000mあたり、アコンカグア、南米独特の太平洋からほぼ7000m近い大きな山脈があるものですから、風が非常に強い。向こうは夏だというのにこんなに寒いのかと。僕は前に53歳の時、30年前に登った時は、ベースキャンプから2日であっという間に頂上に登って、頂上直下はちょっと苦しみましたけど、割合楽に登れたという意識がありました。

(三浦)

ただ86歳になって登ってみて、こんなに山が大きかったのか。改めて山のスケールの大きさと同時に、50代の時と80代でこんなに体力差が違うのかということで、自分自身でも年を取ったかなと、そう思いました。

ともあれ、6000mまでは十分、元気いっぱい行けたということが、ある意味ではいい自信といいますか、次へのチャレンジへのいいステップになりました。その代わりに、僕は今回、登れなかったんですけど、豪太、それから一緒に行った平出さん、中島健郎くん、この3人はまだ頂上に1度も登っていなかったので、ぜひ登ってほしいということで、彼らに登頂の望みを託しました。そして今回の遠征隊のリーダーである倉岡さんのリード、また、現地のガイドが優秀なガイドたちでもありました。おかげで4人とも見事に頂上に登りました。

残念なことに大城先生は僕とつきあってくれたおかげで、せっかくの登頂のチャンスを逃しました。いずれまた、大城先生も7サミッツへの夢もあると思います。これもいつかかなうと思っています。今回、アコンカグアチャレンジ、登頂を断念しましたけれども、次への夢ということで、僕自身はこれからと、そう思っています。

一番ドラマチックだったのは

(三浦豪太さん/以下「豪太」)

三浦雄一郎が1月20日の時点でドクターストップとなりまして、一番当初から考えたのは、ドクターストップそのものよりも、ドクターストップを受けたことで三浦雄一郎の気持ちを下に向けさせることが今回、もしかしたら遠征の中で一番ドラマチックなところだったんじゃないかと思います。

(豪太)

その次の日に、僕自身も父親を登らせないということで下山することを覚悟していたというよりも、僕の方が率先して山から下りようと言い始めた分、アコンカグアに登ってこいと父から言われるとは思っていなかったので、僕自身、ちょっと驚いていまして、翌日、ニド・デ・コンドレスというコレラの下のキャンプがあるんですけれども、そこから夜中の1時半に出発して、登攀リーダーの倉岡、カメラの平出、そしてもう一人のカメラの中島と山頂を目指しました。

最初はかなりのペースで登っておりまして、僕としては6000mにいたと。それで三浦雄一郎を5500mに下ろして、そこから山頂へのアタックだったんですけど、後半かなりきつくなり、6961mの山頂だが、おそらく6800mのところ辺りで酸欠になりまして、そこから倉岡さんから酸素を受け取りまして山頂に立ったという感じですね。

死んではいけない

(豪太)

残念ながら、父親と山頂には立てなかったんですけど、うちの父親とうちの兄がベースキャンプから2日間で登ったと。ということはニド・デ・コンドレスから登るのと同じぐらいの行程で登ったと思うんですけど、よくぞその当時、そのペースで登ったなと。

驚くほどのアコンカグアの山の奥深さだと思いました。山頂からの景色をほとんど酸欠で楽しむ間もなく、ともかく山頂に行ったことを報告、そして写真、そのまま慌ただしく降りてくると。わずか1日の行程でニド・デ・コンドレスから登ってきて、なんとなくうちの父親と立ちたかったというより、その当時の、53歳の時の三浦雄一郎の姿を追いかけていたような山頂の立ち方でした。

(豪太)

その後に今回はスキー遠征だったので、スキーをしようと思って、5500mのところから、標高差500mほどスキーをしてきたんですけど、これも何というか、バックカントリースキーの良さというか、パウダーとかとは全く無縁で、固くてなかなかシビアなスキーではありましたが、それでもやっぱりスキーができてよかったなと思います。

今回は、三浦雄一郎の体の中を最もよく知っている、そしてその病状をよく知っている大城先生に助けられた形、あるいは非常に厳しい決断を大城先生が下してくれた形で非常に感謝しております。

山の中での突然死という不可解なできごとというのは、医学の中でも非常に難しい部分ではあるんですが、そこの線をきちんとひけるというのが今回の遠征の1つのポイントだったんじゃないかと思います。

今後とも高齢者登山の中で、ともかく山を楽しんでほしい、でもそこでは死んではいけないなという思いで今回の遠征を作ったつもりでおります。そんな意味では、全員が健康でアコンカグアから降りてこられたのは1つの成果ではないかなと思います。

以上です。

下山の判断にいたるまで

(大城和恵さん/以下「大城」)

チームドクターの大城和恵です。

ちょっとメモを自分で作ったので時々メモを見ながら話をします。

下山の判断にいたるまで、まずは背景なんですけれども、ヒマラヤなどの高所登山では、近年、40代以上の突然死が認められています。ただ、そういう方というのは、登頂してその直後だったり、今まで元気だったのに突然亡くなるというのが多く、何の前兆もなく亡くなってしまうというケースがあって、あまりはっきりした原因が追究されていない。分からない部分が残されています。現地に行って情報をもらいまして、アコンカグアの死因の最多も突然死ということでした。

心臓に関して科学的な知見を言いますと、2700mぐらいまでは、心臓は低酸素に5日ぐらい経てば慣れるとされています。そのほかにはですね、酸素の少ないところに行くと、心臓を栄養している血管が太くなることで心臓を酸欠から守るっていう働きがあるんですけれども、それは正常な心臓の人です。動脈硬化を持っている心臓の人は、そういう働きが低下して機能がなくなっていますので、酸欠から守るという作用がないという背景があります。

なので、高所にさらされるということは、予測できない心臓発作や心臓死、突然死というものが起きうることが示唆されていて、実際に発生しています。これは体力とは別の問題です。体力とは別に内臓の機能の破綻になります。これを前提としておりました。

リスクを抱えた心臓

(大城)

じゅあ、三浦さんの心臓はどうだったかといいますと、不整脈はもちろんありますけれども、そのほかに高血圧があります。血圧が高いということは心臓の負担が大きくなる。そして心臓の肥大。心臓の筋肉が厚いので、酸素を消費する量が普通の心臓より多いです。そして、分厚いということは柔軟性も乏しくなっている。

ということは、高血圧や低酸素環境下では心不全を起こしやすいという心臓です。さらに冠動脈という血管が動脈硬化を起こしていますので、先ほど言った、心臓の酸欠を守ってあげる力がほとんどないという状態です。次に肺動脈圧がちょっと高めです。これらも心不全を起こす原因となってしまいます。

三浦さんの心臓そのものが高所に行くにはいくつものリスクを抱えた状態でした。

6000メートルで何が

(大城)

そこで現地入りしたんですけど、4200mのベースキャンプでの状態は、ベースキャンプでの滞在期間が長かったので、高度への順応は比較的順調にいきました。ただ、エベレストの時に比べると、血圧の下がり方が、同じ量だけ薬を飲んでもちょっと下がりが悪く、エベレストの時より5から10ぐらい血圧が高めで安定したところで安定した形になりました。

順応自体は順調にいきまして、そのあと6000mに入りました。6000mに入っての状態は、血圧がやはり、標高を上げると交感神経が活性化するので血圧って上がります。これは上がるものだと思っていましたので想定通りなんですけれども、ベースが普段より、エベレストの時より若干高いということは、上がるとよけい高くなってしまう。

それで2日いると次の日は慣れてくるので少し下がるという形で、反応は体はそれなりにしていましたが、血圧が上がると心臓の病気がある分、高所に行けばどうしてもおこる。

(大城)

ベースキャンプを出てから、その頃から不整脈が少し出はじめて、6000mに入ってからその不整脈が顕著になってきました。その不整脈は何を意味しているかというと、肺動脈圧が上がって心臓の負荷がかかっていることを示唆するものでした。

そのほかにですね、今回は初めて遠征でテント生活をご一緒させていただきました。すると、登山行動以外の時間が非常に長いんですけれども、食事をするとか、テントの限られたスペースの中で寝起きをする、トイレに行くっていう行動自体が非常に酸素を消費することになって、普通の生活行為自体が心臓への負担のかかる状態でした。

そこで酸素の投与を行うんですけれども、酸素の少ない中で酸素を投与しながらいろいろな日常生活の行為を行うのは非常に難しくて、酸素をしないで行動してしまうこともあります。そうなってくると、一番顕著に表れたのは、過度な低酸素血症ですね、体がすごく酸欠状態になってひどい呼吸困難になってしまう。こういう状態が見受けられました。

(大城)

こうなってくると、血圧も高くなる、それから不整脈もある、それから過度な低酸素血症が重なるということになりまして、心停止のリスクがあるということで、ここで中止、断念して、下山の話しをさせてもらいました。

どう受け入れてもらうか

(大城)

先ほど豪太さんからあったように、下山の決定をしたことよりも、その下山の決定をお父様にいかに受け入れて頂くかということなんですけれども、体力の問題と心臓のリスクは別なんですよね。なので、三浦さん自体はすごく調子がいいし、まだ頑張れると思っていたのは本当のことだと思います。たしかに鍛えられていますので体力あるんですよね。

ただ、山で一番怖いのは主観評価と客観評価に差がある時に山岳遭難が起きて人が死んでいます。三浦さん自体は体力があるので自分はまだ行けると思うんですけど、私の下した客観評価は医学的な身体リスクのことだったので、その差が最初、ちょっとできちゃったんですね。

ですけれども、三浦さんの素晴らしかったところは、三浦さんは病気があって年を重ねているという現実をよくご存じ、認識されていらっしゃいまして、その評価の差はその部分であることをよくご理解してくださっていたのだと思います。それをあの環境の中で、これほど意志が強く登りたいとおっしゃっていた方が、冷静な判断をなさったことは、本当に私はたいへん敬意を持っております。

若いときに山を登るのは、山のリスクと自分の体力勝負でいけるんですけれども、年を重ねるとですね、老いに対するリスクというのが増えていきます。でも、老いるというのは誰もが初めての経験なので経験したことがない、老いることへのリスク評価って非常に難しいんです。

(大城)

その中で、自分の可能性と限界を見極めて、私の意見を受け入れていただいたということは本当に素晴らしいことで、なかなかできることではないと思います。

みなさんが山から生きて帰ってくるためには、可能性と限界をどこで見極めるかということにかかっていると思います。それを大きなチャレンジの中で三浦さんがしていただいたということは、本当に世界に向けてみなさんが安全に登山活動をしていくということに関して重大なメッセージを送って頂けたのではないかと思います。

私の決めた決定、決断を受け入れてくださったことに本当に心から感謝しています。

以上が医学的な見解です。

※ここから質疑応答

Q:標高6000mで天候が悪化したことも、ドクターストップの判断に影響したのか?

(大城)

ご指摘の通りです。6000mという標高は、高度に順応していくというよりは、体が消耗していく標高なんですね。なので、1日長くいればいるほど消耗していきます。ただ、逆に標高を上げて危ないところに行くよりは、判断のための時間を頂けたという利点もあったと思います。

Q:三浦雄一郎さんの今後のチャレンジとは具体的にどんなチャレンジか?

(三浦)

今、大城先生、豪太の方から。大城先生は医学的な、豪太は自分でチャレンジして頂上へ行った様子を説明させていただきました。

私自身、今回は6000mでドクターストップということでありました。客観的な様相は別として、僕は主観的にはまだまだ行ける、そんな気持ちを持っていました。しかし、同行していたドクター、大城先生、また豪太、2人の僕の様子を見ての今回の判断、これを受け入れました。

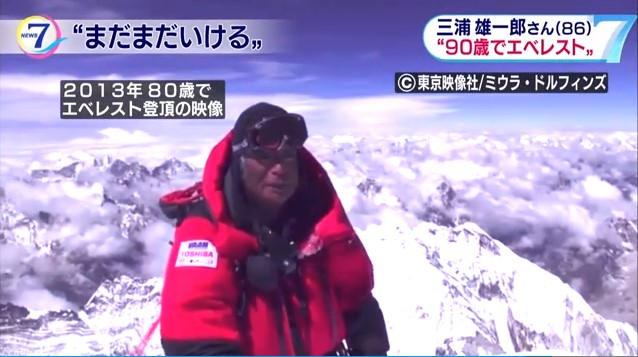

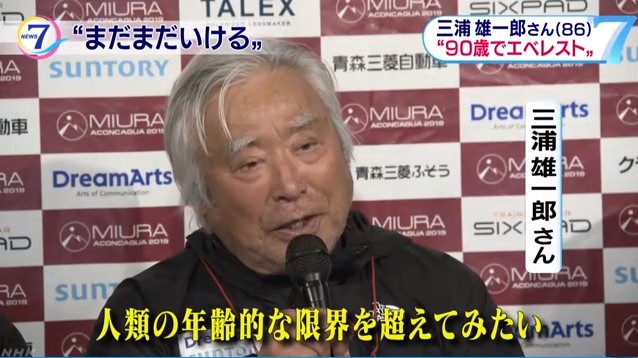

そしてさらに、受け入れたということはさらに次へのチャレンジ、これがあるからだということも含めて説得をされましたけれども。次へのチャレンジ、まったく僕にとっての、夢の又夢に近いかもしれませんけれども、90歳でエベレストにチャレンジしてみたい、という気持ちがかねがねありました。

(三浦)

その1つのトライとして、今回のアコンカグア、自分ではその前提としてとらえていたわけです。これが実際行ってみて、6000mまで行って、十分頂上まで行けるという自己判断的な確信、これが今回得られました。これを元にして、大城先生、豪太とも、みなさんとも相談して、高所への超高齢者のチャレンジ、究極のトライとしての90歳でのエベレスト、これに向かっていきたいと思っています。

Q:三浦雄一郎さんご自身は、今回の挑戦を通じてどんなメッセージを発信することができたと思うか。今回の挑戦の社会的な意義をどう考えるか?

(三浦)

超高齢者になると、自己診断がはっきりできないという要素がある。ということで、今回6000mまで行ってみて、まだ少しは余裕がありそうだけれども、ここで撤退した方が安全であると大城先生が判断され、僕はそれに従いましたけれども。今後の超高齢者の高所登山、若い頃、私はあそこに行ったんだと。2日で行ったんだと。どうしても僕の気持ちの中にも残っていました。

その3分の1ぐらいずつのスケジュールで行程を組んでくれました。これは非常にいいと思ったんですけれども、これでも大城先生から見て、僕自身が6000mの生活を見て、これは、この先に行ったら危ないんじゃないかという判断を下されました。これは客観的な要素、ドクターとしての判断だということで、これを受け入れることに僕も決断しました。

Q:それによって今回、どういったことを伝えたいか?

(三浦)

まず1つは、高所登山の場合、余裕を持って体力的にも撤退すべきだと。限界まで行ってもうダメだということではすでに遅い。遅いというのは死亡事故につながる。

ということで、今回の先生の判断、僕自身は6000mでまだ余裕があった。これなら無事に帰れるということでの判断だった、そう解釈して従いました。

Q:大城さんに質問。三浦雄一郎さんの次の夢、90歳でエベレストを実現するためにこれから時間をかけて取り組まなければならないことは?

(大城)

エベレストのどこまで行けるかは別としまして、自分をきちんとコントロールしておくことが非常に大事になります。

あと4年あるので、4年かけて今の病気をコントロールするというのと、少し体重がありすぎると思います。あとは生活をするのがすごく大変なんですよ。登る時間の方が短くて、遠征って生活が中心なので、高齢の方がもう少し生活しやすい遠征の仕方を工夫するのが有効じゃないかと思います。

Q:90歳でエベレストという次の目標。今回の登頂断念と同時に思いを強くしたのか、それとも、最初からそういう気持ちで行ったのか?

(三浦)

そうですね。90歳エベレスト、かなわぬ願望かもしれませんが、僕自身の究極の夢の1つとして持っていました。今回、アコンカグアはステップの1つと考えていたわけです。今回、6000mまで行ってみて、行けば行くほど、5000mより6000mの方が体調が良くなる。錯覚かもしれないが、これなら90歳でエベレストもあり得るのかなと。

(三浦)

テントの中ですでに大城先生に、大城先生も去年、エベレスト登っていらっしゃる。中国側の様子をちょっと聞いたり、中国側は去年、チョーオユーを狙っていました。これが中国の山岳会では、75歳以上はダメだという決定を下されました。ということで、やっぱりネパールサイドということになります。ネパールサイド、これは大城先生もご一緒いただきましたけど、行けるんじゃないかという錯覚に近い、なんか今回の確信ということ。これから向かっていきたい。

Q:ドクターストップの判断を下された時に長い沈黙をして考え込んでいたということだったが、その時はどんなことを考えていたのか?

(三浦)

僕自身にとって、自覚的に、絶対頂上まで行けると。次がインディペンデンシア、次の日がラ・クエバ、というステップがあり、絶対に行けるという自信があったんで、これがあったから逆に(断念を)受け入れたというような感じもあったと思いました。

Q:豪太さんに質問。普段の生活の中で、お父さんは自分がこうと決めると性格的に我を曲げないタイプというか、そういうことを感じることはあるか?

(豪太)

そうですね。今回に限ったことではなかったんですけど、実はその前にシシャパンマというところで初めて不整脈が発覚した時も、まだを治療途上の不整脈だった時に、その翌年にエベレストを控えていたものなので、もしここで何かあったらいけないということで、とにかくシシャパンマという山を一度諦めてもらう時に、かなりその時にも、うちの父親の場合、山頂を見たらずーっとそこを見て、例えば2003年のエベレストの時なんか、強風でなかなか上がれない時にも、一度降りてからもまた登ろうというような提案を出す人なので、なかなか頂上から目を離すことができないんですよね。

なので健康上の問題というのは、天候上の問題とは全く質的に違うものなので、ここでうちの父親が何らかの形で、シシャパンマの時も事故でも起きてしまったら終わりだと思って説得にあたる時も、結構ですね、大変な思いをしました。

そのときよりも、今回の場合はむしろ、気力も体力も十分でということも本人も自覚している中で、どう三浦雄一郎を山から下ろすことができるのか。これはただ単純にいいわけであったり、そういったものではなく、率直に本心として三浦雄一郎にあたろうと思いました。

僕は副隊長として、あまり多くのことはできないんですよね。山の判断だったら倉岡さん、医療的なことに関しては大城先生と、いろんなところに任せっきりのところがあるんですけれども、こと三浦雄一郎を山から下ろすという判断、特に本人が、隊長が一番、その権限があるんですけれども、その体調自身が健康的な問題だということで、これは副隊長の責任として事に当たらなければならない。そのときには率直に言おうと、そして、本心としてあたった時に、父親が今回は断念してくれるか、してくれないかという判断をゆだねようと思っていました。

Q:最終的に断念をするにあたり周囲の言葉の中に決め手となるような一言があったか?

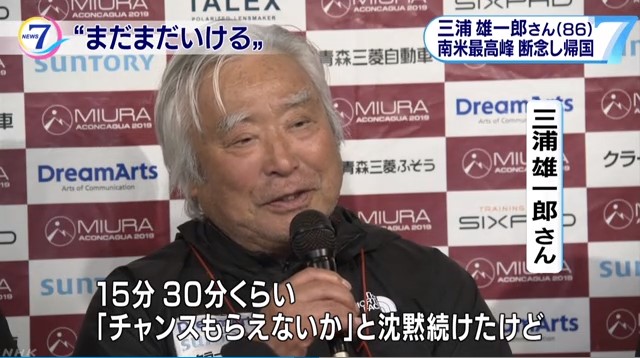

(三浦)

そうですね。決め手の言葉というのはおかしいですけど、大城先生のこれ以上無理だと。何かあったら、何かとは要するに心不全が起こる可能性が非常に高い。さらに豪太が、やっぱりどうしても一緒に下りようと非常にきつい説得。

(三浦)

僕は15分から30分ぐらいまで、もう少しチャンスをもらえないかと沈黙を続けていましたけれども、これが動かないし、ということで、じゃあ次があるんだということで切り替えました。

ということで、あっさりでもないけど、15分ののちに受け入れた。

もっとも、大城先生からドクターストップを受けたのはこれだけじゃなくて、前に80歳でエベレストに登る時に、その前の年にロブチェピーク。この時に5200mでやっぱり心臓が非常に不整脈がひどくなって、自分自身で一歩もそこから上がれないという状態。この時にやっぱり大城先生、ドクターストップをかけていただきました。

この時は当然だし、そのとおりだということで引き返して、心臓の手術、5度目ですけれども受けて、そしてもう1回、6度目の手術で、80歳でエベレスト、これに運良く成功したわけです。

ということでドクターストップは今回だけじゃなくて、前に一度、そういう意味では5200mで受けていたわけですから、今回のドクターストップ、それよりずっと楽だった訳ですけれども、余裕を持って受け入れようという感じです。

Q:大城さんから体力と心臓は別だという話があったが、90歳で新しい目標に向かう上で自身の体調、または心臓の状態を今後どのようにコントロールしていきたいかと思うか?

(三浦)

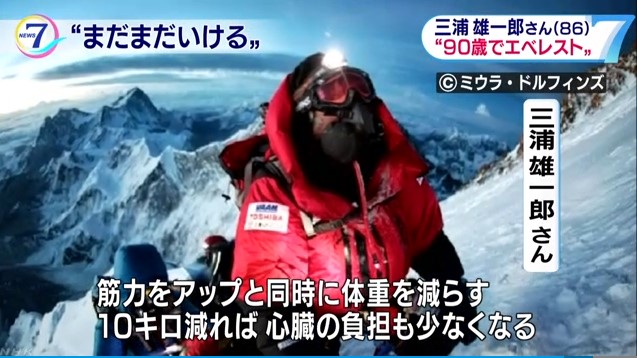

まず基本的には、体重がいま非常に重くて、事実上、身長164センチなのに、ほぼ90キロあります。これを最低10キロ減らす。食生活よりもトレーニングで減らす。

(三浦)

これからまたスキーシーズンがありますから、ベースは札幌を中心としてスキーをがんがん滑る。筋力をアップしながら体重を減らす。たぶん10キロこれから減れば、心臓の負担も少なくなる。今は単純に超高齢者の食べ過ぎ、飲み過ぎ、太りすぎということでの先生に心配をかけている心臓の状況だと。

これからのトレーニングによって筋力アップと同時に、体重を減らすということで心臓の負担を減らす。その結果、徐々に高所への適正があがってくるのではないかと思っています。

今の三浦さんのプランについて、大城さんは?

(大城)

心から大賛成でございます。

どうしても体重が増えると、不整脈が出やすくなりますし、血圧も上がって医学的に良くないのは明らかだと思いますので、やせることによるメリットは、かなりあると思います。

Q:今回、アコンカグアで命のリスクを背負って下山してきたが、これでもあえてまだ、90歳でエベレストに挑戦する、そこまでチャレンジする理由、根源はどこに?

(三浦)

基本的には自分に対する好奇心。90歳でそれが果たしてできるだろうか。

そのためのステップの1つとして今回、アコンカグアにトライしたわけです。トライした結果、今回は6000mでストップをかけましたけれども、上へ行けば行くほど、僕の場合は今回、6000m限度ですけれども、まだまだ行けると。この体重がもし10キロ少なかったら、もっともっと楽に山を登れたんじゃないかなと、そんな感じでいます。

これからの訓練次第でまだまだ可能性はあるということを自分で信じています。

Q:自分がどこまでできるかチャレンジするのが楽しい?

(三浦)

基本的にそうですね。

言うと変ですけど、人類の年齢的な限界を自分で超えてみたいという気持ちもあります。

Q:今の質問の中で「なぜ挑戦を続けるのか」という部分についてもう一度。

(三浦)

かつて、イギリスのジョージ・マロリーという登山家が、どうして山を登るのかと。その山はエベレストのことだったんですけれども、彼は山ががそこにあるからだと。「Because it’s there」と。

僕は逆に、「年(年齢)がそこにあるから」、それを超えてみたいということです。

Q:90歳のエベレストを前に、ロシアの最高峰に登るプランもあるようだが?

(豪太)

そうですね。いつもうちの父親のプランが5年おきなので、それよりももう少し細かいスケジュールで小さな、決して他の山が小さいというわけではないんですけれども、エベレストにつながるような道筋を立てながらの方が、トレーニングとしては行いやすいのではないかと思っています。

うちの父親のトレーニング次第、あるいはトレーニングの成果がその山でどう出るのかということも含めて、次に適当なのは、ロシアのエルブルースではないかと思っています。

Q:1年前とか2年前とかはまだ?

(豪太)

そうですね。これからプランを立てながらやっていきたいと思っています。

Q:ベースキャンプから一気に1800m標高を上げた際、心臓への負担がかかる不安はあったのか。また、ベースキャンプにいったん下りるという選択肢はなかったのか?

(豪太)

このプランが最初に出たとき、高度順化がどことの兼ね合いになるかというと、登山者の体力なんですよね。高度順化というのは高いところに行って、また標高を下ろして、過負荷をかけて体を順応させるんですけれども、体力はどんどん減っていく傾向にあるんですよね。

若い方だったらどんどん標高を上げて、疲れても下に下りてきて回復させる。ところが、ある程度の年齢担った場合にこれがなかなか難しくて、標高の高いところで体力をなくすこと自体が失敗させるリスクになりうるということで、今回行った方法というのは、体力を温存しながら、ある程度、酸素を使いながら、それに体力を温存させながら登る方法を考えておりました。

ただ、先ほど冒頭にもあったとおり、1月18日の日にヘリコプターで入って、本来ならそのまま山頂、1月21日だと思うんですけど、その当時に出した計画が。概ね天気がいい予報だったんですよね。ところが18日に上がって、翌日見てみたら20日が暴風、21,22も風が続くということで、2日間、滞在することよってそれ(悪天候)を回避できるのではないか。

ここはちょっとジレンマのあるところだったんですけど、本来、高所滞在に適する高度順応を少なくした上での短期決戦、というのが今回の作戦でした。2日間そこでいることによって、そもそも高度順応をあてにしていない、酸素を使うようなプログラムの中で、高所衰退の方がどんどん激しくなっていたのが今回の誤算だったと思います。

質問にあった、そこから一度下りて上がるというのは、まさに高度順化の過程で体力を使って行ってしまうということなので、なかなかですね、大城先生のおっしゃられた高所滞在の中での健康リスクに沿うようなプランの立て直しが難しかったんじゃないかなと思います。

(大城)

標高を4200mからヘリコプターで5600mに着陸して、そこから6000mまで歩くという戦略に関しては、体力温存としてはよかったと思います。

その部分が急で長かったので、そこはもし歩くと3日かかる。そうなって高所滞在がプラス3日になるのは、普通の若い人でも難しいので、選択としては良かったと思います。

一番難しかったのが、酸素さえあればみなさんいろいろできるんじゃないかと思うかも知れませんが、6000mぐらいのところでテントが閉鎖された中にいると、酸素を吸いながら何か行動するという2つのことを同時にするのが難しくなってくるんですね。

なので、ふと気づくと酸素をしないで行動する機会が増えてしまう。これは注意してやろうやろうと思ってもなかなかできなくなってくるんです。

そこが非常に難しくて、そこが6000mから顕著になってきて、その酸素を吸わない時間が時々出てくる。ずっとじゃないです。時々出てくるだけなんですけど、それによって、4200mではぜんぜん出てきていなかった心臓の兆候があきらかになってきたんです。

そこが一番、生活をするというところでリスクができてしまった。

Q:挑戦を終えて

(三浦)

登頂はならなかったが、チャレンジする、挑戦する意味、いくつになっても人生大事であるということをとらえてもらえば。応援を大勢の方からいただきました。

私自身も、もっともっと面白いことに挑戦してみたい。

今後ともよろしくお願いします。

※おわり

NEWS UP86歳 三浦雄一郎さん 南米最高峰へ登山開始

NEWS UP日本人初!南極踏破を支えた3つの“秘密道具”

ご意見・情報 をお寄せください