本田技研工業(ホンダ) 採用・人事担当者に聞く

車からエンジンが消える? SDVって? 自動車業界 100年に1度の変革期とは

2024年06月03日

(聞き手:堀祐理 西條千春)

自動車業界に“100年に1度”とも言われる変化の波が押し寄せています。

近い将来、車からエンジンがなくなる?生き残りのために国をあげて開発に臨む「SDV」とは?

国の産業を支えてきた自動車業界のいまについて、本田技研工業(ホンダ)の人事担当者に聞きました。

“人の役に立つ”の延長に車があった

“人の役に立つ”の延長に車があった

学生

堀

自動車業界というと、すそ野の広い産業というイメージがあります。

そうですね。売り上げで見ると製造業全体の約2割、働く人の数で見ても部品をつくる協力会社などを含めると製造業の1割近くの人たちが、自動車産業で働いているんです。

ホンダ

太田龍之介さん

ところで、ホンダがつくっているのは自動車だけではないのはご存じですか。

そうなんですか?

実は、最初につくったのがこちらの写真のものなんです。

自転車ですか?

自転車のようにも見えますが、エンジンやガソリンをつけるタンクがあって、オートバイの原型のようなものですね。これがすべての始まりでした。

昔は稲の研究をしたこともありましたよ。

ホンダ

三厨敬祐さん

え、稲ですか!?

海外からの輸入に頼っている日本も将来、もしかすると食糧危機に陥るかもしれません。そんなときに役立てるようにと研究をしていた時期があったそうです。

そしていまはジェット機やロケットの開発、それに宇宙開発にまで手を広げています。

宇宙での活動には水素が必要になるんですが、高圧水電解システムを使って水素と酸素をつくり出す事業にJAXAと一緒に取り組んでいました。

学生

西條

私も自動車がメインなのかと思っていました。

もちろん主力の製品のひとつは間違いなく自動車です。人の役に立てるものをつくるということの延長線上に自動車があるということです。

幅広く事業に取り組んでいる理由は何ですか。

自動車の販売をめぐる状況は近年、目まぐるしく変わってきています。新車の販売台数が頭打ちになり、二酸化炭素を減らすための取り組みも避けることができない課題です。

環境が劇的に変わってきているからこそ、自動車の分野でも、それ以外の分野でも、前例や常識にとらわれない挑戦が必要になってきていると思っています。

CASE(ケース)

CASE(ケース)

最初のキーワード「CASE」も環境の変化に関係しているんですか。

そのとおりです。自動車業界のいまを知るうえで、避けて通れないのが「CASE」です。何のことかわかりますか?

ホンダ

渡邉早風さん

初めて聞きました。

つながる(Connected)、自動運転(Autonomous)、シェア(Shared)、電動化(Electric)のそれぞれ頭文字をとって「CASE」と呼んでいます。

例えば、最初の「Connected」は、インターネットとつながるということです。

車がネットに接続されることで、例えば、もしライトを消し忘れたときにスマホから遠隔操作で消せたり、車に乗る前に暖房やクーラーを先に入れておいたりもできます。

「自動運転」は後ほど紹介しますが技術開発が進んでいます。「Shared」は車を自分で所有せずにみんなでシェアして使いたいときに使えるようにする仕組み。そして「電動化」は電気自動車などの普及を指します。

カーシェアは利用したことがあります。いざ自分で車を持つとなると駐車場とか保険とかハードルが高くなりがちですけど、カーシェアなら気軽に車を使えて便利です。

ひとつひとつが、とても大きな変化なんですが、それが4つも同時に押し寄せているような状況で、自動車業界はいま“100年に1度の変革期”とも言われているんですね。

100年に1度ですか!

世界で初めて自動車が量産されるようになったのが、今から100年と少し前のことですから、そのときと同じような大きな変化の中にいま、私たちはいるということですね。

車に求められる価値というのもまた、変わってきているんですよね。皆さんはいい車って、どんな車をイメージしますか?

乗り心地がいいとか、デザインがカッコいいとかでしょうか。

あとやっぱり燃費も。

車はあくまで移動するためのもの。それにアクセルを踏んでスピードを感じることなどが大事にされてきました。

でもこれから先、自動運転が当たり前になったら、電車のようにみんなで向かい合って座ってカラオケをしながら目的地に向かう、なんてこともできるようになるかもしれません。

「SDV」=ソフトウエア・デファインド・ビークルということばがあるんですが、これは購入した後もどんどん機能を増やしたり、性能を高めたりできる車のことです。

これまで車の価値を決めてきたような燃費や乗り心地、加速性能だけでなく、これからは、それ以外のものが車の価値を決めていく時代に入っていくと思います。

車を売ったら終わりではなくなるんですね。

皆さんが使っているスマートフォンと同じようなイメージですね。買った後にアプリを追加で入れるように。車も同じように、価値をどんどん追加していけるようになっていきます。

日本の自動車産業の生き残りに向けて、政府は新たな戦略案を取りまとめました。ソフトウエアの書き換えで車の性能を更新できる「SDV」と呼ばれる車の開発に取り組み、2030年までに日本メーカーの世界シェアを3割まで高める目標を掲げています。

⇒ SDV開発で「打倒テスラ」!? 日本の自動車産業 新戦略の内容は

脱エンジン

脱エンジン

2つめのキーワード「脱エンジン」について教えてください。

そのことに関連して、少しF1の話をさせてください。

ホンダはずっとF1に参入していたんですけど、2021年シーズンで一度、撤退しているんです。

どうしてですか。

いま、世界中でカーボンニュートラルということばが広がっていますよね。当然、自動車メーカーとしても、環境に配慮した取り組みをする中で、脱炭素への対応に経営資源を集中させたいという判断でした。

F1に参入することで企業のPRにもなりますし、技術力も高められるといったメリットも多くある中で、撤退は苦渋の判断でした。

裏を返せば、自動車業界にはそれだけ強く環境への対応が求められていて、そのことを重視しているということです。

【F1の環境対応】

現在のF1は排気量を少なくした小型のエンジンとモーターを組み合わせたパワーユニットを採用し、環境対応を意識したレギュレーションを導入。燃料に関するルールがより環境に配慮した形に変わったことを受け、ホンダは2026年シーズンから再びF1に復帰すると発表した。

脱エンジンって具体的にはどういうことですか。

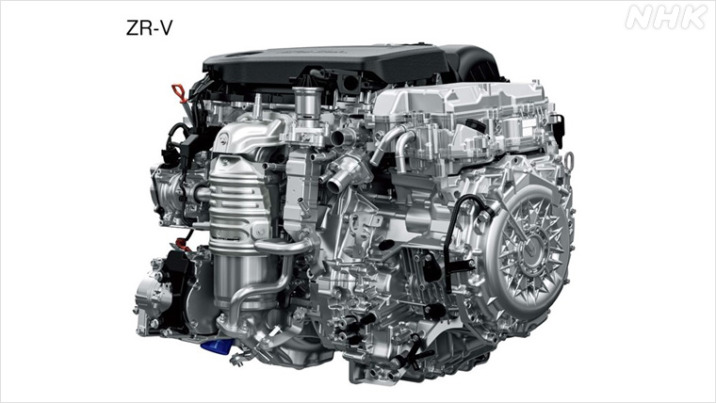

車のエンジンって見たことはありますか?

ありません。

簡単に言うと、金属の塊なんです。工場で大量の金属を溶かして型に入れるなどして、多くの二酸化炭素が出てしまうんですね。

いま電気自動車とか、ハイブリッド車とか、走行中に出る排気ガスを減らせるような車が増えてきていますが、製造過程で二酸化炭素の排出を減らすことも大切なんです。

エンジンがなくて、どうやって車を動かすんですか。

“電池”で車を動かすんです。近い将来、EV(電気自動車)へのシフトはますます進むと考えています。

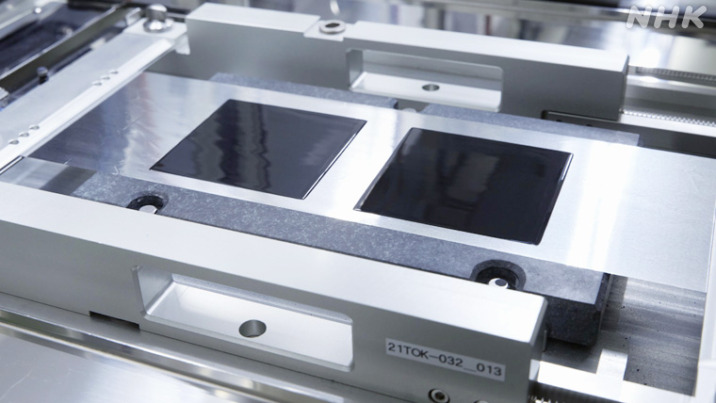

いま、世界中で電池の開発が激化して“電池競争”とも言われる状況になりつつあります。その電池の開発で期待しているのが「全固体電池」と言われているものです。

全固体電池ですか?

リチウムイオン電池は身近でよく聞くと思うんですけど、あれは中身が液体のため取り扱いが難しい側面があります。

全固体電池は“次世代の電池”とも言われています。リチウムイオン電池に比べて安全性が高いだけでなく、ためられる電気の容量も大きくて、1回の充電で走れる距離が大幅に増える、充電時間が短くなるなど、メリットは数多くあります。

次世代の電池、楽しみですね。開発はどこまで進んでいるんですか。

2011年に全固体電池の要と言える新たな電解質が発見され、そこから各社が開発でしのぎを削っています。

国内でも大手の自動車メーカーが、この数年のうちにEVに搭載できる全固体電池を開発することを目指しています。

会社としては脱エンジンを目指して、2040年には販売する新車すべてをEV(電気自動車)と燃料電池車にする目標を掲げています。

今、自動車販売の売り上げのおよそ8割は海外が占める中で、海外では日本よりも車の環境規制が厳しくなっています。

EVの開発ひとつをとっても、日本はまだまだ遅れていて、脱エンジンをどれだけ進めていけるかが、まさに命運を握っているんです。

【EV 世界の販売台数】

EVの販売台数は国内より海外のメーカーが先行。去年1年間の世界62か国でのEVの販売台数は欧米や中国などのメーカーが上位を占めている。

ことし3月、ホンダと日産自動車は日本勢が出遅れるEVなどの強化を進める狙いから覚書を結んだと発表。国内2位と3位のライバルメーカーどうしが将来的な協業に向けて検討を始めた。

⇒ ホンダと日産 EVなど強化へ 包括的協業に向け覚書締結を発表

自動運転のいま

自動運転のいま

3つめのキーワードは自動運転についてですね。

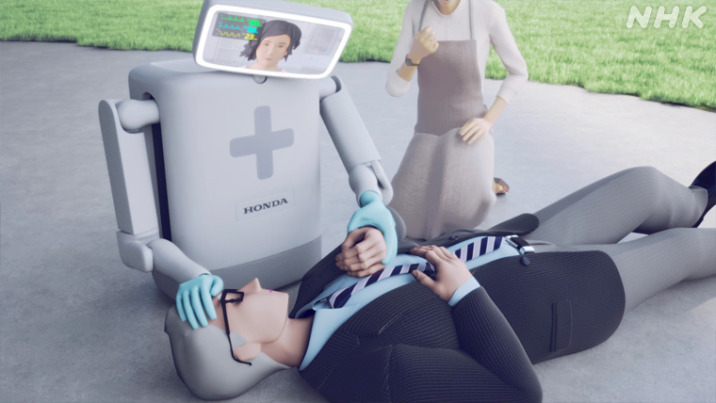

この自動運転の技術をはじめ、自動車業界では社会課題の解決につながるような研究開発に力を入れています。

そのひとつが、日本も直面している深刻な人手不足です。ちなみにアシモは知っていますか?

はい。ロボットですよね。

世界初の二足歩行型ロボットで、2000年にお披露目したときには世界中が驚いたと思います。では、何のために開発したのか、わかりますか?

そう言われると…なんでしょう。

人の代わりにものを運ぶなど、やはり人の役に立つことが目的でした。

自動車開発の技術はロボット開発にも役立てることがあるので、せっかくある技術をいかさないのはもったいないという発想です。

アシモはその役目を終えましたが、ロボット開発はいまも続けています。

ロボットの技術を使って、遠隔での手術を実現させることもできるようになります。日本で名医とされるようなお医者さんが、地球の裏側の南米にいる高度な手術が必要な患者に遠隔で治療ができるようにするなど、新しい価値をつくろうとしています。

自動運転の技術は、地域の課題解決に役立つと期待されています。

この先、高齢化に加え、過疎化によって近くにあったスーパーがなくなってしまうところも増えていくかもしれません。

自動運転の技術は、お年寄りの暮らしの支えになったり、人手不足の解消につなげられたりするのではないでしょうか。

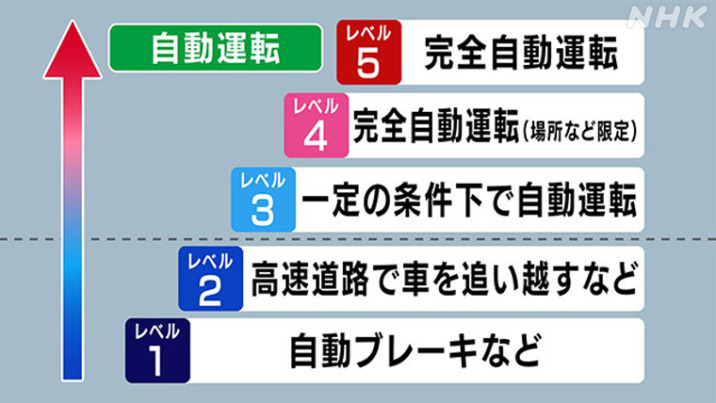

自動運転についてはニュースでもよく見ます。実際のところ、どこまで実現してきているんですか。

例えばいまは、新しく販売される車のほとんどに、レーンキーパーという機能がついています。

車線を外れてしまいそうになると、警告音がなったり、ハンドルが勝手に動いて元に戻したり。これもひとつの自動運転です。

自動運転にはさまざまなレベルがあって、いま、日本ではおおむね「レベル3」まで技術開発が進んできているところです。

「レベル4」から上も、近い将来には実現できそうでしょうか。

「レベル4」は技術的な面では、すでに可能になっていると言えるかもしれません。ただ、倫理的な課題にも向き合わないといけないんです。

倫理的な課題ですか?

例えばの話ですが、目の前の交差点にお年寄りと子どもがいて、どちらかにぶつかりそうになってしまったときに、自動運転としてはどちら側にハンドルを切るのか。また事故が起きてしまったときに誰が責任をとるのか、などです。

自動運転のレベルをさらに上げていくためには、技術面のほかにも向き合わないといけない壁があるんです。

それでも、自動運転が完全に実現すれば事故は減っていきそうな気がします。

そうですね。会社としても2050年には販売する自動車やバイクに関係する交通事故の死亡者をゼロにするという目標を掲げています。

交通事故で亡くなる人がいなくなるということですか?

そうしたいと高い目標を掲げています。ただ、本当に交通事故をなくすには、技術面の進歩と並行して、一人ひとりの安全意識に働きかけていくことも大切です。

こだわりを持ち、挑み続けること

こだわりを持ち、挑み続けること

最後に就活生へのメッセージをお願いします。

就活でも、その先の社会人生活でも、自分なりのこだわりを持ち、それを達成するために何が必要なのかを考えて、やり続けることが大切です。

そのために、どんなことがやりたいのか、自分自身に問いかけていく姿勢を大事にしてもらえたらと思います。

冒頭で稲の開発をしたこともあったという話をしましたが、開発自体は失敗に終わってしまいました。それだけでなく、私たちは数々の失敗をしてきました。

それでも経営層からは、チャレンジして失敗することをおそれるのではなく、チャレンジをおそれること自体をおそれなさい、と言われています。

たとえ99回失敗しても、それが後々のたった1回の成功につながっていくと信じています。

どんな業界に進んでも、誰もやったことがないようなことに挑戦し続けてもらいたいと思います。

(撮影:正木魅優 編集:廣岡千宇)

「ラジオで開講!NHK就活応援ニュースゼミ」で放送予定

※肩書きは昨年度の取材時点です

あわせてごらんください

-

-

人事が選ぶマストニュース

U-NEXT HOLDINGS 採用・人事担当者に聞く 生成AIで仕事が変わる?情報・通信業界が見据える未来とは

2024年03月05日

-

-

人事が選ぶマストニュース

三菱UFJ信託銀行 採用・人事担当者に聞く あらゆるものに「投資」の時代へ? その最前線とは

2024年02月16日

-

-

人事が選ぶマストニュース

アシックス 採用・人事担当者に聞く ターゲットは“アスリート”だけじゃない スポーツ用品メーカーが目指すのは

2023年12月22日

-

-

人事が選ぶマストニュース

キリンホールディングス 採用・人事担当者に聞く お酒から健康食品まで 変化する志向への対応と強みをいかす戦略は

2023年12月01日

-

-

人事が選ぶマストニュース

マネーフォワード 採用・人事担当者に聞く 生成AI・外国人エンジニア ITベンチャー企業に聞く業界の最前線

2023年11月08日

-

-

人事が選ぶマストニュース

資生堂 採用・人事担当者に聞く メイクアップだけじゃない!すべての人の心身の健康をめざして

2023年10月24日