ソニーグループ 採用・人事担当者に聞く

スポーツ、エンタメ、そしてライフスタイルを変える挑戦を

2023年01月18日

(聞き手:黒田光太郎、藤原こと子)

「あのボールはゴールラインを越えたのか?」

スポーツやエンタメなどさまざまな分野で、新しい技術によって、新たな体験が生み出されています。

技術の力で人々の生活スタイルを変えてきたメーカーの今とこれからについて、ソニーの人事担当者に聞きました。

エンタメ需要の多様化

エンタメ需要の多様化

学生

黒田

1つ目のマストなニュースは「エンタメ」についてですね。個人的にはプレイステーションのイメージが強いです。

もちろんゲームが有名ですが、いまスポーツにも力を入れているんです。スポーツは見ますか?

ソニー

森下さん

よく見ます。最近だと、カタールでのワールドカップの日本戦を見て、盛り上がりました!

学生

藤原

特に、三笘選手のVARのシーンは何度も見ました!

おっ!勝敗を左右するようなギリギリのプレーの数々がVARという技術によって判定されたことが大きな話題となりましたよね。

VAR

ビデオ・アシスタント・レフェリーの略。ビデオ判定を行う審判員のことで、フィールドとは別の場所から、判定に迷う事象が起こった時に、ピッチの様々な角度からのカメラの映像を同期再生し、スロー再生やズーム、一時停止などをして人の目で判定を行い、そのうえで主審に助言するシステム。

実はそのシステムはソニーのグループ会社が開発していて、イギリスのプレミアリーグやイタリアのセリアA、日本のJリーグで導入されているんです。

今回のカタール大会については詳しくは言えませんが、前回のロシア大会ではシステムを提供していました。

このほか、ボールがゴールラインを越えたかどうかを自動で判定するシステムも提供しています。

どういう仕組みなんですか?

ゴールの周辺に設置したカメラの映像からボールの動きを光学的に捉えトラッキングします。そのデータを解析し、ゴールラインを完全に越えたかどうかを自動で判定し、審判にも通知します。

さらに、その瞬間をCGにして会場内やテレビ中継などに表示するという仕組みです。

こうしたボールの動きを捉える技術は、ウィンブルドンをはじめとするテニスの大きな大会において、ボールのイン・アウトの判定でも使われています。

約25種類の競技、世界500カ所以上のスタジアムやアリーナで使用されていて、審判の判定を補助するサービスとして、その正確性が高く評価されているんです。

テレビ中継ですごいなと思いながら見ていました。

こうした技術を活用して、新しいエンタメの形にも挑戦しています。

イギリス・プレミアリーグの名門マンチェスター・シティFCと連携した取り組みでは、スタジアムを3Dの仮想空間のメタバース上に再現しています。

実際のスタジアムでプレーする選手の動きをデータで取得できるので、それをメタバースのスタジアムでも再現することで選手の映像を見ることができたり

アバターを作って参加してもらうことで、ファン同士の交流ができたりするようなサービスを提供しようとしています。

現地に行かなくても体験できるんですね!

「エンタテイメントはライブだ」と社内でよく言われていて、そのライブを体験する手段の1つにメタバースがあると考えています。

スポーツって生で見ないとわからない迫力もあると思うんですが、テクノロジーを使ってそうした迫力も伝えていくことで、新たな感動を生み出していきたいと考えています。

カメラやテレビのイメージが強くて、エンタメに注目しているのが意外でした。

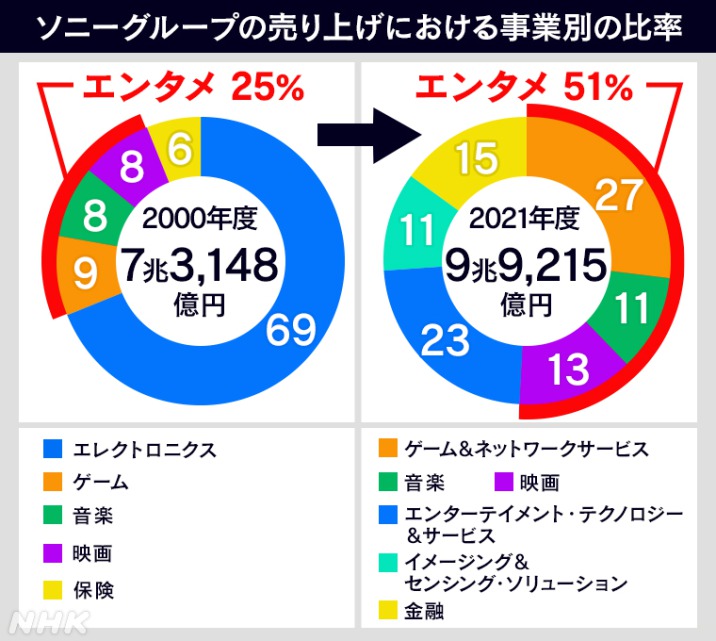

そうですよね。ソニーはもともとは家電が売り上げの中心でした。

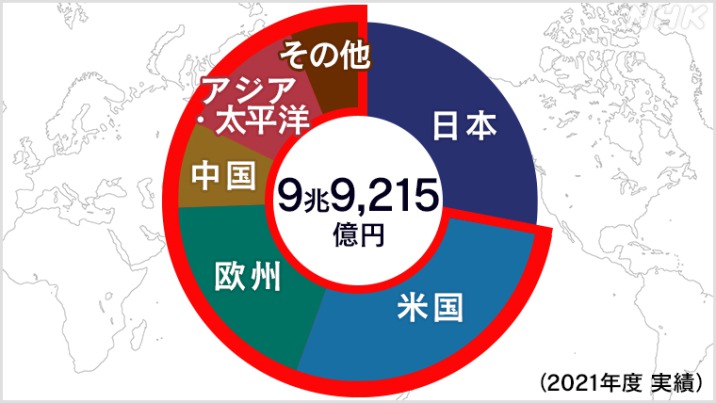

しかし、今はゲームや音楽、映画といったエンタメ事業が売り上げの半分を占めていて、ここ数年でみても、非常に伸びているんです。

なぜそんなに伸びているんですか?

事業間の連携が背景の1つにあります。

ソニーは事業が幅広く、主なものだけでも、プレイステーションを始めとするゲーム、音楽、映画、それから、テレビなどの電機、スマートフォンなどに内蔵される半導体、そして銀行などの金融事業があります。

ソニー

清水さん

幅広い領域の技術を掛け合わせることで、新しい価値を生み出すことを大事にしているんです。

新しい価値ですか?

スポーツもですが、エンタメ事業で他に例を挙げると「鬼滅の刃」です。

ソニーのグループとして、原作をアニメ化し、映画化にもつなげ、主題歌もグループのアーティストが歌う、という形でいい相乗効果を生むことができました。

エンタメ以外にも事業間のシナジー(相乗効果)は広がっていて、

例えば音楽と電機の領域で連携して新しい音響機器を作ってみたり、AIの技術を使って、リスクの少ない運転をしているほど料金が安くなる保険を提供したり。

単純にモノを作って売るだけではないんですね。

歴史を見ても、そうではないと思っています。

例えばウォークマン。音楽は基本的に家の中で聞くものだったところに、ウォークマンが出てきたことによって、音楽が外に持ち出せるようになりました。

今後も、そうした新しいライフスタイルを生み出していくことは大切だと考えてます。

社会に浸透するAI

社会に浸透するAI

次のテーマがAIについて。なぜ選ばれたのでしょうか?

端的に言えば、今までの技術とAIを組み合わせることで、新しいイノベーションが起きると思っているからです。

ソニー

千原さん

テレビやカメラと違ってAIって機器ではありませんが、注力されているのはなぜですか?

例えば、いま話がありましたカメラ。ソニーが作っているミラーレス一眼カメラにもAIが搭載されています。

カメラの中にも入っているんですか!

カメラには、リアルタイム瞳オートフォーカスという機能があります。

動いている人、イヌやネコなどの動物の瞳、要は目がどこにあるかAIがリアルタイムで判別して、自動でピントを合わせてくれるんですね。

動き回る子どもでも、振り向いた瞬間に瞳にピントが合う。まさに、人間の目と同じなんです。

どうやっているんですか?

AIの技術発展によって情報処理の速度が上がったことが背景にあります。

人や動物の顔や目を事前にAIに学習させておくんですね。それで、実際に写真を撮るときに、人や動物はどこか、瞳はどこかという処理を瞬時にいれています。

ほかにもAIが使われている例を挙げると、ロボットのaiboです。

例えば、aiboの顔にあるカメラで、人の顔、身体、ボールなどの物体を認識しています。

また、内蔵されているセンサーを用いて、頭やあご、背中などをなでられたということも検知できるようになっています。そうすると、にこにこして喜ぶんですね。

AIで学習・処理することでちゃんと反応する仕組みです。

いろんな製品にAIがすでに入っているんですね。

AIは今後どう活用していこうと考えてるのですか?

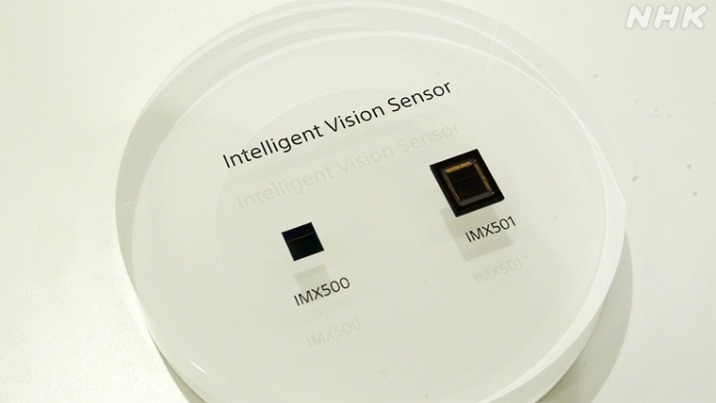

1つの可能性でお伝えすると、AI処理機能を搭載したイメージセンサーがあります。

この小さなチップにAIが搭載されているので、この中でデータ処理ができるんです。

例えば映像を撮ったときに、映像の中に犬が何匹いるかという情報だけが欲しい時に、これまでは1回パソコンにデータを送って処理する必要がありましたが、それが必要なくなり、「犬が1匹」という情報だけを送ることができるんです。

どんな風に使えるんですか?

このセンサーを内蔵したカメラを使って、イタリアのローマ市で実証実験が行われました。ローマ市は、交通渋滞が大きな社会課題になっているんですね。

それに対して、カメラで検知した駐車可能な位置をドライバーに通知したり、信号無視を検知した際にライトを照らしてすぐにドライバーに注意を促すことで事故を少なくしたり。

実際の社会に結び付くところまで、いろんな活用の可能性があると思います。

ダイバーシティーの推進

ダイバーシティーの推進

次に「ダイバーシティー」ですが、そもそもどういったものだと考えていますか。

日本語で言うと「多様性」ですが、多様な視点を入れることが価値創出につながると考えています。

ソニー創業者の井深大も“常識と非常識がぶつかった時に創造性が最大限に発揮される”と言っているんですね。

どんな取り組みをしているんですか。

力を入れている1つが、理系の女性の採用です。

私も理系の学科で学んでいるんですが、女性エンジニアってイメージが持ちにくいです。

まさに同じ課題感を持っています。

ソニーは理工系の社員が多いのですが、男性が圧倒的に多いのが現状です。

事業会社によって数字は違いますが、大体7~8割くらいが男性のイメージです。

根っこの問題ですが、大学で理工系を専攻する女性が少ないことで、女性エンジニアのキャリアがイメージしづらい状況にあると思っています。

理工系という選択肢が女子学生にとってもっと身近になるように、大学との連携を進めています。

例えば奈良女子大学と連携を始めていて、

エンジニアのキャリアに対する具体的なイメージや関心を広げるために、授業に講師を派遣したり、一緒にワークショップを開催したりしようとしています。

こうしたことを通じて、女性エンジニアの社会的な育成にもつなげていきたいと考えています。

また、優秀な人材は日本だけでなく世界にたくさんいますので、高い実績を出している外国人の採用にも力を入れています。

北米や南米やインド、東南アジア、アフリカからも採用しています。

いろいろな国からの採用も、多様な視点を入れる面でメリットになるんですか。

大きな利点があると感じています。

ソニーのグループ全体の売上って海外で70%くらいあるんです。

一方で、どうしても日本人の社員が多いので、それで本当に世界と戦って行けるのかということが出てくると思います。

例えば携帯を見たときに、日本だと日本人の親指でリーチできるサイズになっているところが、世界に行くと手のサイズも違いますよね。

そういう人がチームに1人いたら、考え方が変わってくると思います。

世界から愛される製品を作ることが求められるので、多様なバックグラウンドの人材が一緒に働くことは必要だと考えています。

何がしたいかを大事に

何がしたいかを大事に

最後に求める人物像について教えてください。

ソニーは採用で求める人物像はありません。自分のキャリアを自分で築くという社風があるからです。

年次や社歴に関係なく、自分のプロジェクトは自分がメインで回さないといけないんですね。

ミーティングでも、それぞれが好き勝手なこと言う文化があって、私は最終的にこうしたいという考えがないと、いろんな人の意見に引っ張られて、どっちつかずになると思います。

なので、ソニーに入りたいではなく、ソニーで何をしたいかを考えられる人が望ましいと思います。

ありがとうございました!

撮影:佐藤巴南、西條千春 編集:岡谷宏基

あわせてごらんください

-

-

人事が選ぶマストニュース

パナソニック 人事担当者に聞く 「お客さんのためになっている?」から問い直す

2021年04月01日

-

-

人事が選ぶマストニュース

ソフトバンク 採用・人事担当者に聞く 通信だけでは稼げない? 変わる携帯電話業界

2022年10月20日

-

-

人事が選ぶマストニュース

人事・採用担当者に聞く バンダイナムコエンターテインメント 世界が注目する日本のゲーム業界 どんな仕事なの?

2022年03月03日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!円安・円高(1)歴史的な円安から円高方向に 為替の仕組みをおさらいしよう

2022年12月21日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!宇宙ビジネス(1)誰もが宇宙旅行にいける時代に!?

2022年11月30日