旧ソビエト時代から航空宇宙・原子力などの分野で高い技術力・科学力を誇ってきたウクライナ。近年はITなどの分野で優秀な人材を輩出し続けてきた。

しかし、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻で、およそ8万人とされる研究者たちが窮地に立たされている。

現場で何が起きているのか、ウクライナの科学者たちのいまを追った。

(国際部 横川浩士)

ロシアによる破壊 その爪痕はいまも

ウクライナの首都キーウから北に車でおよそ2時間。チョルノービリ原発から30キロ離れた地点に設けられた検問所を抜け、立ち入り禁止区域に入る。

森の中の道をゆっくりと進んだ先に見えてきたのは、原発の安全管理などを研究している国立の研究所だ。

この研究所は、軍事侵攻が始まった直後、ロシア軍に占拠された。1か月ほどで奪還されたが、いまもその爪痕は残ったままだ。

クラスノウ博士

「研究所に戻ってきたときの惨状をみて、非常に怒りを覚えたし、悲しくもなった。すべての部屋がこんな状態だった」

こう話すビクトル・クラスノウ博士に促されて研究所の一室に入ると、パソコンは徹底的に破壊され、室内のありとあらゆるものが荒らされていた。

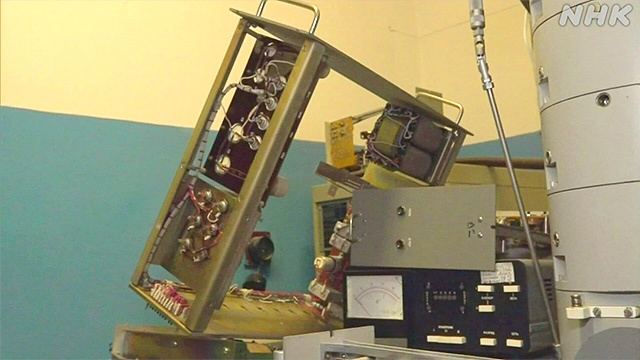

別の部屋に入ると基板が破壊された電子顕微鏡も目に入ってきた。

口かずが少ないクラスノウ博士に付き従って、所内の隅々まで見て回ると、たくさんある部屋のどの扉にも写真が1枚、貼られていることに気づく。

クラスノウ博士は「我々が戻ってきたときの惨状を忘れないためにそのときの部屋の状態を写真に収め、扉に貼っている」と説明してくれた。

ロシア軍による攻撃で被害を受けた研究機関は少なくない。

世界銀行が今年2月、発表した報告書によると、軍事侵攻が始まってから2023年末までにウクライナ国内の31%の研究機関で、施設が被害を受けたり、破壊されたりされたという。

学校などを含めた教育分野が受けた被害額は56億ドルに達する。

ここを訪れたのは、この研究所で働く上席研究員のオレナ・パレニューク博士に話を聞くためだ。

パレニューク博士は10年以上、チョルノービリ原発の立ち入り禁止区域内の土壌を調べ、放射線が微生物の進化に与える研究を行っている。

ロシア軍による占拠の影響はいまも続いているという。予算が足りないため、修復できたのは必要最低限の設備だけ。高度な研究に必要な設備を新たに購入することはできていない。

パレニューク博士

「私たちの研究は停止した状態です。設備も予算も足りないからです。戦争で人が死ぬような事態が続くなか、科学者が集中して研究を行うのはとても難しい状況です」

いま、パレニューク博士は、資料の整理や論文の分析など、お金をかけずにできる研究を細々と続けている。

新しい研究のアイデアがあっても始めることができない状況に苦しさを感じているという。

「なにかを計画すること、提案を書くことも難しいです。提案を書いて、翌年の予算をもらえたとして、そのときまだ戦争が続いていたら予算は出るのでしょうか。

まるで戦争という霧の中をさまよっている気分です。なにが起きるかわからず、なにも計画できません。楽観的にいようと思いますが、時には発狂したくなります」

止まった国際共同研究

パレニューク博士が特に心を痛めているのが、海外との共同研究が止まっていることだ。

ウクライナ国内でも、特に原子力や放射線の分野は海外の大学や研究者との共同研究が多いという。

パレニューク博士自身も、日本を含めて海外の研究者と多くの共同研究を行い、2014年から2年間、福島県の大学に所属し、研究を行った経験もある。

大きな原発事故を経験した2つの国の研究者がお互いの知識や経験を持ち寄ることは、重要な意味があるという。

軍事侵攻が始まる前には、チョルノービリに多くの研究者が訪れ、調査も行われていた。しかし、こうした交流も安全への懸念などから、途絶えてしまったという。

パレニューク博士

「戦争の前、チョルノービリではたくさんの国際研究が行われていました。

しかし、いま研究者は、ここにくることをためらっています。研究者が来たくないのではなく、所属機関が認めないからです。共同研究は停止した状態です。

戦争が終わったら続けようという話をしています。戦争が終わるまで生き残っていたい。戦争が終わったとき、共同研究が再開できることを心から願っています」

研究を続けようにも… 立ちはだかる障害

軍事侵攻による直接的な被害を免れたとしても、多くの障害がウクライナで研究を続けることを妨げている。

雪が降りしきる中、訪れたのは、キーウ市内にあるウクライナ国立学士院・半導体物理学研究所だ。ウクライナ国立学士院は、ウクライナの最高峰の研究機関で、140を超える研究所がある。

この研究所に所属するセルヒイ・マムイキン博士は、ナノメートル単位で、物質の表面の特性を測ることができる特殊な顕微鏡を使うなどして、半導体となる素材の特性を分析する研究を行っている。

マムイキン博士にとって、冬場の大きな懸念は電力不足や停電だ。研究に欠かせない顕微鏡は非常に繊細で、安定した環境が欠かせないという。

マムイキン博士

「もし、突然、電力が切れたり、近くの通りで爆発が起きたりしたら、この顕微鏡は壊れてしまうでしょう。私たちの実験は、ときに何時間にもわたることがあり、その間、安定した電力が欠かせません。

電力不足はとても懸念しています。ロシアは大規模な攻撃を計画し、電力インフラを狙おうとするでしょう。そのため、重要な実験は夏場に計画するようにしています」

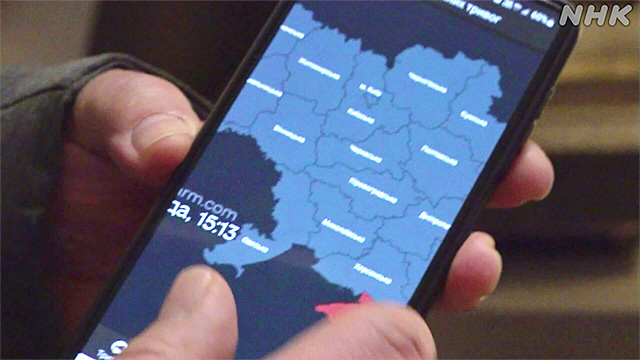

もう1つ、研究の大きな障害となっているのが、日々繰り返される防空警報だという。

マムイキン博士が見せてくれたのは携帯に入っているアプリだ。ウクライナ国内のどの州で防空警報が出ているか、知らせてくれるアプリで、数多くのウクライナ人が利用していると言われている。

試しに鳴らしてもらうと「ウーー」という警戒心を高める音が鳴り響いた。

「このアプリで警報がなると実験をやめて、シェルターに行かなければなりません。とても不愉快ですが、一番大事なのは命ですから」

最寄りのシェルターは、研究所の地下室。場合によっては走って逃げ込まなければならない。案内されて地下室に向かうと、薄暗い廊下にいくつかの椅子が置かれているだけだった。

防空警報は、長い場合、数時間にわたって続くこともある。いったん、中断した実験のデータは使えなくなることもあるという。

軍事侵攻が始まって以降、一時期、研究所の予算は半分に減らされた。軍事や防衛の予算にあてるためだ。いまも、侵攻前の水準には戻っていないという。

不安定な研究環境に不十分な予算。多くのウクライナに残る研究者たちに共通するものだという。

マムイキン博士は、このままでは、ウクライナの科学界がもたないと感じている。

マムイキン博士

「科学は常に急速に発展しています。わずか数か月の停滞でもそれは危険です。いまの状況はウクライナの発展のためには決してよくない状況です。

我々のいまの使命は、ウクライナの科学のレベルを維持することです。そして、科学者、装置といった重要なものを失わないようにすることです。せめて、いま我々が持っているものを守るために」

「残ったのは家族と愛犬、それに脱出に使った日本車だけ」

研究環境だけでなく、生活基盤を失った研究者も数多くいる。

ウクライナの科学者の団体「UAScience.reload」が行ったアンケート調査(2022年9月~11月)では、回答した研究者およそ1700人のうち、およそ35%が元々住んでいた場所から一時的に避難せざるを得なくなり、このうちの半数近くが戻ることができずにいるという。

リマン教授

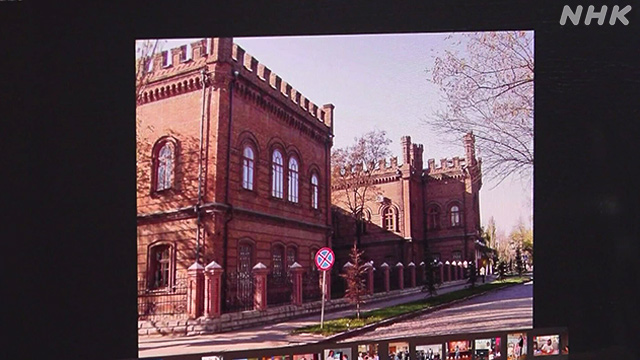

「これが私のいた大学の建物です。街で一番の建物でした」

懐かしそうにパソコン画面に表示された赤煉瓦の建物を見つめるベルジャンスク教育大学のイーホル・リマン教授も、そんな一人だ。

リマン教授が生まれ育った南部ベルジャンスクは軍事侵攻が始まった直後、ロシア側に占拠された。

軍事侵攻が始まる直前、危険を感じて家族と一緒に街を脱出したリマン教授は国内を転々とし、およそ半年後、キーウ市内のアパートの1室を借りて、いまも暮らしている。

20年以上、ウクライナ南部の歴史を中心に研究する中で集めてきた、研究室や自宅にあった数千点にのぼるという書籍や資料などはすべて放置して避難せざるを得なかった。

現在、リマン教授は事前に撮影しておいた資料や、オンラインで使える図書館のデジタル資料を使って研究を行っているという。

「スーツケースいくつかと、妻と息子、それに犬。脱出するときに連れ出せたのはそれだけです。

私たちは文字通り、すべてを失いました。資料を持ち出そうなんて考えもしませんでした。このキーウの仮住まいに移ってきたとき、そんなに長くいるつもりはありませんでした。

しかし、ここに来てもう1年以上がたちました」

リマン教授が失ったのは研究資料だけではない。海外で研究する機会も失った。

リマン教授は、侵攻直前、アメリカのハーバード大学に客員研究員として招かれていたという。

しかし、現在、ウクライナでは、総動員令が出され、18歳から60歳までの男性は徴兵の対象となって、国外に出ることが原則、禁じられている。

このため、52歳のリマン教授もアメリカに渡ることができなくなり、実現するめどはたっていない。

「アメリカで研究をするのは長年の私の夢でした。それが失われてしまったのは残念でなりません。言葉になりません」

研究者を離散させてはいけない

リマン教授がいま、政府と協力して進めているのが若い研究者たちの支援活動だ。

ウクライナの研究者がなにを必要としているか、調べて海外に発信したり、海外の大学のポストや研究資金の情報などを集めて、国内の研究者に提供したりしている。

また、オンラインで開かれる国際会議やシンポジウムにも積極的に参加し、ウクライナの研究者たちの窮状を訴え続けている。

支援活動に力を入れる背景にあるのが、このままでは、ウクライナの研究者がいなくなるという危機感だ。

リマン教授が説明してくれたのは、ウクライナの歴史だ。過去に何度も戦争などで国民が世界中に離散する歴史を経験しているウクライナ。離散した人たちは、その多くが各地にとどまり、ウクライナに戻ってくることはなかったという。

ウクライナの歴史が専門のリマン教授はこうした過去の経緯を知るからこそ、軍事侵攻をきっかけに国外に避難した研究者たちとのつながりを保つとともに、若い研究者が国内にとどまれるようにして、将来の芽を絶やさないようにする必要があると強く感じている。

リマン教授

「もし研究者が国外に移住すれば、戻ってくるのは困難になるでしょう。優秀であればなおさらです。

戦争が長引けば、それだけウクライナの女性の研究者は海外に脱出し、男性は徴兵されて、前線に赴くことになるでしょう。年寄りの世代は5年、10年後にはいなくなります。

若い世代を失えば、この戦争が終わったあと、誰がウクライナのために働くというのでしょうか?これは大きな挑戦です」

求められる国際社会からの支援

旧ソビエト時代から多くの優秀な研究者を輩出してきたウクライナ。そんなウクライナの研究者たちを支えようという動きは国際社会に広がっている。

アメリカなど各国の大学が、研究職のポストと資金を提供し、ウクライナにとどまりながら研究を続けられるプログラムを用意しているほか、日本の大学でも一時的に研究者を受け入れる支援が続けられている。

取材に応じた研究者たちに共通したのは、こうした国際社会からの支援に感謝の言葉を述べること、そして、支援を絶やさないでほしいと訴えることだった。

ロシアによる軍事侵攻が始まってすでに2年が過ぎた。この間にウクライナが受けた被害は、今後、長い歳月、ウクライナ社会の発展に影響を及ぼしていくことになる。

パレニューク博士の言葉が重くのしかかる。

パレニューク博士

「今、支援しなければ、2、3年後にはウクライナに研究者がいなくなってしまいます。そしていなくなった後、改めて研究者を育てるのは容易なことではありません。

研究者としてのいまの私があるのは15年以上の経験があるからこそ。わたしが時間をかけて得てきた経験や知識を短く圧縮して取得することはできません。だからこそ、いまウクライナ国内にいるすべての専門家や研究者を支援することがとても重要なんです」

(2024年1月20日おはよう日本などで放送)

国際ニュース

国際ニュース