足が粉々に砕け全身にやけどを負った女の子。

別の女の子はふとみると、右腕がありませんでした。

小さな子どもに女性。

その日本人医師は、3週間で100人を超える人たちの死に直面しました。

「ここまで自分が弱っているのは初めてです。まだ気持ちの整理ができず、落ち着きません」

数々の紛争地で活動してきた医師は声を詰まらせ、涙を抑えきれませんでした。

医療の限界と無力感にさいなまれたガザ地区の実情。その記録です。

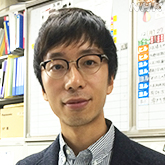

(国際部記者 吉元明訓)

ガザ地区に入った「国境なき医師団日本」の会長

11月14日から12月7日まで3週間ほどにわたってガザ地区南部で活動していた国際NGO・国境なき医師団日本の会長をつとめる中嶋優子さんです。

東京都立国際高校から札幌医科大学に進み、沖縄での病院勤務などを経て、アメリカで医師の国家試験に合格した中嶋さん。

2009年に国境なき医師団に登録し、2010年以降、内戦が続くシリアやイエメンなど紛争地での海外派遣活動にもあたってきました。

アメリカを拠点に活動している中嶋さんですが、12月7日にガザ地区を離れた後、1人でも多くの日本の人たちに現地の状況を知ってもらいたいと日本で会見を開き、NHKのインタビューにも応じてくれました。

(以下、中嶋さんの話。12月13日に行われた会見とインタビューの内容をまとめました)

「これは行く」と直感で決めた

10月7日にハマスの攻撃があったというニュースを聞いて、かなり大変なことになったと気になっていました。

そして10月13日に「国境なき医師団」から登録医師全員に「英語が話せる麻酔科医を募集しているので、行ける人がいたら返事をください」というメールがきて、私はほぼ即時に「自分が行けます」と返事をしました。

実は直感で「これは行く」と決めました。

もともと医師になったきっかけが「国境なき医師団」で、こういった状況で患者の助けになりたいという思いが高校のときからあって、それがベースとしてあっての直感でした。

ただ、「ガザにいつ入れるかわからない。いまそれに向けて準備をしているので少し待つかもしれない」という状況で、実際、「行くことがきまったので準備してください」とメールがきたのは10月27日でした。

10月29日にそのとき一番早く行ける便でふだん仕事をしているアトランタから出発しました。

難航した現地入り 途中離脱のメンバーも

10月30日の深夜にエジプトにつきました。

ここから1日、2日でガザに入れるとみんな思っていましたが、ガザに入る許可をとるのが難しかったこと、戦争が始まって初めての派遣チームで、手順も確立されていないということでかなり時間がかかりました。

11月1日から毎日、「きょうは入れる」、「きょうは入れない」という状況が続き、11月9日にラファ検問所から車で30分から1時間程度の場所で、国際援助団体も拠点にしているエジプトのアリーシュまで行くことができました。

次の日、検問所を通る予定でした。ここも難しく、11月14日にようやく入ることができました。

検問所まではカイロから乗ってきた車で行き、徒歩で1人10日ぐらいは自給自足できる食料や水、衛生用品を持って、大荷物で歩いて境界を渡りました。

国境なき医師団はガザ地区で24年間活動をしていて、現地スタッフがガザで使っている車で迎えに来てくれました。

チーム構成は多国籍メンバー。フランス5人、ベルギー1人、スペイン1人、ギリシャ1人、イギリス1人、アイルランド1人でヨーロッパ出身が10人いました。

加えてアルゼンチン、メキシコ、それに日本が1人ずつの、合わせて13人でガザに入りました。ガザに入る前に、途中で行かないことを決めて帰ったメンバーもいました。

このチームだけで医療活動ができるという趣旨で、職種も多岐にわたる医療者と、それを支える非医療者も最低限いるようなチームでした。

死と隣り合わせだった南部ハンユニス

病院はどのような状況なのか、医療資材は何が残っているのか、どのようなところで暮らせるか。

全くわからない状態で現地に入りました。とりあえず、国境なき医師団が活動していたクリニックであれば、建物はまだあるし、水や電力も最低限ありそうということで入って、そこで数日間、クリニックの床にマットや寝袋をしいて生活していました。

ハンユニスに入った日の夜からドローンの音が耳に付きました。ハンユニスは基本、ドローンの「ブ-ン」という音が日中もずっとしていました。

そこに、空爆の音が「ドーンドーン」という感じで、近いときは音が大きく、家の揺れもすごく感じました。

いつも空爆がひどくなるのは深夜で、夜11時、12時、また明け方の3時、4時が多いんですが、11月23日の夜はみんなが集まっている夜8時ぐらいでした。

自分の日記を見返してみると「さすがに今日は死ぬかも知れない」と書いていた夜が2回あり、それが11月23日と12月1日でした。

建物の揺れが強いときはここも空爆されるかもしれないと思いながら、できることはほとんどないので、じたばたしてもしかたないと覚悟決めていました。

スマホの明かりで手術を続けたことも

現地に入ってからは、もともと国境なき医師団が活動していたナセル病院に入りました。

手術室でほかの医師と一緒に患者の手術に携わることもありましたし、救急医としても働くことにもなっていたので、救急室にも半分半分ぐらいで行っていました。

新しくひどい外傷を受けた患者がとても多く、傾向としては一気に10人、20人がぱっと来る。そうした波が3、4回続く感じでした。

現地スタッフは少ない医療資源、少ない電力・薬剤のなかで頑張って回していました。そこで私たち国境なき医師団のチームが入って、サポートできることは何でも手伝うという感じ。

停電して、スマートフォンの明かりを頼りに手術を続けたこともあります。

患者の種類は大きく分けて3つでした。

1つは超急性期、新しく空爆などで負傷された患者さんたち。

2つ目は少し時間がたったけが。負傷して2~3週間がたち、初期治療はしたものの、まだ治療が必要というカテゴリー。

そして、3つ目は慢性疾患が悪化した患者さんたち。もともとの持病、高血圧、糖尿病、まれな遺伝性疾患や、透析といった継続的な治療が受けられず、悪化してしまう患者がいました。

多すぎる子どもたちの犠牲

たくさんの悲しい、日本では考えられない症例を見ました。

11月18日、現地に入ってから初めて、空爆で一気に負傷者が搬送されてくる、ということを経験しました。

なんとか助かるんじゃないかと運ばれてきた女の子を診たのですが、呼吸もしていなさそうで、脈を測ったり瞳孔を見たり確認していて、はっと気づいたら、右腕が全くありませんでした。

出血は、と思ってみてもすでにほとんどない状態で、現場で失血死していたのだと思います。

本来であれば病院の入り口でトリアージをして、中に入ってこないような状態の患者さんまで次々に運び込まれるような状態でした。

ほかにも、ものすごくひどいけがをした10歳の女の子がいました。

骨折というと、ふつう日本で考えるとどこか1か所が折れているみたいな感じだと思いますが、もう粉々に砕けている。さらに全身やけどを負い、呼吸もままならない、ひん死の状態でした。

来たときは命つなぐことをしても、2、3日で悪化して亡くなってしまうという症例がすごく多い。

この女の子も壊疽が広がって、足を切断しないと感染症で死んでしまうおそれがありました。ただ、本人は意識がないままで誰に手術の同意をとろうかとなったときに、家族は全員死んでいて同意をとれる人がいないということがわかりました。

それでも「命が危ないので手術をするしかない」となったのですが、手術の順番を待っている間に、女の子は亡くなってしまいました。

この子以外にも、こうした子どもたちがたくさんいて、10歳以下の、4歳、3歳、1歳にもならない赤ちゃんまで。けがをしたのにだれも家族が生き残っていないという子どもたちを何人も見ました。

こんなにも大変な状況なのに、この子たちの今後の人生はどうなるんだろう。

そういったケースがあまりに多すぎて、医療の限界をいつもより、ものすごく感じていました。

休戦で訪れたつかの間の平穏 急増した患者

11月24日から休戦が始まるとドローンや空爆の音がぱたっと聞こえなくなり、新しく負傷して運ばれてくる患者は減りました。

休戦1日目は起きたら朝から近所の子どもたちの笑い声やにぎやかな声が聞こえました。

病院でもふだんより人が少なくなっていました。病院に避難していた人たちの多くが自分たちの家がどうなっているか見にいっていたようです。

ただ、2日目からは北部から患者の搬送がどっと増えて、シファ病院やインドネシア病院の重傷患者、治療が中断されてひどい状態の患者さんがどんどん搬送されてきました。

すでに通常の2倍、3倍の患者を受け入れ、さらに避難している一般市民がロビーなどにいる中で、新たな搬送がくるので、病院としては停戦中でもいっぱいいっぱいの状態でした。

どこにも行き場のない患者がすごく増えてしまい、11月27日には救急の部長が「救急が飽和状態で新しく来た患者さんたちに満足な治療ができない」という宣言を発表したほどでした。

戦闘再開 広がる無力感

戦闘休止が終わる前日、11月30日の夜に、チームのメンバーと「本当に明日から始まるのか」などと話していたのですが、翌日の朝、起きたら、7時4、5分ぐらいにはドローンの音、それに遠くで空爆の音もすぐに聞こえ始めました。

「ああ、本当に終わってしまったんだな」とチームで感じていました。ガラスをマットレスで補強しその日の夜は窓から離れましたが、ひびが入っていました。

「ババババ」という機関銃の音や「ボンボンボン」という船からの砲撃とみられる低い音も聞こえました。照明弾があがり、一帯が5分くらい明かりで照らされるのも窓から見えました。

そして、病院でもすぐに変化がありました。

1週間いなかった新しい重症の患者が、一度に20人など、どかっとくるようになりました。それでもこの頃には、病院にたどり着く患者は全体のごく一部なんだということを感じるようになっていました。

資材も足りず、血まみれの負傷者が多くいる混とんとした状況で皆できることを一生懸命やっていましたが、そんなとき、遠くを見つめている研修医がいました。

その研修医は過酷な状況のなかでずっと働いてきて、普通に頑張っていて、なんとか耐えているように見えていました。それが途方に暮れて、ぼーっとしていたのを見て、この研修医も無力感を持ったのかもしれないと思いました。

ここまで戦争の破壊力を思い知らされたことはいままでありませんでした。

夜中に聞こえていた空爆、1回でたくさんの人たちが負傷して病院に運ばれてきますが、それはごく一部で、その後ろで、もっと多くの人たちが現場で亡くなっているのだと思うようになっていました。

自分たちのやっていることがあまりにも無力だということを感じずにはいられませんでした。

近づく戦線 突然訪れた退避

戦闘再開後、だんだんと攻撃が南下してきました。私たちが活動していたナセル病院も例外ではなく、病院でも住居でも前線が近くなるのを感じて、みんなの雰囲気がだんだん変わってきていました。

今まで北部から避難してきた医師が何人もボランティアで働いていましたが、「病院も危なくなりそうなので、家族と一緒に避難しないといけない」と言って、少しずつ来なくなりました。北部から避難してロビーにいつもたくさんいた一般の人たちも、少しずつ減っていきました。みな戦々恐々としていました。

そして、寝泊まりしていたところも危ないということで西側の海岸沿いに移り、12月5日の朝に「きょうから移動も禁止になった」と突然知らされました。

前日の4日が最後の日になると思っていなかったので、一緒に働いてきた現地スタッフにきちんとお別れもできずに、突然いなくなってしまったことが心残りです。

そして、12月7日にガザを出ることになりました。

ほっとしましたが複雑でした。私は安全なところには行けるけど、現地の人たちには選択肢がない。選択肢がない中、頑張ってひたすら耐えています。これまでいろいろなところに入って活動しましたが、今までで一番過酷な派遣でした。

ガザで活動した日本人として

ガザの人たちから「日本に帰ったらぜひ日本の人たちにいまの私たちの状況を伝えてほしい、忘れないでほしい」と言われました。

日本人として、そして現地の病院で活動した者として、ガザの状況を証言し続けていく、訴え続けていく。遠くの国だと現実味がないかもしれませんが、私の証言を通じて、こんなことが本当に起きているんだと実感してもらいたい。

そして、みんなで声をあげて、少しでも一緒に停戦を訴えていきたいと強く思っています。

中嶋さんへの取材を終えて

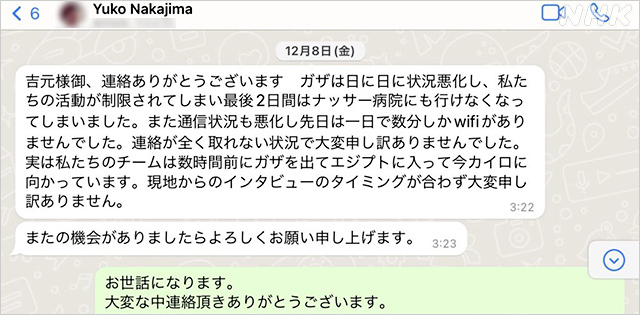

中嶋さんがまだ現地で活動していた12月上旬。

何度かインタビューを試みましたがうまく行きませんでした。南部ではナセル病院のあるハンユニスへの激しい攻撃が行われていて、無事なのだろうかという不安が頭をよぎりました。

その後送ってくれたメッセージには、通信状態が悪く1日に数分程度しかインターネットにつながらず、最後の2日間はナセル病院に行くことすらできなかったと記されていました。

中嶋さんが帰国し、対面で取材した12月13日。

最前線で負傷したガザの人たちの治療にあたってきた中嶋さんの思い。直接聞いたことばはとても重く響きました。

「肌感覚で、亡くなった人、重傷の人はほとんど女性や子どもたちでした」と話し、ガザでの3週間あまりの活動の中で、100人以上の、何の罪もない人たちの死に直面した、と明かした中嶋さん。

命をつなぎとめても、その後苦しみ続けるかもしれないという現実に対する医師としての無力感、苦しみがことばの端々に感じられました。

「ここまで弱っているのは初めてです。まだ気持ちの整理ができず、落ち着きません」

さまざまな紛争地での経験がある中嶋さんでさえ、こう言わざるをえないほどのガザの過酷な状況。

心の底から即時停戦を訴える中嶋さんの気持ちが少しでも多くの人に届いてほしいと、強く思います。

(12月13日 ニュースウォッチ9などで放送)

国際ニュース

国際ニュース