「中国は返済リスクを軽減する独自の方法をもっている」

こう語るのは中国の途上国向け融資を長年、研究してきたアメリカの専門家です。

中国は一帯一路構想のもと、投融資をパッケージにして途上国でのインフラ開発を進めてきました。

中には多額の債務を返済できず、港湾施設などの権益譲渡を迫られる「債務のわな」に陥ったと言われる国も出てきました。しかし、中国の融資の実態は「債務のわな」より、はるかに巧妙だと指摘する衝撃のリポートが公表されました。チャイナマネーの知られざる側面を読み解きます。

(ワシントン支局記者 小田島拓也 / 中国総局記者 下村直人)

プロ集団が徹底分析

アメリカ南部バージニア州にある名門公立大学、ウィリアム・アンド・メアリー校。この大学に拠点を置く研究所が「エイドデータ」です。

エコノミストや政治学者、地理学者にプログラマーなどさまざまな専門家が集まり、詳細なデータを収集して政策や投資の影響を分析しています。

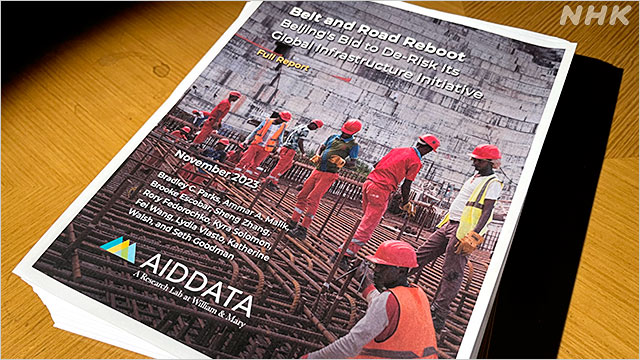

2023年11月6日、エイドデータ研究所は中国による途上国への融資の実態を分析した最新の報告書を公表しました。

中国融資 アメリカを上回る

チームを率いるブラッド・パークス所長はグローバル経済における中国融資の存在感が桁外れに大きいと指摘します。

パークス所長

「中国は毎年、低・中所得国に750億から1000億ドルの融資をしており、融資総額はアメリカをも上回る世界最大の公的債権者なのだ」

調査対象は、中国が22年間にわたって165の低中所得国に融資などを行ってきた2万を超えるプロジェクト。途上国が中国と結んだ融資の契約書や途上国の政府高官など数千人への聞き取りをもとに、およそ400ページにわたってその実態を克明に記しています。

素早い融資 西側を凌駕

まず、明らかになったのは、中国による融資の規模とスピードです。世界銀行や西側諸国は、これまで多くの途上国が債務危機に陥り、救済策として借金の棒引きを行った経験を踏まえ、途上国融資に慎重になっていたといいます。

一方の中国は、その穴を埋めるように、外貨準備として抱える巨額のドル資金をもとに、大規模な融資を素早く行ってきました。融資の審査で、「お役所仕事」や「面倒な手間」をできるだけ省いて迅速なプロジェクトの実行を支援。

このため、中国が資金を提供したインフラ事業は、平均わずか2.7年で完了したというのです。世界銀行などが融資した同様のプロジェクトは完了までに通常、5年から10年掛かっていて、その優位性は一目瞭然です。

短期間でインフラを整備でき、経済成長や国民からの支持拡大につながるインフラ事業の実現は、途上国の政権にとっては、渡りに船。エイドデータ研究所が行った聞き取り調査では、途上国の政府高官などが、インフラ事業への中国の協力を強く希望している実態が浮き彫りになったとしています。

世界最大の債権国にのぼり詰めた中国が直面した現実

中国はこうして世界最大の債権国にのぼり詰め、途上国への融資の残高は、元本だけで少なくとも1兆1000億ドル、日本円でおよそ165兆円に達しています。

しかし、待っていたのは、途上国の返済が滞るという現実でした。全体の融資のうち、55%が2023年には返済期限を迎え、その割合は2030年には75%にのぼるとも推計されます。期限を迎えても返済が滞る額は急増したといいます。

スピード融資の代償として、貸した金が返ってこないという、深刻な事態に直面しているのです。

変貌する中国の融資

こうした中、今回のエイドデータ研究所が明らかにしたのは、巨額の融資を行いながら返済が滞った“失敗”を教訓に、中国が危機管理能力を高め、融資のあり方を根本から変貌させた姿です。

① 秘密の専用口座を設定

その手段の1つとして、2国間の融資で、中国が途上国と秘密裏に結ぶ独自の契約が判明しました。融資の返済が滞った場合、中国だけが途上国の専用口座から担保の現金を強制的に引き出せる契約になっていたというのです。すべての債権者の中で中国が優先して返済を受けるためです。

この専用口座には、融資額全体の5%から10%が預金されていますが、中国が一度引き出してしまえば、預金が底をついてしまいます。そこで、中国はバックアップ口座を用意。預金がなくなった場合には、途上国のインフラ事業から生み出される収益が入るバックアップ口座から、自動的に専用口座へ現金が補填される仕組みだというのです。

② 罰則金利 3倍近くに引き上げ

また、返済が遅れた国への罰則を強化していて、2017年までの4年間は上限が3%だったのに対して、2021年までの4年間は8.7%と、3倍近くに引きあげていたということです。

中国の途上国への融資をめぐっては、多額の債務を返済できない場合、港湾施設など重要なインフラの権益の譲渡を迫る「債務のわな」がよく指摘されますが、こうしたインフラ施設は、実はすぐに現金化するのが難しい流動性が低い資産です。

今回、明らかになった専用口座の存在と、バックアップで現金が補填される仕組みは、中国が融資の回収を確実にできるという点において、債務のわなより、はるかに巧妙だと研究所は指摘しています。

パークス所長

「途上国が一度債務の返済を滞らせれば、今後も同じことが繰り返されることは容易に想像がつく。そこで、中国は、期日通りの返済を確保しているのだ。巧妙で洗練されたさまざまな防御網をはりめぐらしている」

こうした契約の実態をエイドデータ研究所は主に途上国の財務省の債務情報から突き止めたとしていますが、契約には厳密な守秘義務があるためほかの債権国には分からないようになっていると指摘しています。

中国側からすれば“正論”

一方、中国側からすれば、経済成長を支援するため、資金が欲しい国に迅速に出すこと、そして拠出が早い分、金利を高めに設定したり、遅れた場合には罰則金利を取ったりしていることの何が問題なのかと言いたいかもしれません。自国優先で債務の返済をさせているとすれば透明性の観点から問題だと思いますが、確実に資金を回収できるよう、契約に基づき専用口座を設けているのは、金を貸す側の論理でいえば”正論”ではないかとの見方もあります。

中国政府のアドバイザーを務めるシンクタンクの王輝耀理事長は次のように述べました。

王 理事長

「一帯一路プロジェクトは、共同協議と共同建設であり、中国とプロジェクトを進める国の双方が協議し、合意して署名したもので、誰かが強制したというものではない。中には、個別のプロジェクトで、計画が野心的すぎた可能性があるものもあるかもしれないが、これは非常にまれな現象であり、一帯一路は、大多数の途上国から歓迎されている。中国に対する国際社会の理解は不十分で、少し誇張され、誤った判断があると感じる。一帯一路は、中国のイニシアチブであると同時に、世界が共有すべき公共財だ」

なし崩しになる平等の原則

多くの債権者が関わる途上国の債務問題の解決にあたっては、交渉の過程を透明にし、すべての関係者が同じ条件で債務負担の軽減に取り組むことが不可欠です。

実際、2020年11月、中国も加盟するG20は、すべての債権国が同等の条件で債務の再編に応じ、公平に負担を分担することで原則合意しました。

しかし、今回の報告書で浮かび上がったのは、中国が単独で進める戦略でした。

パークス所長

「欧米各国は、債務危機をできるだけ早く解決しようと中国に協調を呼びかけているが馬の耳に念仏だ。中国政府は『我が道をいく』ことでこの危機を乗り越えようとしている」

債務を再編する交渉への参加にあたっては債権者が平等な立場であるとの保証がない限り、債権者は消極的になってしまいがちです。

一方、世界最大の債権国、中国を抜きに途上国を救済することはできないのが現実です。中国流“金融道”の姿を冷静に見極めつつ、国際機関や日本を含む先進国が粘り強く中国を巻き込み、途上国の借金を減らしていくという難題が突きつけられています。

(11月19日 NHKスペシャルなどで放送)

国際ニュース

国際ニュース