ドイツと言えば、、、ビールやソーセージ、車、サッカー、あるいはベルリンの壁、を思い浮かべる方も多いかと思いますが、実は、世界有数の“おもちゃ大国”なんです。

中には、200年以上前に編み出された“幻の技”でつくられたおもちゃも。

あの高級ブランドともコラボする、ドイツの匠の技に迫ります。

(「せかほし」取材班 井川陽子 / 佐々木浩人)

訪れたのはドイツの“おもちゃの村”?

ドイツ南部、チェコとの国境近くにあるザイフェン。

豊かな森に囲まれたザイフェンでは、200年以上前から地元の木材を使ったおもちゃ作りが盛んで、“おもちゃの村”とも呼ばれています。

村には100を超える工房があり、手作りならではの温かさと繊細さを兼ね備えたおもちゃは、ドイツ中のクリスマスマーケットを彩ります。

訪ねたのは、おもちゃ一筋45年の職人、ヴォルフガング・ヴェルナーさんの工房。

19世紀のからくりおもちゃの技法に独自のアレンジを加え、現代の人々にも楽しんでもらえるようなおもちゃを手がけているヴォルフガングさん。

遊び心あふれる、数々のからくりおもちゃは高い評価を受け、いまでは高級ブランドのエルメスともコラボするまでになっています。

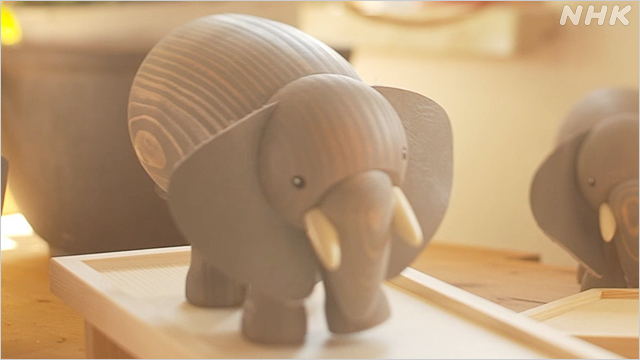

コミカルな動きのでんぐり返し人形に、“崖っぷち”で立ち止まるゾウのおもちゃ。

ヴォルフガングさんは「ただ単に置いておくより、動かせた方が楽しいでしょう」と話します。

ヴォルフガングさん

「このおもちゃは動くだけではありません。生きているんです。

私の目的はお客さんが笑ってくれること。おもちゃでお客さんの心を明るく元気にしたい。

それが新しいものを生み出すモチベーションです」

“幻の技”「ライフェンドレーン」とは?

続いて向かったのは、ザイフェン伝統の“幻の技”を受け継ぐ工房です。

出迎えてくれたのは、クリスティアン・ヴェルナーさん。からくりおもちゃの職人、ヴォルフガングさんのお兄さんです。

クリスティアンさんが手がけるのは、300種類を超える動物のミニチュア。

ほっこりとした表情と手作りならではの味わいが特徴です。

実はこのミニチュアを作る技術こそが、村でもわずかな工房でのみ受け継がれ、現在は6人の職人しかできないという“幻の技”なのです。

「ライフェンドレーン」と呼ばれるその技を特別に見せてもらいました。

「ライフェン」はドイツ語で「輪/車輪」、「ドレーン」は「回転する/回しながら加工する」という意味。

1つの木の輪から60個前後の動物のミニチュアを切り出せると言います。

切り出した動物をさらに手作業で丁寧に削り色を塗ることで、同じ動物でも1つ1つ微妙に表情が違う、オリジナルのミニチュアが完成するのです。

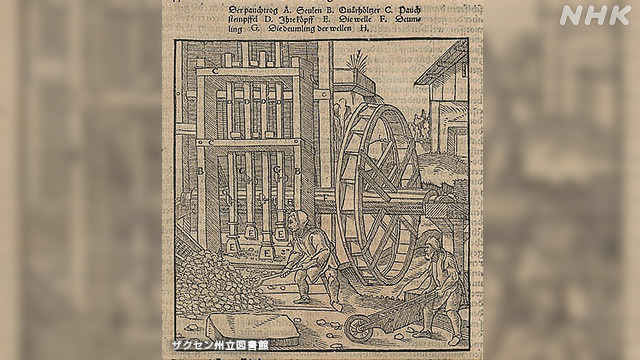

実は、この技術、中世以降、銀やスズの採掘で栄えたザイフェンの歴史と深い関係がありました。

当時、村では水車を動力にして鉱石を砕いていましたが、200年ほど前、村の鉱山資源が枯渇。

生活の糧を失った村の人たちが、鉱業に代わる産業として力を入れたのがおもちゃ作りだったのです。

鉱石を砕くのに使った水車は、おもちゃ作りに転用されました。

この水車の動力でろくろを回すことで生まれた技が「ライフェンドレーン」なのです。

クリスティアンさん

「これは200年以上も前に編み出された技なんだ。電力もない時代に山の中の小さな村からたくさんの動物のミニチュアが作られた。

この“ライフェンドレーン”を受け継ぐ職人であることは私たちにとって何よりの誇りなんだ」

世界最大級のおもちゃ博物館を訪ねて

中世からおもちゃづくりが盛んな“おもちゃ大国”ドイツ。

そのおもちゃを一堂に集めた博物館があると聞き、ドイツ南部のニュルンベルクを訪れました。

人口50万ほどのニュルンベルクは中世ヨーロッパの交易の拠点として繁栄を築き、まちには今もその面影が残ります。

その1つが観光名所にもなっている旧市街の中央広場にあるからくり時計。

1509年に製作された、ドイツ最古のものと言われており、毎日正午の鐘の音とともに、中央の皇帝に謁見する諸侯たちの人形が動く様子を見ることができます。

そしてそのからくり時計から歩いて数分の場所にあるのが、世界的に有名なおもちゃ博物館。コレクションの数は8万点にも及び、中世からのおもちゃ作りの歴史にふれることができます。

精緻な技を誇るマイスターの国として知られるドイツ。

もともと生活用品をつくっていた職人たちが、その技を活かして始めたのがおもちゃづくりでした。

世界初のぬいぐるみを生み出したのはドイツの洋裁の職人だと言われています。

19世紀後半、洋裁職人の女性が甥や姪のためにつくったぬいぐるみが次第に評判となり、産業として発展していったのです。

のちに世界中で愛されるクマのぬいぐるみ、テディベアもドイツから世に送り出されました。

16世紀、ドイツの貴族が花嫁修業の道具として娘にプレゼントしたのが、始まりとされるドールハウスも、ドイツ発祥。

さまざまな職人たちが陶器や銀細工をそのままミニチュアにしました。

小さな食器のひとつひとつにも絵が付けられ、調理器具も取っ手やふたなど細部に至るまで、精巧に再現されています。

さらに、キッチンの炉には実際に火をいれ、食材を温めることもできたと言います。

ファルケンベルクさん

「このドールハウスは、子どもたちが楽しく家事を学ぶために使われていました。やけどをすることもありましたが、そうやって失敗から学ぶのです。

これらのおもちゃは、当時の生活様式を示すものであり、歴史を映し出す鏡のようでもあります。先人たちがこの博物館にこれだけすばらしいものを取り入れ、守り継いでくれたことを誇りに思い、感謝しています」

幻の職人技で生まれたおもちゃの物語やドイツの最新知育玩具、さらに藤井聡太七冠が子どもの頃に夢中になったというスイスの立体パズルなど、「美しきオモチャの世界」はNHKプラスでぜひ、ご覧ください。

「世界はほしいモノにあふれてる 夏のスイス&ドイツSP 美しきオモチャをめぐる旅」

(NHKプラスで10月25日夜10時まで配信)

※下記はNHKサイトを離れます

せかほし公式インスタグラムはこちら

国際ニュース

国際ニュース