性的暴行を受けたあと殺害され、埋められた15歳の少女

2人の息子を同時に失い、復讐を誓う母親。

2年前にクーデターを引き起こしたミャンマー軍による民主派勢力への弾圧は今、武器を取った民主派側と軍の暴力の応酬へと様相を変えています。

罪なき市民、子どもまでもが犠牲になる現実。

「アジア最後の経済フロンティア」と呼ばれ、外国企業がこぞって進出した国でなぜ、目を背けたくなる暴力がエスカレートしているのか。

その背景には、ミャンマー軍が長年採ってきた、ある戦術がありました。

(アジア総局記者 高橋潤)

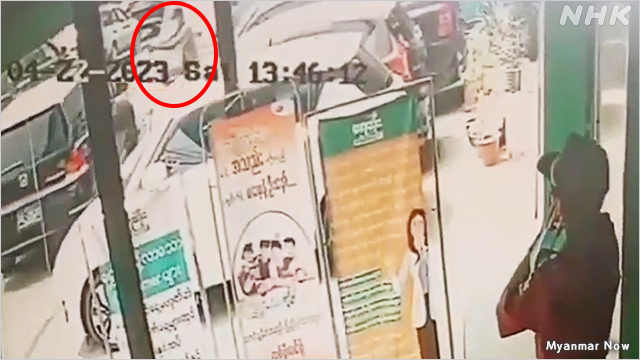

白昼のヒットマン

ことし4月、ミャンマー最大の都市ヤンゴン。

自転車に乗って現れた2人組の男が突然、車の前に立ちはだかり、車に向けて発砲。男たちは走り去ろうとする車を執拗に追いかけながら発砲を続けました。

店先の防犯カメラに一部始終がとらえられていたこの犯行で、車に乗っていた男性が死亡しました。

白昼、無防備な男性が殺害されたこの事件。犯行声明を出したのは軍と対立する民主派勢力でした。

被害者は市の選挙管理委員会の副事務局長。退役軍人で、2年前のクーデターで拘束されたアウン・サン・スー・チー氏の汚職をめぐる裁判でスー・チー氏に不利な証言をしたとされる人物でした。

ミャンマー軍は守勢に?

スー・チー氏は非暴力主義を掲げて民主派勢力を引っ張ってきましたが、クーデターから2年が経過し民主派勢力も大きく変質し始めています。

ヤンゴンでの事件のように民主派勢力の側が武器を取り、軍だけでなく軍に関係する文民までも攻撃するケースが相次ぐようになっているのです。

民主派勢力はヤンゴン以外の地域でも少数民族の武装勢力と連携して、軍に反撃。兵士などを狙う暗殺やゲリラ戦を展開しているほか、「ドローン部隊」も結成しています。

戦闘地域に無人機を送り込み、軍の施設を狙って手製の爆弾を落として攻撃するなど、去年1年間に200人以上の兵士を殺害したと主張しています。

アメリカ平和研究所が5月に発表した報告書では、少なくとも2万1000人のミャンマー軍兵士が戦死、または逃亡したと分析していますが、実際、軍側にどれくらいの損害がでているのか、公式な統計は存在しません。

空爆で増える民間の犠牲者

これに対し、民主派勢力と少数民族の抵抗に手を焼く軍は、今年に入り、空からの攻撃を強化。

市民の犠牲もいとわず、無差別の攻撃を繰り返しているのです。3月11日には、東部シャン州の村で僧侶ら28人が犠牲となりました。

そして4月11日。

北西部ザガイン管区の村を狙った空爆では、5歳以下の子供6人を含む少なくとも168人が死亡。クーデター以降、空爆によって最も多くの犠牲者を出す惨事となりました。

当時、村では民主派勢力がミャンマーの暦で新年を祝う催しを開き、集まった人たちに食事がふるまわれていたといいます。

21歳と20歳だった2人の息子を空爆で失った母親は、軍への憎しみをあらわにしていました。

息子2人を亡くした母親

「息子たちは武装勢力とは何の関わりもなく、大学の進学が決まっていた長男は村の小学校でボランティアとして子供たちに勉強を教えていました。

空爆をした軍に復讐したい。生きる力も目標も消え失せました」

ミャンマー軍の“戦術”「ピャッ・レーピャッ」とは?

なぜ、軍は市民の犠牲を顧みない無差別攻撃を行うのか。

ミャンマー政治学が専門の京都大学東南アジア地域研究研究所の中西嘉宏准教授は、1948年のイギリスからの独立以来、常に少数民族など国内の敵対勢力と戦ってきたミャンマー軍の“伝統的戦術”「ピャッ・レーピャッ」が背景にあるとみています。

「ピャッ・レーピャッ」

「四断戦術(four cuts)」と呼ばれる戦術。食糧、資金、情報、兵士の4つを絶つことで抵抗を続ける敵に打撃を与え、市民の協力をも遮断するものです。

そのモデルは、1950年代、英領マラヤ(現在のマレーシアとシンガポール)でのイギリス軍による対共産党作戦にある。反乱を支える民間人の生活に暴力的に介入する行為が、国軍の戦術として定着したとされる。

中西准教授

「『ピャッ・レーピャッ』と呼ばれる戦術は、見た目では兵士と民間人の区別がつかないゲリラ戦に対処するため、意図的に村を焼き払って破壊したり、民間人を攻撃したりすることで恐怖心を植え付け、食糧、資金、情報、兵士の4つを絶つ、というものです。

ゲリラ戦で戦ってくる敵を支援するような行動を、村人にさせないようにするというものですが、実際にはそういうことをすればするほど軍に対する恨みが募って批判も高まり、逆効果になっています。

ずっと戦闘が続いている状態で、軍が優位な状況にもならず、民主派勢力側が優位になるわけでもない。そういう膠着した状態が1年以上続いています。

軍の地上部隊を派遣して制圧したくても、途中で攻撃をしかけられて前に進めない、近づけないところを、戦闘機で爆弾を落としている状態です。

クーデター後、2年経っても抵抗を押さえ込めていないことへの焦りがあり、想定したよりも手間取っているというのは間違いないと思います」

残虐な行為は民主派勢力側も…

実際、戦闘地域では、憎悪がさらなる憎悪を生み出しています。

ことし4月には、民主派勢力の側も残虐な行為に手を染めていることが、地元メディアによって明らかになりました。

去年8月、軍に襲撃されたザガイン管区の村で、民主派勢力側の民兵が、壊された家の中にいた男女7人を窃盗の疑いで拘束しました。

取り調べの過程で、家族に軍の兵士がいることがわかり、民兵は「軍と内通している」と判断。女性4人に性的暴行をした上、刃物で刺して殺害。

村の外れの森に埋められた状態で見つかった女性たちは、後ろ手にしばられたままで衣服は身につけていませんでした。このうち3人は、15歳でした。

6月、オスロ平和研究所が調査したクーデター以降の民間人の犠牲者は6337人にのぼります。このうち3割あまりの2152人が民主派勢力に殺害されたと分析しています。

憎しみを増幅させているのが軍の「ピャッ・レーピャッ」。失われた命の数だけ新たな憎しみが生まれています。ミャンマーは今、暴力の連鎖に歯止めがかからず、そこから抜け出す糸口さえ見いだせずにいると、中西准教授は指摘します。

中西准教授

「軍側も民主派勢力側も末端まではコントロールできていません。末端で悲惨なことがおきていたり民間人が殺害されたり、現場が勝手にやっているということは十分にあり、それがまさに憎悪が憎悪を生む、悪循環に陥っています。

アウン・サン・スー・チー氏がどれぐらい意図していたかはわかりませんが、スー・チー氏が掲げていた非暴力主義は、そのような悪循環に陥らないようにするというものでした。しかし、いまのミャンマーでは、際限なくいろいろなことをしようとする人が出てきて、収拾がつかなくなっています。

停戦と言っても、誰と誰が話し合えば停戦ができるのか。それさえもみえなくなっている、そういうところまで来てしまっているのです」

国際ニュース

国際ニュース