オーストリアに残る古い城。

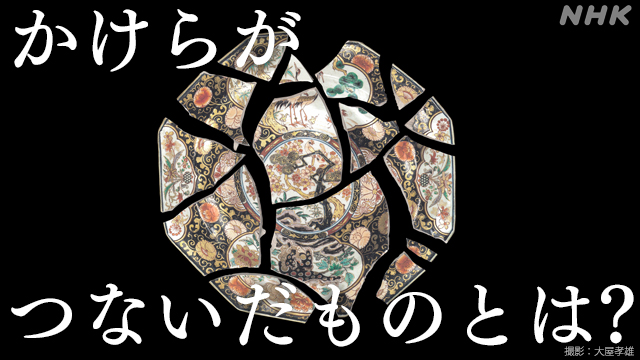

そこには、壊れた陶磁器のかけらが数え切れないほど並んでいました。

その中には、江戸時代に作られた日本の陶磁器も含まれていました。

しかも、70年以上前から大切に保管されているというのです。

一見、壊れて使いようもなさそうなものがなぜ?

調べてみると、そこには知られざる歴史がありました。

(国際放送局ディレクター 服部真子)

なぜ70年間も保管したのか、そのことを知りたい

「怒りと悲しみが混ざったような、今まで経験したことがなかったような感情でした。涙が流れました。70年間もなぜ大切に保管したのか。そのことをもっと知りたいと思いました」

こう“かけら”との出会いを振り返るのは、茶道家の保科眞智子さんです。

在日オーストリア大使館の依頼で茶会を開いた時が、この物語の始まりでした。

2015年、保科さんは茶会で偶然出会ったオーストリア人の女性、ヴェレーナ・ピアッティさんから、ある話を聞きました。

それは、「陶片の間」という名の部屋を持つ、オーストリアに残る古い城にまつわる話でした。

田園地帯にたたずむ古城に残されていたのは…

その城は、オーストリアのウィーンから北へ60キロほどの田園地帯にたたずむ、ロースドルフ城。

何世紀も前から、多くの貴族がこの城を所有し、1820年代からは、ヴェレーナさんの祖先、ピアッティ家が城主となりました。

当時のピアッティ家の城主たちは、東洋の陶磁器の芸術性に魅せられて数多くの作品をコレクションし、城内に飾りました。

しかし、第2次世界大戦の終結直後の1945年、当時のソビエト軍がオーストリアに侵攻し、城は接収されました。

そして、コレクションされていた陶磁器は破壊され粉々に。

しかし、ピアッティ家は、壊れた陶磁器を捨てることなく、保存することにしたのです。

城内の一室にかけらを集めて、その部屋を「陶片の間」と名付けて。

「芸術は、たとえ形を壊されても、そこに宿るアイディアは壊れることはないと思っています。『陶片の間』に残されたコレクションを守ることで、そのエネルギーは存在し続け、そのエネルギーを通して歴史の一端に触れることになるのです」(ヴェレーナ・ピアッティさん)

かけらの中には日本の陶磁器が

ヴェレーナさんの話を聞いて涙が止まらなかったという保科さん。

なんとか“かけら”に光を当てたいという思いから、日本美術の専門家に、ロースドルフ城での学術調査を依頼します。

すると、陶磁器のかけらの中には、「古伊万里」が含まれていることが判明。

古伊万里とは、主に江戸時代に作られた有田焼の一種で、当時は海外に向けた交易品として人気がありました。

そして、見つかった古伊万里には、大変貴重なものも含まれていたのです。

こうした発見からは、300年以上前に日本から海を渡ってオーストリアにたどりついた古伊万里が、当時の貴族の生活に浸透していたことが見えてきました。

壊れた古伊万里の存在を知ってほしい

壊れた古伊万里を日本で修復して展覧会を開き、多くの人にその存在を知ってほしい。

保科さんは、ピアッティ家の協力を得て、展覧会の開催に向けたプロジェクトを立ち上げます。

保科さんをサポートしたのは、学生時代の友人や“ママ友”のあわせて6人。

保科さんも含めて、ほとんどのメンバーが一時期、主婦を経験した女性でした。

小さなかけらが作品のどの部分だったのか特定する。展覧会を開くために助成金を申請する。展覧会で販売するオリジナルグッズを企画する。関係者どうしの調整をする。

ひとつひとつの作業は、一見地味で、根気が必要。

ただ、こうした作業を乗り越え、実現に向けて取り組み続けることを可能にしたのは「主婦力」だと、メンバーたちは考えていました。

「主婦の仕事はすごく必要とされているのに、目立たない仕事ですよね。こうした不可欠な『シャドーワーク』への敬意を、メンバーみんなが持っていたから、進めてこられたかなと思っています」(メンバーの1人、吉田ゆりさん)

300年ぶりの里帰り

2022年5月28日、佐賀県の有田にある県立九州陶磁文化館で「海を渡った古伊万里」と題された特別企画展が開催。

保科さんが、古伊万里のかけらの背景にあった物語に心を打たれてから7年の歳月がたっていました。

そして、古伊万里のかけらたちにとっては、300年ぶりとなる発祥の地、佐賀県有田への里帰りでした。

展示された古伊万里の中には、あえて一部をかけたまま修復したものや、かけらのままのものも。

かけたままふるさとに帰ってきた意味について、九州陶磁文化館の館長、鈴田由紀夫さんは、次のようなことばで表しました。

「有田の人たちにとって、今回の古伊万里の里帰りは、『作品が傷ついて帰ってきた』ということを意味しません。『よくぞ、あんなにはるか遠い世界まで、よくぞ求められて伝わっていった』という驚きでもあり、誇りでもあるのです」

さらに、ウィーンからは、ロースドルフの今の城主で、ヴェレーナさんの息子、ガブリエルさんも駆けつけ、修復した作品に初めて対面しました。

ガブリエルさんは、地元の学生たちのシンポジウムを開催し、“戦争”がもたらすものについて、次のように語りました。

「ロースドルフ城の悲劇は私たちに教えてくれます。戦争が破壊だけを生む、“何の意味もない行為“であることを」

この物語を伝えていく

来年2023年は、ウィーンで1873年に万博が開かれてからちょうど150年にあたります。

当時のウィーン万博では、日本の陶磁器が紹介され、ヨーロッパでの日本ブームのきっかけを作ったとされています。

保科さんは、150年という節目に、改めて日本の文化を知ってもらうとともに、古伊万里のかけらの裏に隠された歴史が持つメッセージ性も広めていきたいと考えています。

「私にとって陶磁器のかけらは、雪の下で芽を出している春の草のようでした。誰かに見つけてもらうのを待っているという感じです。これからも茶人として、この物語を伝えていきたいと思っています」(保科さん)

かけらがつないだものとは

古伊万里のかけらは、江戸時代と現代という時代を越えて日本とヨーロッパをつなげました。

そして、保科さんとピアッティ家、プロジェクトで保科さんを支えたメンバーたち、それに、かけらに関わったすべての人たちをひとつにつなげました。

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が今も続くからこそ、この物語が持つ平和へのメッセージが、より多くの人に届く必要があると感じます。

国際ニュース

国際ニュース