![]() “コロナ予算”スペシャル記事

“コロナ予算”スペシャル記事

その政策“科学的根拠”はありますか? 「EBPM」最前線

EBPM(Evidence Based Policy Making)という言葉をご存じだろうか?

エビデンス、つまり科学的根拠に基づいて政策を評価・立案しようという考え方だ。

2017年以降毎年政府の「骨太の方針」に盛り込まれるなど大きな注目が高まっている。

財政状況が厳しくなる中で、限られた予算をどう効果的に使っていくのか。

特にコロナ予算のように規模が大きな政策についてその効果を検証し、成果や課題を次の政策に生かしていくEBPMは必須ともいえる。

世界でも欧米を中心にEBPMに力を入れる国が増加。

EBPMの最前線を追った。

(NHKスペシャル「検証 コロナ予算 77兆円・取材班」/加賀恒存ディレクター)

霞が関の若手官僚から“変化の波”が…

いま日本では霞が関の若手官僚発のEBPM推進の流れが生まれている。

ことし(2021年)1月に活動を開始したNPO「Policy Garage」。

立ち上げたのは霞が関で働く若手官僚の津田広和さんだ。

アメリカに留学した時にEBPMの考え方に深く触れ、日本での社会実装を目指してNPOを立ち上げた。

目を引くのはメンバーの多彩さだ。

中央省庁の官僚にとどまらず、地方自治体の職員、民間企業の経営者、さらにはデザイナーまで。

参加者は全国で800人を超えた。

先月(11月)下旬に行われたNPOのミーティングを取材した。

休みの日にもかかわらず10名以上のメンバーが津田さんの自宅にあるミーティングスペースに集い、全国の参加者とリモートで結ぶ。

冒頭、津田さんが行動経済学の最新の知見をガイダンスした後、進行中の個別案件に議論は進んだ。

この日議題を提起したのは、ある地方自治体で保健師として勤務するメンバー。

自治体が住民を対象に行う生活習慣病予防のための「特定保健指導」の参加率をどう向上させるのかがテーマだ。

保健指導の対象者に案内を送っても開封率は2割程度にとどまるという。

その割合をいかに上げるか、「ナッジ理論」と呼ばれる行動経済学の最新知見を根拠(エビデンス)とし、封筒のレイアウトをどのように変えれば良いか白熱した議論が交わされた。

「人間の特徴として、“損をしたくない”というのがある。

〝損失回避性〟に訴えたメッセージに変えた方が良い」

民間企業を経営するメンバーから、封筒の表面に記載される「呼びかけ」の言葉を変えた方が良いと意見が出た。

これまでは「あなたへの大切なお知らせです」と記されていたメッセージ。

指摘を受けて「この利用券を使わないと、専門家による健康支援プログラムが無料で受けられません」に改められた。

さらに、デザイナーのメンバーからは別の角度からの意見が。

「文字の配色が読みづらい。

“オレンジ地に黒文字”ではコントラストが際立たないので、オレンジをさらに強めて文字を白にしてみては?」

様々な角度から多彩な意見が寄せられ、文面やレイアウトはみるみる形を変えていった。

今後、開封率の変化を追跡調査して、得られた結果をさらなる改善につなげサイクルを回していくという。

NPOは、全国各地の自治体とのワークショップや、海外の研究機関との共同調査など、活動の幅をさらに広げている。

津田さん

「中央省庁だけでなく地方自治体も財政状況が厳しい中、同じサービス・よりよいサービスを市民に提供使用と思ったらEBPM的な考え方は不可欠です」

コロナ下 現金給付の“線引き”にもEBPM

世界を見渡すと、EBPMに力を入れているのがアメリカだ。

EBPMの取り組みはオバマ政権のもとで強化され、その後法律も整備されトランプ・バイデン両政権にも引き継がれている。

このEBPMはコロナ禍での現金給付政策にも生かされた。

ことし3月バイデン政権下で成立した「アメリカ救済計画法」。

ここには国民1人あたり1400ドルの現金給付が盛り込まれた。

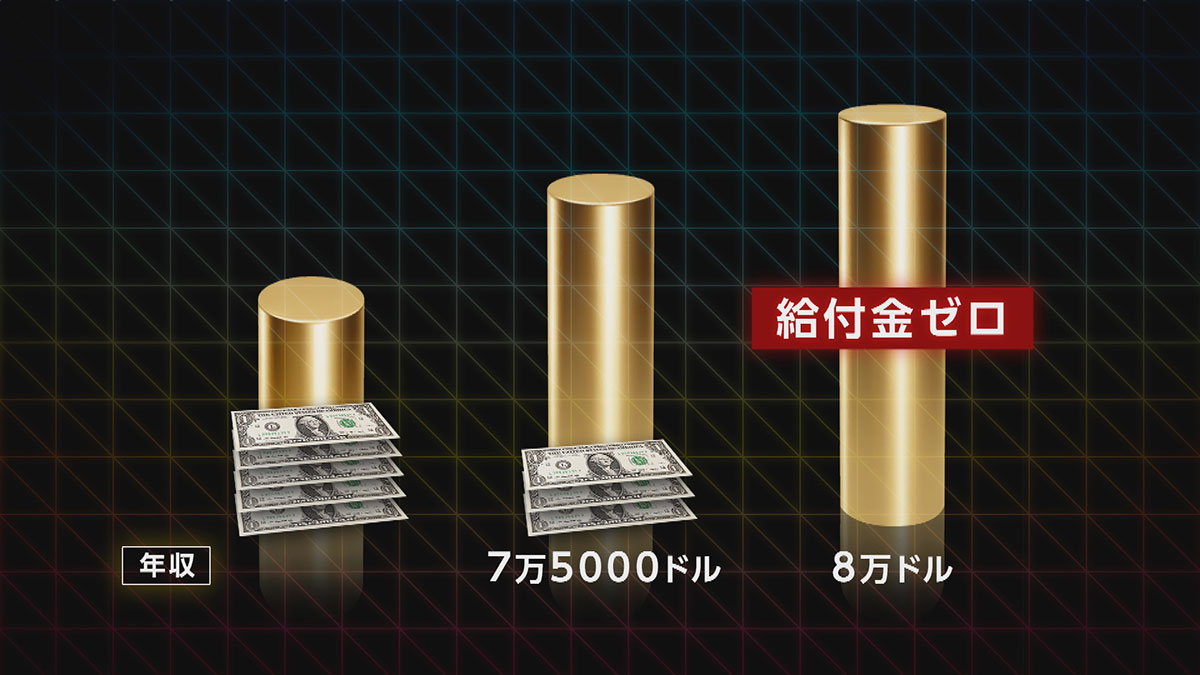

注目されるのはこの給付に設けられた「所得制限」だ。

年収7万5000ドルを超える場合は段階的に給付が減り、年収8万ドルを超える層では給付がゼロとなる制度設計となったのだ。

この所得制限に取り入れられたのがEBPMの視点だった。

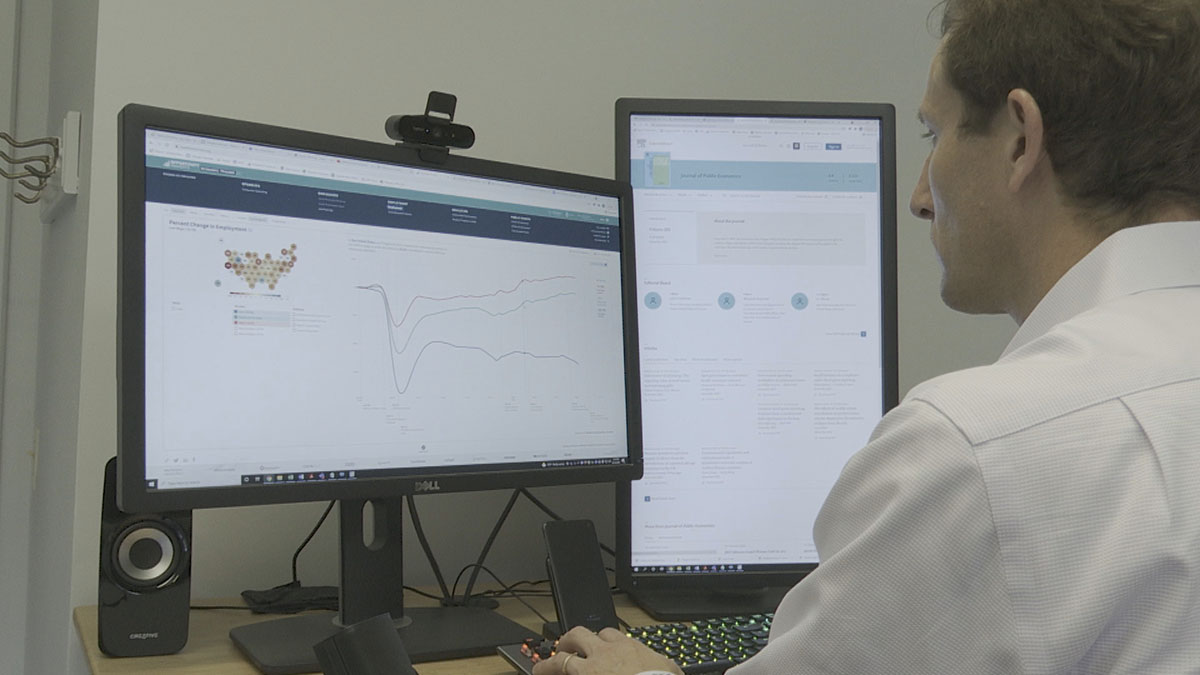

政府に政策提言を行うNPO「Opportunity Insights」では、去年トランプ政権のもとで実施された2回の現金給付政策の効果を分析。

アメリカ国民の、クレジットカード利用履歴のビッグデータを調べたところ、去年3月の現金給付では、すべての所得層で給付金が消費に回されたことが見えてきた。

一方、同年12月に実施された現金給付では、年収7万8000ドルを境に消費額が減り、ほとんど貯蓄に回されていたことが見えてきたのだ。

この調査を行ったNPOのメンバーでブラウン大学教授のジョン・フリードマン氏の分析によると、高所得者は長引くコロナ禍で消費先を失い、給付金を貯蓄に回すしかなかった可能性があるという。

この分析をバイデン政権は重視。

ことし3月の給付での所得制限につながったのだ。

アメリカのケースでも分かるように、EBPMを進める上でカギを握るのが、民間のリアルタイムデータだ。

クレジットカードの利用履歴など、国民の消費動向がリアルタイムで把握できるビッグデータがあれば、それを随時分析し、次の政策に速やかにつなげていくことができるのだ。

日本でもコロナ禍で、現金給付政策が実施された。

対象者をどう定めるのか、「一律給付」とするか「限定給付」とするかをめぐって、国民的な議論を呼んだ。

しかし、日本では判断をする上で、民間のリアルタイムデータを給付金政策などに還流させていく社会インフラが限られているのが現状だ。

国民一人ひとりが納得感をもって政策を受け止めるためにも、EBPM的な視点をどう政策に取り込んでいくのか、日本でも議論を加速させていく必要がある。

記事一覧