【画像を選択すると動画をご覧いただけます】

観光庁は6月17日、コロナ禍で大きく落ち込んだ観光需要の回復に向け、新たな支援策を発表しました。需要回復に向けた戦略について、司令塔役を務める観光庁の和田浩一長官に詳しく聞きました。

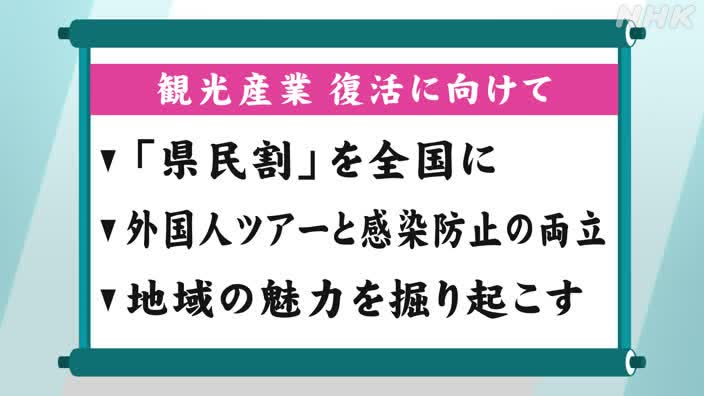

観光業復活に向けた政策の柱は「『県民割』を全国に」、「外国人ツアーと感染防止の両立」、「地域の魅力を掘り起こす」の3つです。

新たな旅行支援額はいくらになる?

まず1つ目が「『県民割』を全国に」です。

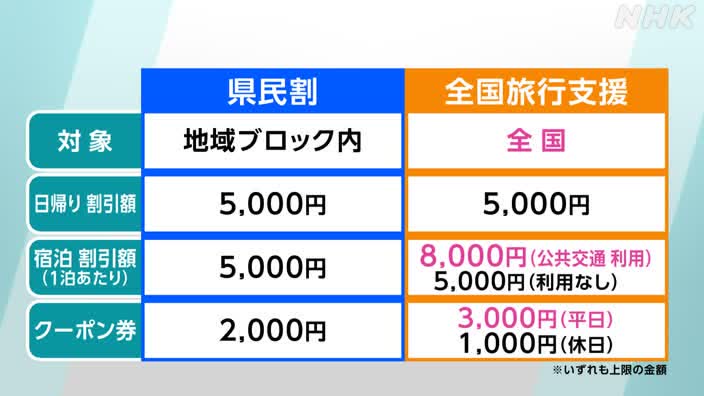

「県民割」はエリアを限った旅行に対する国の支援策として現在行われています。これを、支援対象を全国に広げた「全国旅行支援」に衣替えします。6月中の感染状況を見極めたうえで7月前半にも新たな支援策を始める方針です。

支援額を見てみると、日帰りの場合の支援額は5000円で県民割と変わりません。一方、泊まりで旅行する場合、県民割では1泊あたり5000円だったのが、新たな支援策では公共交通を利用する旅行商品について8000円を支援します。飛行機や電車を使えばよりお得になるということです。

観光庁 和田浩一長官

「やはり遠くに飛行機や新幹線を使ってお出かけになる方は、まだまだ回復していないと認識している。これから需要回復を図っていく必要がある」

マイカーで行くには遠いと感じる長距離の場所へ、飛行機や新幹線などを使って旅行する人を手厚く支援したいということです。

また土産や食事に使えるクーポン券については、平日の支援額が3000円と休日の1000円より金額を増やします。休日に集中しがちな旅行客を分散させるねらいがあります。

全国的な旅行を対象とした支援策というと、以前は「Go To トラベル」が行われていました。新たな支援策は「Go To」と違って、支援制度に参加するかどうかを各都道府県の判断で決められます。

和田長官

「最近の感染状況をみると、地域差が見られる特徴がある。地域の感染状況に応じて各都道府県が支援策を実施するかどうか、これを判断できる仕組みにしている」

外国人客受け入れ再開 感染防止とどう両立?

2つ目の柱は「外国人ツアーと感染防止の両立」です。

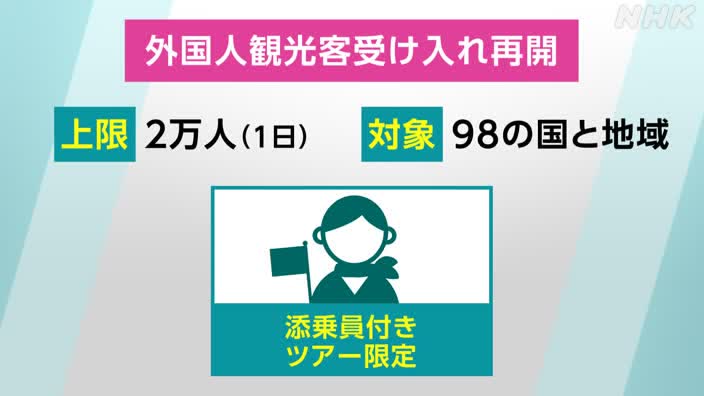

外国人観光客の受け入れについては6月10日から、1日の入国者の上限である2万人の範囲内で、添乗員付きツアーという条件付きで再開されました。

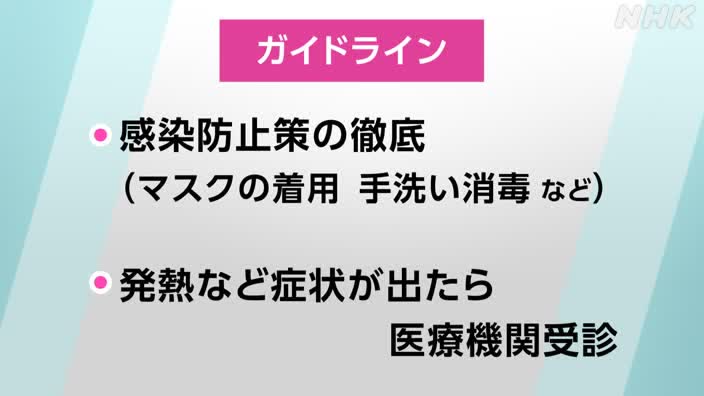

観光庁は感染防止と両立させるため、事業者向けのガイドラインを策定。マスクの着用や、発熱などの症状が出た場合の医療機関の受診など、ツアー中の注意点を具体的に盛り込んでいます。

和田長官

「感染防止対策について、いま日本人が守っていただいているルール、これに合わせる形が必要だと思う。例えば、マスクもつけたほうがいいのか外したほうがいいのか迷う場面もあると思うが、そういう時はルールに照らしながら添乗員さんが場面場面で情報提供するとか、地域のご理解が得られるような訪日観光にしていくべきだと思っている」

東京~大阪間以外にもっと恩恵を

そして3つ目の柱が「地域の魅力を掘り起こす」です。

コロナ前のインバウンドでは、「ゴールデンルート」と呼ばれる東京から大阪をまわるルートがメインで、ほかの地域は恩恵が少ないと言われてきました。和田長官は地方に旅行客を呼び込むための支援を強化したいと言います。

和田長官

「地方のさまざまな観光資源を高付加価値層(外国人富裕層)の皆さんにしっかりアピールできるような売り方をしていかなければいけない。地方にはそういう(富裕層向けの)宿が少ないという点もある。受け入れ環境の改善をしていきたい」

旅行で「第2のふるさとづくり」

さらに富裕層以外にも、アフターコロナに向け旅行の新たな価値を提言したいと言います。「第2のふるさとづくり」という価値です。

都市部に生まれ地方にふるさとをもたない若者に、例えば地方の農業を手伝ってもらうなど、地域との関係を深めてもらおうというのです。

和田長官

「両親が地方から出てきて都会で生まれた若い世代、自分の気に入った地域をつくって何度も何度もそこに行っていただく。『行く』というより『帰る』という概念が近いかもしれない。そういう地域をつくることによって地域を活性化したい」

この「第2のふるさと構想」の実現に向けて、観光庁では例えば埼玉県の秩父でお祭りの担い手を県外から集める事業を行うなど、2022年度に全国19地域でモデル事業を計画しています。こうした事業に費用を助成して地域の活性化につなげたい考えです。

観光業は中長期的には日本の経済成長を支える柱の一つとして期待されますが、まずは感染を抑えながら内外の旅行者をどう増やしていくかがカギとなります。

【2022年6月24日放送】