国家公務員総合職、いわゆる“キャリア官僚”を目指して2022年の採用試験に申し込んだ人は、10年前の3分の2ほどになっています。主な理由は「業務をこなすのが大変そう」ということだそうです。

現役の官僚の中にも、激務の日々が続き、働く意味を見失いそうになる人もいます。その中で自分を見つめ直す1人を取材しました。

※これまでの放送の中から反響の大きかった企画をお届けします。

若手官僚 自主的に勉強会

農林水産省の若い世代の官僚が中心となって自主的に開催している勉強会「霞ヶ関ばたけ」。ほかの省庁や民間企業などと農業発展のヒントを探っています。

2021年12月の勉強会では、環境への配慮を意識した「耕さない農業」を行う野菜農家から話を聞きました。

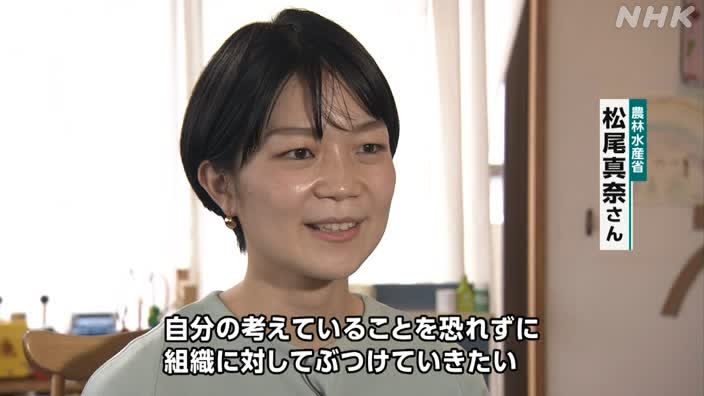

「耕さない農業は野草を摘んで食べる、それに近いのかな」という農家の言葉に、「実践できる人が増えると、うまく育てられるかとかそういったことも確立されていくのかな」と意見を出したのが、この勉強会の代表を務める農林水産省の松尾真奈さん(33)です。

現場にこそ政策のヒントあり

松尾さんは育児休業に入ってからも、講師への取材から案内まですべて手弁当で行ってきました。勉強会は180回を超えています。

興味を持った農家を見つけた時には直接現場を訪れます。取材した日は、稼げる農業を目指して、さまざまなブレンドの雑穀米セットを商品開発した農家「百匠屋」を訪ねました。

「加工したらお米で売るより(収益が)高くなるんじゃないか」という農家の清水多枝子さんの言葉にうなずく松尾さん。現場にこそ政策のヒントがあると考えています。

松尾さんは大学時代に山村留学を経験し、地方の農業を活性化させたいと農林水産省に入省しました。しかし働き始めると、国会対応などの業務に追われて自分の意見を言うことができず、働きがいを失いかけたといいます。

農林水産省職員 松尾真奈さん

「参加しているのに“用なし人間”みたいな存在。無力感があった。自分がこの仕事をやる意味を現場から教えてもらっている。原動力をもらいにいっているみたいな感じかもしれない」

「農業者と国をつなぐ役割を」

松尾さんは22年4月、育児休業を終えて復職することになりました。現場での体験を続けてきたことで、霞が関で働く意味を取り戻したといいます。

夫の力さんには「農業者と国をつないでいくことに自分の役割をいま感じて、『霞ヶ関ばたけ』みたいな会話をできる職場にしたい」と話していました。

松尾さん

「自分の考えていることを恐れずに組織に対してぶつけていきたい。現場の役に立ちたいと思って入ってきた人たちと一緒に前に進んでいきたい」

やりがいを感じながら働ける環境づくりには国も問題意識を持っていて、30代の官僚が国家公務員の働き方の将来像を話し合うチームを立ち上げているということです。

(経済番組 ディレクター 三ッ橋雅行)

【2022年7月7日放送、初回放送4月27日】

※再放送にあたり、情報を一部更新しました。