広島県熊野町に伝わる伝統工芸品の「熊野筆」。書道家の間で長年愛されてきたほか、化粧に使うメークブラシが世界的に評価されているそうです。しかし筆に欠かせない材料が手に入りにくくなり、地元では新たな筆作りを模索しています。

材料のイタチの毛 動物愛護・コロナの影響で流通減

創業120年を超える熊野町の筆工房「仿古堂(ほうこどう)」は、手作業で、書道筆や化粧筆など年間およそ3万本を作っています。

筆の材料として使われるのは、ヤギや馬など20種類近くの動物の毛です。

中でも高品質の筆に使われているのがイタチの毛。書道家が愛用する小筆や目元の化粧に使う筆など、細い線をきれいに出すために欠かせないといいます。

ただ、今この工房は伝統を未来にどうつないでいくかという課題に直面しています。

イタチの毛は、毛皮などに使われた残りの部分が主に中国から輸入されています。しかし動物愛護の動きが広がり、流通量はこの10年ほどで大きく減少しています。

さらに新型コロナの感染拡大で、中国政府が2020年に野生動物の取り引きを禁止しました。こうしたことから新たな筆の開発が求められることになったのです。

仿古堂 井原倫子社長

「今のこの状況は大変だが、私自身は逆にすごくいい機会と捉えていて、新しいものを生み出していくことをやっていきたい」

人工毛の筆で新たな伝統を 創業120年の工房が挑戦

新たに取り入れようとしているのが化学繊維でできた人工毛です。安定的に手に入るうえ形や太さが均一なことが特徴で、イタチの毛に混ぜて使用できないかと考えました。

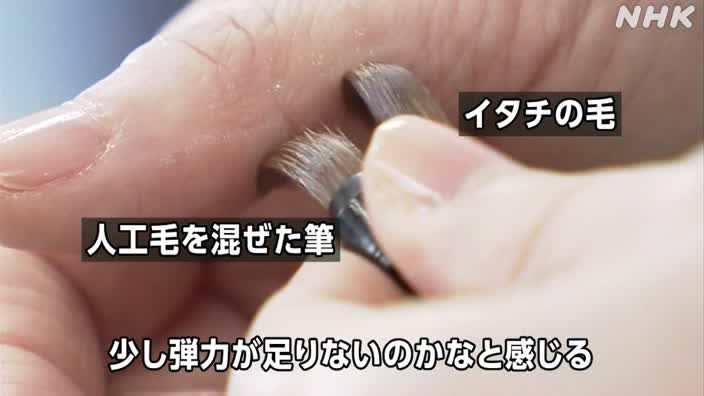

工房では、硬さや太さが異なる30種類の人工毛を試しました。例えば太さ0.07ミリの人工毛は、しなやかさはあるものの弾力が足りず、0.1ミリのものはイタチの毛に近い弾力はありますが、しなやかさがわずかに足りません。

職人たちは、そのわずかな違いを指の感覚などを頼りに見極めながら毛を混ぜ合わせ、繰り返し割合を変えていきます。

井原社長は「ほんのわずかなことでも文字を書く感覚が変わってくる」といい、試作された筆をイタチの毛の筆と比べ「少し弾力が足りないのかなと感じる」と話しました。

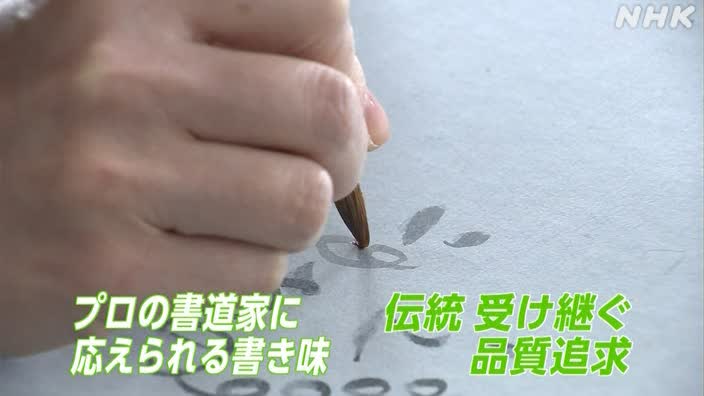

工房が将来的に目指すのは、プロの書道家にも応えられる書き味。商品化に向け、素材が変わっても伝統を受け継ぐ品質を追求していきたいと考えています。

井原社長

「人工毛を使って筆を作る職人が増えれば次の世代につながる。きっとそれが伝統になっていく」

化粧筆に使われる材料はリスの毛なども手に入りにくくなっているといいます。この工房では、人工毛の可能性を探るため、熊野町のほかの工房や化学メーカーとの新たな連携を考えているということです。歴史ある熊野筆がどんな未来を切り開いていくのか期待されます。

(広島局 記者 福島由季)

【2022年3月2日放送】