世界の自動車業界で加速するEV=電気自動車へのシフト。エンジンがモーターに置き換わっていく中で「どう生き残っていくか」を多くのエンジン部品メーカーが模索しています。愛知県のあるメーカーが見いだした意外な活路とは?

センサー技術を活用 エビ養殖に乗り出す

名古屋市に本社を置く大手自動車部品メーカー「日本特殊陶業」の実験施設は、その名も「シュリンプステーション小牧」。中に入ると大量の水槽があり、バナメイエビの稚魚が飼育されています。

このメーカーの主力製品の1つは、排ガスに含まれる酸素濃度を測るセンサーです。この技術をエビの養殖に役立てようと実験を行っているのです。

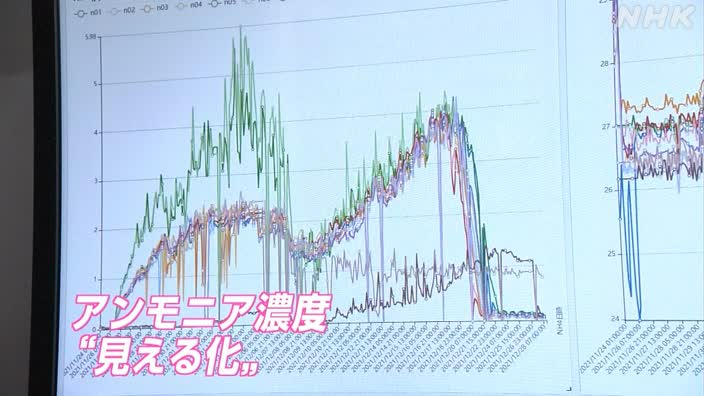

メーカーでは精密な計測を求められる排ガスセンサーの技術を応用し、水中のアンモニアの濃度を自動で計測できるセンサーを開発しました。

アンモニアはエビのふんや餌の食べ残しから発生し、濃度が高まるとエビが死ぬこともあるため、養殖の大敵です。

新たなセンサーを使えば、水槽内のアンモニア濃度を自動で“見える化”できて、水の入れ替えや水槽を掃除するタイミングを的確に判断できるといいます。

担当 多比良大輔主任

「現状だと測れないものが、測れるような形に少しでも近づけていける。そこは製造業で培った力を生かせる部分じゃないか」

「時間をかけて体力のあるうちに」

このメーカーの売り上げの約8割はエンジン部品です。しかしEVシフトでモーターが主流になれば、先細りは避けられません。

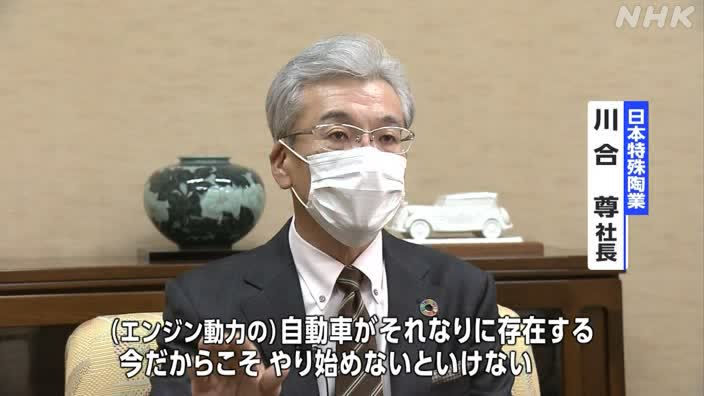

川合尊社長は、将来的にエンジン事業を縮小することを決断。2040年にエンジン部品以外の売り上げを6割まで高める目標を掲げました。

川合尊 社長

「2030年、40年には(エンジン動力の)自動車はかなり減る。内燃機関が減ることが予想される。痛みを伴うのであれば、時間をかけて体力のあるうちに。(エンジン動力の)自動車がそれなりに存在する今だからこそやり始めないといけない」

センサー事業は大きなビジネスチャンス

メーカーでは、バナメイエビ養殖の市場規模は世界で1兆円以上と分析。養殖事業者向けのアンモニアセンサーは大きなビジネスチャンスだと見ています。

さらにほかの魚の養殖への活用や水族館への売り込みも検討。水質管理は世界に広がる分野だけにセンサー事業に将来性を感じています。

川合社長

「(EV化の流れは)チャンスといえばチャンスということなんだろう。この会社が持っている財産をいかに長く社会に提供するか考えてやっていけるといい」

昆虫食・まな板作りに乗り出すメーカーも

EVシフト・脱エンジンで新分野を模索する取り組みはほかにもあります。あるメーカーは金属の粉末を高温で焼き固める「粉末冶金(ふんまつやきん)」という技術を応用し、コオロギを使った昆虫食の事業に乗り出しました。

また別のメーカーは金属を成形する「鍛造(たんぞう)」の技術を生かし、チタン製のまな板を作り始めました。

部品メーカーにとってはかつてない大きな試練の時ですが、競争が激しい自動車産業で磨き上げた強みを生かし、新しい成長産業を切り開いていってほしいと思います。

(名古屋局 記者 三好朋花)

【2022年2月7日放送】