目指せ!時事問題マスター

1からわかる!中国「一帯一路」【下】構想が変容!?米中対立の根源に? 改訂版

2022年09月13日

(聞き手:伊藤七海 井山大我)

中国が提唱する巨大経済圏構想「一帯一路」。実は、いまの米中貿易摩擦の根源となったとも指摘されています。欧米諸国の動きとあわせて、元NHK解説委員の加藤青延さんが詳しく解説します。

(2019年10月に公開した記事の一部を加筆・修正して情報を更新しました)

世界に浸透する3つの“中国”

世界に浸透する3つの“中国”

学生

伊藤

中国とアメリカは貿易問題で衝突していますが、一帯一路も関係しているのでしょうか。

深く関係しています。一帯一路で中国が影響力を増していることに、アメリカが危機感を持っていることが背景にありますね。

加藤

元解説委員

具体的にどういったことで、影響力を増しているのでしょうか?

加藤青延 元解説委員 (現 武蔵野大学特任教授)

1978年にNHK入局後、香港支局長、中国総局長、解説委員などを歴任し、中国の取材を長年続けてきました。NHK退職後は、中国を含む国際関係論や国際政治学などの講義をしています。

1つは、経済力です。一帯一路構想で海外への投資を増やして、いわゆるチャイナマネーが世界を席巻しています。

そして、14億人の国民も購買力がついてきて、中国自身が世界最大の経済市場となっている。

GDP=国内総生産でも、日本を抜いて世界第2位になりましたよね。

中国は世界の工場にもなっているよね。iPhoneが中国で組み立てられていることは意外と知られていなかったりします。

そうなんですね。アメリカでつくられていると思っていました。

「フリーチャイナ:中国製品なしの1年間」っていうベストセラーの本を知っていますか?

いえ、聞いたことがありません。

もしアメリカ人が中国製品の購入をすべて拒否したら、ものすごくお金がかかってしょうがないっていう内容なんですね。

それだけ中国経済は影響力があるっていうことです。

学生

井山

おもしろいですね、日本でも中国製の服や電子機器がたくさん使われているから、なんとなくわかります。

一帯一路(中) 一帯一路に向けられる疑念と、中国の秘められた戦略は、それぞれこちらからご覧ください。

2つ目は、文化。ソフトパワーとかシャープパワーと言われるんだけど。

「ソフトパワー」は文化、音楽や美術、舞踊、演劇などによる影響力のこと。

そして、最近注目されているのが、より積極的に影響力を浸透させようという「シャープパワー」と呼ばれるものです。

どういったものなのですか?

例えば、中国は「孔子学院」っていうのを世界中につくっています。簡単に言うと、中国語とか中国文化を教える場所ですね。

【孔子学院】

中国政府が、中国語と中国文化の普及を目指し、世界の大学と共同で設置している非営利の教育機関。中国共産党の機関紙「人民日報」によると、現在154の国と地域に548校が設立され、学生数は187万人にのぼる。

一時は世界の162カ国・地域に550カ所が置かれているとされていたが、欧米などでは「中国のプロパガンダ工作に利用されている」との批判が高まり、打ち切られたり、大学との関係を解消されたりするところも出ている。

そういえば日本の大学にもあると聞いたことがあります。

日本だけでなく、アメリカの大学にも設けられています。

アメリカと中国の対立が徐々に表面化した頃、この孔子学院がアメリカで問題視され、取りつぶしになるなど、ニュースにもなりましたね。

そうだったんですね。

それから、中国は世界のメディア戦略にも乗り出している。

メディア戦略ですか。

世界各地に国際放送局の拠点を設けて、現地の言語で放送を行っているんです。

現地の有名なキャスターを雇ったりして。ロンドンでキャスターを募集したら6000人集まったという話もあります。

そんなに!

中国はどうしてメディア戦略を進めているんですか?

中国に対するイメージを良くする戦略なんです。

ある意味、アメリカや欧米が作ってきた価値観をぶち壊して、中国のイメージを良くしようとしているんですね。

中国からしてみれば、欧米諸国の報道機関が全然、中国のことを良く書いてくれないという不満がある。

ならば、自分たちで発信しようということですか。

そのとおり。正しい中国の姿を自分たちで伝えようというのが、中国のメディア戦略の背景にあるわけです。

中国から見るとそう見えるというわけですね。

対立しているアメリカから見れば中国の「プロパガンダ」。つまり政治的な宣伝と映るわけですけどね。

中国経済が勢いを増しているのは、なんとなく知っていましたが、メディア戦略でもそこまでしているとは。

それだけじゃありません。3つ目として安全保障の問題もあるんです。

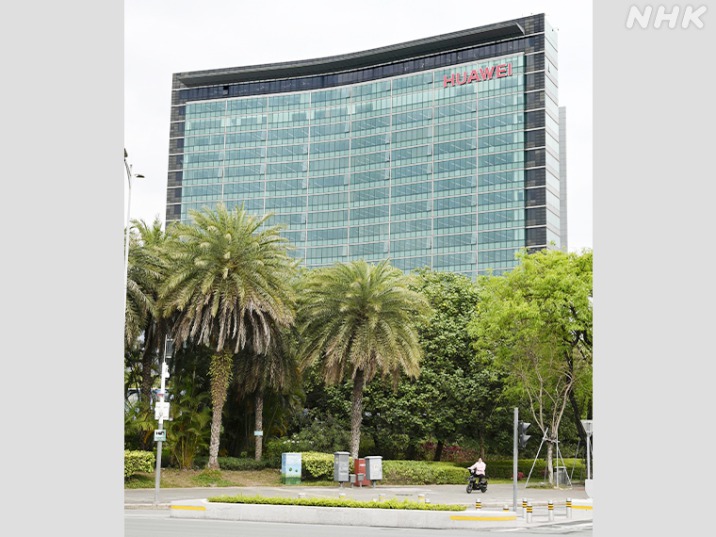

これは情報・通信と関係してくるんだけど、中国は、高速・大容量の通信規格「5G」を一帯一路の沿線国に広めようとしています。

中国の通信機器大手、ファーウェイに対するアメリカの規制が盛んにニュースになっていましたよね。

背景にあるのは、安全保障の問題です。中国が、新たな通信規格を普及させることに、アメリカは脅威を感じているんです。

通信システムが、なぜ安全保障上の脅威なんですか?

アメリカは、諜報活動を通じて世界中の情報を握っているとされていますよね。

アメリカから見れば中国の行動は、それに対抗しているように見えるんですよ。

5Gが中国の設備になるだけで、情報が握れるんですか?

少なくとも、アメリカなど欧米諸国はそう懸念しています。アメリカが通信を傍受するシステムを世界中に張り巡らせてきたように。

アメリカ自身が行ってきたことだから、何が可能になるかを知ってるってことなんだろうね。

なるほど。

米中対立へ

米中対立へ

アメリカと中国の関係は、ここ数年、どんどん悪くなってきたように思いますが、一帯一路も関係しているのでしょうか。

米中の対立が急速に深まったのは2018年春先からなのですが、実はその直前に、一帯一路を巡る大きな動きがありました。

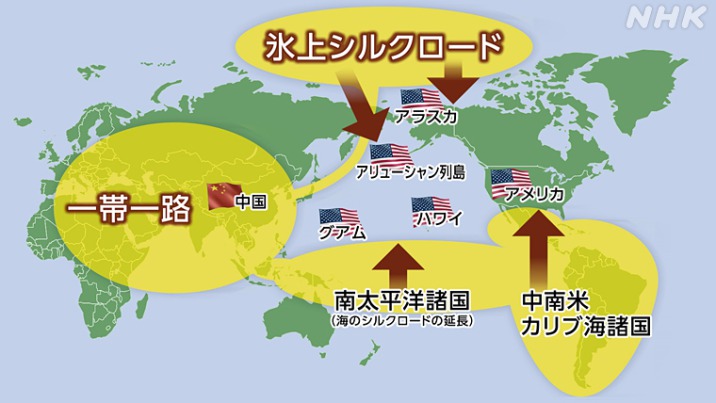

中国が一帯一路の範囲を、まるでアメリカを南北の二つの方向からはさみ込むように東側に大きく拡大したのです。

2018年1月に発表した『中国の北極政策』と題する白書の中では、北極海を「氷上のシルクロード」と位置づけ、中国とヨーロッパとを結ぶ新たな海路を一帯一路の中に組み込みました。

そして、同じ2018年1月に中南米カリブ海諸国共同体(CELAC)と特別声明を発表し、「中南米カリブ海諸国も一帯一路の延長上にある欠かせない参加者だ」と宣言しました。

下の図のように、ほぼ同じ時期に一気に版図を拡大したのです。

確かにアメリカを挟み込んでいるように見えます。

北極海はアメリカがロシアと対峙する最前線で、安全保障上重要な場所です。

当時のトランプ政権は、氷上シルクロード構想が示された後、グリーンランドを購入したいとデンマークに驚くような提案までしましたが、あっさり断られています。

中南米カリブ海諸国の方はまさにアメリカのおひざ元という感じがします。

その通りです。かつてソビエトがキューバに核ミサイル基地を作ろうとして核戦争寸前まで緊張が高まった「キューバ危機」について学ばれたこともあるでしょう。

中南米は、アメリカにとって安全保障の戦略上きわめて重要な場所であるのです。

中国はなぜそこまで一帯一路の範囲を拡大しようとしたのでしょうか。

中南米の中にはアメリカに批判的な国が結構あり、中国はそれ以前から経済的なつながりを強めていました。

たまたまアメリカ第一主義を唱える当時のトランプ政権が、メキシコとの国境に高い壁を作ろうとしていたことから、アメリカが中南米諸国を疎んじているように見えたのだと思います。

中国はまさにそのスキを突いた形ですね。

そうだと思います。ただ、2018年初めの一帯一路の版図拡大は、トランプ政権はもとよりアメリカ議会にも大きなショックを与えたようです。

アメリカはどんな対抗策に出たのでしょうか。

トランプ大統領(当時)はその年の3月にジャマイカなどカリブ海の5か国の首脳をフロリダ州の別荘に招いて抱き込みにかかりました。

翌4月にはポンペイオ国務長官(当時)をチリやペルーなど南米4カ国に派遣して関係強化を進めています。

何よりその年の春以降「米中貿易戦争」がエスカレートしたことはよく知られています。

ニュースで見た気がします。

さらに、アメリカ議会上院も2018年10月一帯一路に対抗する海外インフラ支援法(2018年BUILD法)も成立させています。

それと同じ月にペンス副大統領(当時)は中国批判演説を行い「債務の罠外交をラテンアメリカの諸政府にまで持ち掛けている」と、一帯一路の版図拡大を強く非難しています。

今のアメリカと中国の経済摩擦って、単に貿易赤字が原因かと思っていましたが、それだけではないんですね。

そうなんです。アメリカの貿易赤字は今に始まったことではない。

なのにトランプ政権になって中国との対立を先鋭化させてきたという印象ですが、一帯一路の拡大もトランプ大統領(当時)を怒らせる1つの要因になったと感じますね。

中国はそうなると予測していたのでしょうか。

中国はアメリカを怒らせる意図はなかったけれど、結果的には、本来、避けて通りたかったアメリカとの本格的な衝突まで招く事態になってしまったと、私は見ています。

中国の専門家に聞くとね、「事を急ぎすぎた」とか「もう少しスローペースでやっていけばよかった」と言うわけですよ。

一帯一路は今後、どうなっていくんでしょうか。

やり方次第で、一帯一路は貧しい国との格差を是正することができる可能性をもつツールになり得ると思います。

だけど中国に対しては欧米諸国を中心に警戒論が根強く、新たに対抗する動きも出てきました。

2022年6月に開かれたG7サミット=主要7か国首脳会議が、開発途上国に対して積極的なインフラ支援を目指す枠組み「グローバル・インフラ投資パートナーシップ」(PGII)を発足させたこともその一つと言えます。

投資総額は2027年までに民間資金も合わせて6000億ドルを目指すとしています。

まさに、中国の一帯一路に対抗する形で途上国をG7側に引き寄せる狙いがあると見られています。

今後、どうなっていくのですか?

途上国側へのインフラ整備需要は非常に大きいので、壮絶な奪い合いにはならないでしょう。

何よりG7側は、途上国を借金まみれにするような支援は避けるでしょうから。

一方、中国は一帯一路を通じて、先進国優位の経済構図をつくり変えるという挑戦を続ける形になりそうです。

中国の影響力拡大という覇権の道具ではなく、世界の公共財として一帯一路が役立つことを期待しています。

あわせてごらんください

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!中国「一帯一路」ってなに?【上】改訂版

2022年08月30日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!中国「一帯一路」【中】改訂版 起爆剤か?債務のワナか?

2022年09月06日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる習近平国家主席と中国(1)習近平氏ってどんな人?

2022年06月01日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!習近平国家主席と中国(2)なぜ権力を一手に?

2022年06月14日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!習近平国家主席と中国(3)「中国の夢」ってなに?

2022年06月28日