目指せ!時事問題マスター

1からわかる!中国「一帯一路」【中】改訂版 起爆剤か?債務のワナか?

2022年09月06日

(聞き手:伊藤七海 井山大我)

中国が提唱する巨大経済圏構想「一帯一路」。欧米諸国や日本を中心に抱いていたさまざまな疑念が、実際の形となって現れはじめています。「債務のワナってなに?」「覇権って?」。元NHK解説委員の加藤青延さんに詳しく聞きました。

(2019年10月に公開した記事の一部を加筆・修正して情報を更新しました)

莫大な“チャイナ・マネー”

莫大な“チャイナ・マネー”

学生

井山

鉄道や港など、一帯一路に関係するインフラ整備への中国の投資額は、どのくらいの規模なんですか?

中国政府の発表では、2013年から2020年までの中国企業の直接の投資額は1398億5千万ドル、日本円にして16兆円余り。すごい額になってますね。

加藤

元解説委員

しかも、港とか鉄道だけじゃなくて、電力や通信インフラなども整備しています。高速・大容量の通信規格「5G」は、みんなも知っていますよね。

5Gの技術で、中国が世界をリードしつつあるというニュースを読んだことがあります。

この新しい高速通信の規格を、中国がアジアやアフリカに浸透させようとしているんです。

加藤青延 元解説委員(現 武蔵野大学特任教授)

1978年にNHK入局後、香港支局長、中国総局長、解説委員などを歴任し、中国の取材を長年続けてきました。NHK退職後は、中国を含む国際関係論や国際政治学などの講義をしています。

学生

伊藤

これだけの投資ができるっていうことは、中国はお金持ちなんですか?

そう。実はね、中国は、アメリカやヨーロッパにたくさんものを売ったので、ものすごいお金をためたんです。一番多いときは4兆ドルぐらい、今ちょっと減ったけど。

ものすごい金額ですね。アメリカと中国の貿易摩擦の問題にも関係していますか?

そう、アメリカは、バランスがよくないと言っているわけだよね。ただ、この貿易赤字の問題は、今に始まった話ではないんです。

このグラフを見ると、2003年ぐらいから赤字がぐーんと増えていますよね。アメリカの対中国貿易赤字は、ずっとすごく大きかった。

アメリカが赤字ということは、中国は黒字で、すごくもうかったってことですね。

そのとおり。そのお金で、中国は一帯一路の沿線国で、ばく大なインフラ投資を行うことができる。

“債務のワナ”

“債務のワナ”

ばく大なお金を持つ中国と、インフラを整備して欲しいという開発途上国の利害が一致したということですか?

そうですね。みんな自分の国を良くしたい、立派な近代的な国にしたいと思ってますよね。でもこれまでは、お金がないから港とか道路を十分に建設できなかった。

だからこそ中国が、一帯一路構想を進めるために、インフラに投資してくれるのは魅力的なんです。

そう思うのが普通ですよね。

ところが、実はインフラ整備のために、中国から借りたお金を返せるのかってことまで、投資を受ける国はわからないんですよね。経験がないから。

そうすると、中国に対する借金が膨らんで、返済できなくなってしまうという問題が起こるわけです。これは「債務のワナ」と呼ばれているんです。

この一帯一路の沿線国をざっと見ると、いくつかの国が、すでに膨大な借金を抱えた状態に陥っているんです。

【『債務のワナ』が指摘される国】

アメリカの研究機関「CGD=世界開発センター」が、2018年3月に発表した調査報告書では、ラオス、モンゴル、パキスタンなどの8か国が、一帯一路に伴う債務問題に直面していると指摘している。

「債務のワナ」の代表例はあるんでしょうか。

よく言われてるのは、スリランカ。中国から融資を受けて、マヒンダ・ラジャパクサ大統領(当時)が自分の地元にハンバントタ港という大きな港を建設したんです。

スリランカは、港を利用する船から得る使用料で借金を返そうと思ってたけど、地理的に不便なところに造ったので利用が伸びず、投資資金を十分に回収できなかった。

なるほど。そうなると借金が返せないですよね。

それで結局、2017年に、「しょうがないから、借金を返さない代わりに中国に全面的に港をお貸しします」ということで、99年間にわたって港の運営権を中国に引き渡してしまったんです。

中国のものになったということですか?

簡単に言えば、そういうことで、99年間は中国のものになったということ。

そして「債務のワナ」にはまった形となったスリランカは、さまざまな経済政策の失敗が重なったこともあり、深刻な財政危機に陥りました。

各地で抗議デモが起き、2022年5月には大統領から首相に転じていたマヒンダ・ラジャパクサ氏が辞任。

マヒンダ・ラジャパクサ氏の支援で大統領に就いた弟のゴタバヤ・ラジャパクサ氏もその2か月後、国外に逃亡。逃亡先から電子メールで辞表を提出し、辞任しました。

問題の港の建設は、経済支援というよりは中国が安全保障上の権益のために行ったものと見られ、今後、インド洋で、中国海軍のプレゼンスが高まるという危機感が生まれています。

こういう中国のやり方が、アメリカを中心とする欧米諸国から非難されているんですね。「新植民地主義」なんていう強い言葉で批判されることもあるくらいです。

中国は最初から、そういう国を借金漬けにして自分たちの影響力を強くしようとしていたのか、それとも結果的にそうなったんですか?

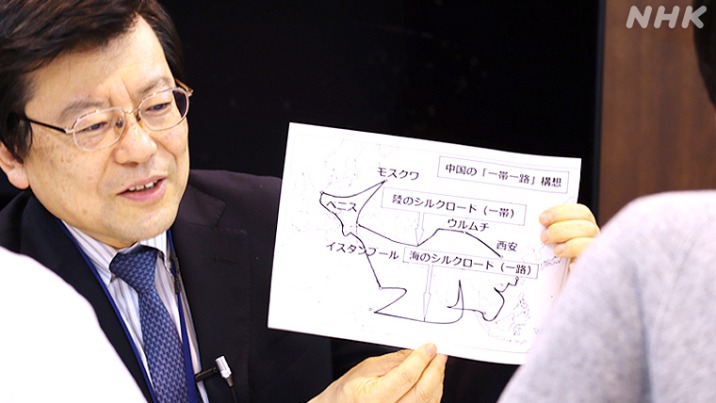

僕の見解ですが、中国は経済的な合理性よりも政治的な戦略性を優先してきたのではないかと思っています。この地図を見てください。

先ほどのスリランカのハンバントタ港のように、中国が運営権などを取得した港です。中国からヨーロッパに向かう海上交通路(シーレーン)の要衝を、見事に押さえていますよね。

矢印がヨーロッパに向いていますね。

それぞれの港の場所にも意味があるんですよ。例えば、契約を取り消すかどうかで最近問題になっているオーストラリアの港は、中国が99年間の運営権を取得していますが、ここにはアメリカ海兵隊が駐留しています。

パキスタンの港は、中東の原油を運ぶ船が行き交うペルシャ湾の入り口に位置していて、原油輸送の動きを監視できる重要な拠点だったりするんですね。

重要なところを戦略的に押さえているということですか。

そうですね。だから相手国のインフラ整備を助けてあげるというよりは、中国の政治的な戦略性が強く感じられるよね。

“真珠の首飾り”戦略

“真珠の首飾り”戦略

その中国の戦略性を警戒する象徴的なことばがあります。「真珠の首飾り」戦略って聞いたことないですか?

ないですね。

この地図で、インドを人の顔に例えると、中国が整備した港が、まるで首飾りのように海上航路でつながるんですね。インドからすれば、中国による包囲網に見える。

包囲網というのは?

中国は、この地図にあるインド洋の港に軍艦を寄港させているといわれているんです。

港の運営権を取得すれば、こういうこともできちゃうわけです。だからインドはすごく反発して、中国と対立してるわけ。

なるほど、中国の戦略性がわかってきた気がします。

こうした中国の行動に強い警戒感を抱いているのが、アメリカです。アメリカはインド洋のディエゴガルシア島というイギリス領の小さな島に巨大な軍事基地を確保しているんです。

ここがインド洋におけるアメリカの安全保障の拠点なんですね。過去の湾岸戦争とかイラク戦争の時には、ここから爆撃機が飛んでいったんです。

中国は、このディエゴガルシア島よりもインドに近い島国のモルディブにどんどん投資して、港を築こうとしているんです。ちなみにモルディブも「債務のワナ」が指摘されています。

ここでも中国とアメリカがぶつかっているわけですね。

相手国からも不満が出てきそうですが、どうなんでしょうか。

実は、すでに出ています。パキスタンでは、中国主導の開発に反対するグループが、現地の中国総領事館を襲撃する事件も起きています。

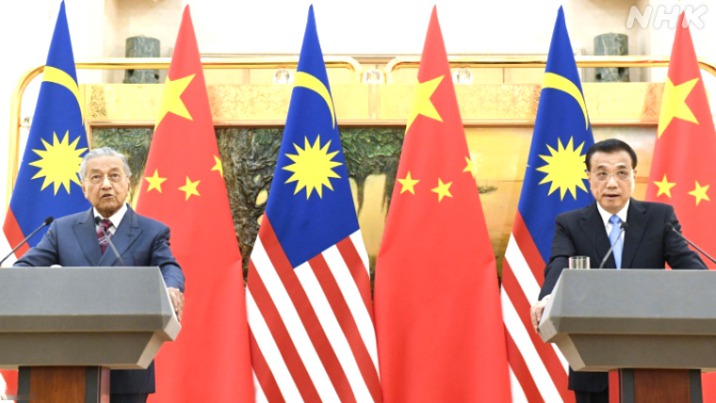

ほかにも、採算性の問題から、インドネシアの鉄道建設が中止になったり、マレーシアでも鉄道・パイプラインの建設計画の見直しが行われたりしている。

さきほど挙げた島国のモルディブでも、一帯一路構想への逆風も強まってる。

各方面から批判を受けて、中国は構想を見直したりしないんですか?

見直しを進めていることは間違いないと思います。

2019年4月、中国が開いた一帯一路のフォーラムでも、習近平国家主席が、「国際ルールに基づいて構想を進めると同時に、各国の法律を尊重し、財政上の持続可能性も確保していく」と述べています。

どういう意味があるんですか?

つまり、中国の巨額の融資で相手国の借金が深刻化してるという国際社会の懸念を、中国側も認識していますよというメッセージですね。中国は懸念を払拭しようとしてるわけです。

ここまで「一帯一路」構想の問題点や国際社会が抱く疑念ついて、話を聞いてきました。続く【下】では、米中対立の根源にもなっていると指摘される構想の変容とも取れる動きに迫ります。

あわせてごらんください

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!中国「一帯一路」ってなに?【上】改訂版

2022年08月30日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!中国「一帯一路」【下】構想が変容!?米中対立の根源に? 改訂版

2022年09月13日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる習近平国家主席と中国(1)習近平氏ってどんな人?

2022年06月01日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!習近平国家主席と中国(2)なぜ権力を一手に?

2022年06月14日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!習近平国家主席と中国(3)「中国の夢」ってなに?

2022年06月28日