目指せ!時事問題マスター

1からわかる!2024年問題(1)運輸・建設・医療の働き方改革で暮らしはどうなる?

2024年06月13日

(聞き手:西條千春 加治桜 西澤美咲)

最近、ニュースでもよく聞く「2024年問題」。荷物が届かない?工事が遅れる?私たちの暮らしを大きく変えてしまうかもしれない2024年問題。背景にはどんな課題があるのか、1から解説します。

そもそも「2024年問題」って何?

そもそも「2024年問題」って何?

学生

西澤

そもそも「2024年問題」ってどんな問題なんですか?

2024年4月から運輸・建設・医療の3業種で、働く人たちの時間外労働、つまり残業の上限規制が始まりました。

牛田

解説委員

この3業種では、労働時間が短くなると、社会への影響がとても大きいと懸念されているため、「2024年問題」と呼ばれるようになりました。

佐藤

解説委員

教えてくれるのは、牛田正史解説委員と佐藤庸介解説委員。

牛田解説委員は労働・医療などが専門。社会部の記者として厚生労働省を担当してから、過労死など長時間労働の問題を10年以上取材。

佐藤解説委員は地域経済や農林水産業などが専門。2024年問題は、建設業だけでなく、農産物や水産物の輸送が難しくなることを通じて、全国各地の経済に影響を及ぼすことがないか、動向に注目している。

荷物が届かない?バスがなくなる?病院は?

荷物が届かない?バスがなくなる?病院は?

学生

加治

3業種の残業が規制されると具体的にどんな影響が出ますか?

順番に見ていきましょう。

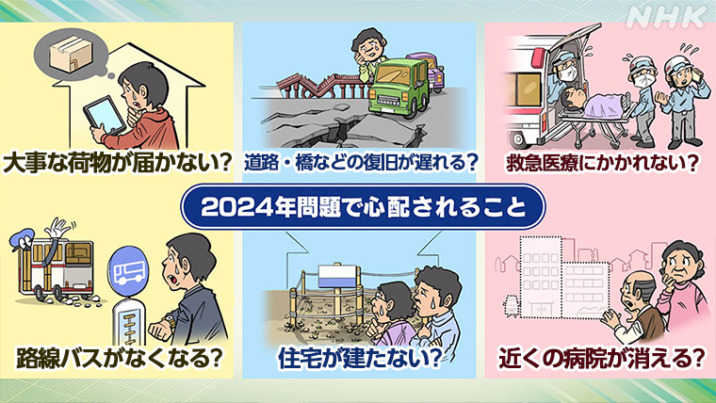

まず運輸では大事な荷物が届かないおそれがあります。荷物を運べる量が減ってしまうのです。

ある試算では、全体の14%、つまり7つの荷物のうち1つが運べなくなるおそれがあるとされています。

さらに、何も対策をしなければ、2030年度には全体の34%、3つに1つが運べなくなるおそれがあるというのです。

さらに私が深刻だと思うのは、バスの減便です。

バスの運転手も対象なんですか?

今回の規制は、自動車を運転する人が対象なので、バスやタクシーの運転手も含まれます。

全国の路線バスの約1割で減便や廃止の影響が出る可能性があるという調査結果もあります。

2024年4月には、横浜市営バスが2度にわたる減便に踏み切って大きなニュースとなりました。

路線の「廃止」も、人口が少ない地方だけではなく大阪でも起きているのです。

学生

西條

医療はどうでしょうか?

診療科によっては休診の時間帯が増えたり、緊急の患者に対応しきれず、遠く離れた別の病院まで搬送したりする事態が増えたりして、命に関わる問題が起きかねません。

家が建たなくなる?

家が建たなくなる?

建設の影響は、家が建てられないとか…ですか?

そうですね。工事の期間が長くなることや、それを短くしようとすると値段が上がるということですね。

東京23区では新築マンションの平均価格が2023年に初めて1億円を超えました。円安などによる資材高騰の影響もありますが、人件費の高騰も背景にあります。

残業規制が始まってさらにコストが上がると懸念されています。

また生活に欠かせないインフラへの影響も懸念されます。高度経済成長期につくった橋やトンネルは半世紀以上たち、修繕する必要があっても工事が追いつかないという問題です。

なぜ今、残業規制が必要?

なぜ今、残業規制が必要?

私たちの生活と密接に関わるところにこれだけ影響が出てしまうのに、なぜ残業を規制する必要があるんでしょうか?

これまでこの3業種では“無理をしてでも”長時間労働をして何とか支えてきた面がありました。

どうして、この3業種は、長時間労働が常態化してきたと思いますか?

人手が不足しているから…ですか?

それが大きな要因です。建設業界で働く人は、1997年には685万人でしたが、2023年には483万人に減っています。

運輸も同じで、ドライバーが少なくなっても、誰かが荷物を運ばなければいけませんよね。

運輸と建設では、労働時間の平均が全産業よりおよそ2割長くなっています。これはおおむね、毎日1時間~2時間ほど長く働いていることになります。

たしかに労働時間が長そうなイメージがあります。

医療取材をしていても、たとえば、地方の公立病院では、朝早くに出勤して、日中は治療に当たり、夜になったら当直に入り、翌朝からまた手術に当たる・・・そんな30時間、40時間以上働き続ける勤務医も、決して珍しくありませんでした。

倒れてしまいそうです…

医療で見ると、医師数は増えているものの、地域や診療科ごとでみると「偏在」が課題なんです。

たとえば地域では、東北や北海道など人口あたりの医師数が少ない地域がいくつもある。診療科別でも、産科や救急医療など、24時間体制が求められる所は、特に医師の数が足りていないという声が聞かれます。

どんな上限規制?

どんな上限規制?

こうした労働環境を放置できないとして、運輸・建設・医療の残業規制が始まったのが、2024年4月なんです。

具体的にどう規制されるんですか?

運輸と医療は960時間、建設は720時間、というのが、それぞれ年間の時間外労働、つまり残業の上限になりました。

違反した事業者には、労働基準法に基づいて、「6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

働き方改革の歴史

働き方改革の歴史

なぜ2024年から規制されることになったんですか?

実は他の業種では、残業の規制は、2019年に「働き方改革関連法」が施行された時から始まっているんです。

たしかに、私が中学、高校生だった頃から「働き方改革」という言葉を聞くようになりました。その改革が残業の規制ということですか?

そうです。長時間労働の規制は働き方改革の大きな柱でした。

当時の安倍政権が打ち出した経済政策の中でも、深刻化する少子化の背景には長時間労働もあるという問題意識がすごくあったんです。

どうしても仕事に時間が取られると、夫婦間で家事や育児の分担ができなかったり、主に女性に負担が偏ったりして、子どもをもうけるという選択をしにくくなるという問題意識のもと、働き方改革が進められました。

過労死の問題も深刻でした。

日本では、過労死、過労自殺で命を失った人が、労災認定された件数だけでも年間200人を超える時代が続いてきました。

こうした状況を背景に、「こんなに長時間働くと、働く人がもうもたない…」という機運が高まりました。

ただ、運輸・建設・医療では、先ほど触れたように長時間労働がとても深刻だったため、上限規制が急に始まると影響が大きいとして、5年間の猶予が与えられ、2024年4月スタートとなったのです。

猶予の「5年間」で対策進んだ?

猶予の「5年間」で対策進んだ?

その猶予期間で対策は進んだんですか?

運輸は「あまり進んでこなかった」と指摘されているし、取材していて私もそう思いますね。

医療も“偏在”の問題は解消されていないので、十分進んだとは言えないと感じます。

なぜ進まなかったんでしょうか?

「対応する余裕がなかった」というのが実情かもしれません。

運送会社って99%以上が中小企業なんですよ。事業者は6万社以上あって、競争がとても激しい業界なんです。

しかも荷主から仕事を受けた運送会社がさらに下請けの運送会社へ業務を委託していく「多重下請け構造」もよく見られます。

そんな中で、働き方改革を進めて「そんな無理な工程では受けられません」と言ったら、他社に仕事を奪われてしまうんですよね。

医療では新型コロナウイルスの感染拡大が大きな影響を与えました。

防護服で働く医療従事者の方たち、とても大変そうでしたよね。

働き方改革を進めているので患者を受け入れません、ってことにはならないですよね。

建設はどうですか?

国は「労働時間は一定程度削減できた」と自己採点しています。

国は公共工事を発注する際、工事の内容などを書いた書類で週休2日を前提にするなどの対応をとりました。慣習的には週1日しか休みがないことが多かったですからね。

週休2日が当たり前だと思っていました…。

民間の事業者にも機会ごとに注意喚起をして周知に力を入れました。ただ、民間対民間の工事では十分に進んできたとは言えません。

運輸と同じで、やはり発注側が強いという力関係があります。無理な工期を示されても頑張って受注し、長時間労働で対応してきたのが現状です。

長時間労働に頼った結果…

長時間労働に頼った結果…

お2人は長時間労働の経験はありますか?

大阪局で警察取材を担当していた20代の頃は“夜討ち朝駆け”と呼ばれる捜査関係者への突撃取材にあけくれていました。

報道の仕事はちょっと特殊で極端だったにしても、世の中全体にそういう風潮は多かったと思います。

当時、日本はGDP(国内総生産)が世界2位の経済大国でした。(中国、ドイツに抜かれ、2023年は4位。【名目・ドル換算】)

資源がなくても世界で競争力を持つためには、時間を投じて成果を出そうというのが基本姿勢。今、求められているような、時間内で効率的に成果を出すことを評価するという考え方はあまり感じられませんでした。

当たり前のように長時間労働を続けてきた結果、ほかのさまざまな要因も積み重なり、少子化も深刻化し、経済の成長力を損なう原因になったのだから、いかに、当時、長期的な視野を持てていなかったのか、と反省しなければなりませんよね。

働き方改革はこれからちゃんと進んでいくのでしょうか?

もうこのタイミングで進めなくてはならないと思います。これまでのように長時間労働をして何とか支えるということだと、業界自体がもたないし、人が離れてしまいますよね。

これから人手不足はより進みます。今のうちに長時間労働を是正して、若い人に魅力ある産業に変えていかないといけないと強く感じます。

ありがとうございました!

1からわかる!「2024年問題」。次回は、最新技術の活用や、企業の枠を超えた連携など、3業種で始まっている現場の対策や、この働き方改革の実現に私たち、消費者がどう関わっていくべきか考えます。

「2024年問題」については、こちらの解説番組でもご紹介しました。

撮影:正木魅優 編集:林久美子

あわせてごらんください

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!インフレ・デフレ そもそもなに?この先どうなる?

2024年04月25日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!パレスチナ・ガザ地区 かつての日常は?現状は?

2024年04月24日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!気候変動(2)“地球沸騰の時代 ”とは?どんな影響が?

2023年12月06日

-

-

人事が選ぶマストニュース

本田技研工業(ホンダ) 採用・人事担当者に聞く 車からエンジンが消える? SDVって? 自動車業界 100年に1度の変革期とは

2024年06月03日