目指せ!時事問題マスター

1からわかる!少子化問題(2)日本の対策は “too little, too late”?

2023年03月23日

(聞き手:黒田光太郎 佐藤巴南 堀祐理)

年々、深刻さを増す「少子化」。効果的な取り組みを進めてこられなかった背景には、ほかの政策を優先させ、対策が後回しになってきたことがあるようです。

“too little, too late”(少なすぎる・遅すぎる)とも言われる日本の少子化対策。これから打てる手はあるのか、長年取材を続けている山本解説委員に聞きました。

too little, too late?

too little, too late?

学生

黒田

少子化とよく聞きますが、日本はいつから対策に取り組んできているんですか。

実は30年前から対策を進めてきているんです。

山本

解説委員

学生

堀

それでも少子化に歯止めがかかっていない状況が続いてるんですか?

深刻な少子化の現状については「1からわかる!少子化問題(1)」で詳しく解説しています。

そうなんです。いまの日本の少子化対策は“too little, too late”と言われています。

教えてくれるのは山本恵子解説委員。1995年に記者としてNHKに入局。社会部などで20年以上、少子化問題の取材を続けている。現在は名古屋放送局のニュースデスクと解説委員(ジェンダー・男女共同参画担当)を兼務。中学生の娘の母。

学生

佐藤

少なすぎて、遅すぎる…?

そう。要するに、これまで少子化対策にかける予算が足りなかった。

そして政策を実行に移すのが遅すぎたということです。

日本では、1989年に1人の女性が何人の子どもを生むかを示した「出生率」が1.57を下回りました。

こうした状況を受けて、国も1994年に「エンゼルプラン」という少子化を解消するための計画を打ち出してはいたんです。

エンゼルプラン

1994年12月に国により策定された、今後10年間に子育て支援で取り組むべき基本的方向と重点施策を定めた計画。保育所の拡大、延長保育などの多様な保育サービスの充実などが進められた。

しかし予算がほとんど増えないが故、有効な対策が打ち出せないまま出生率は減り続けます。

そしてバブル崩壊後の2005年に過去最低の1.26まで落ち込みました。

どうして、予算が増えなかったのですか?

全体の予算が限られている中、高齢者向けの政策が優先されてきたことが背景の1つです。

実際にほかの先進国と比べてみても、日本が少子化対策にかけてきた予算って少ないんです。

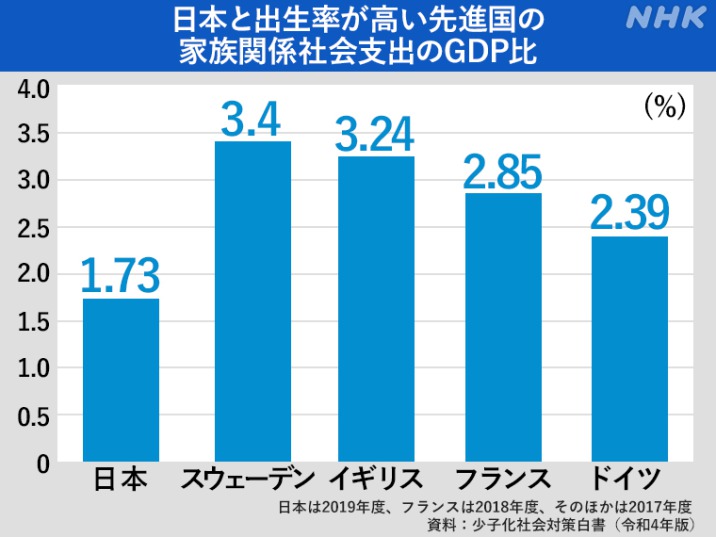

下の図は、各国の経済活動の状況を示すGDP(国内総生産)に対して、出産や子育てを支援する政策にどれぐらいの予算を使っているかの割合を示したものです。

スウェーデンやフランスなどは、子育てや教育に関する手当がとても手厚い。

フランスでは子どもが多い家庭ほど税金が優遇される制度がありますし、ドイツは子どもが教育期間中は25歳まで児童手当が給付されます。

一方、日本はこれらの国と比較して予算を確保できていない分、支援が薄く、個々の家庭に負担がかかってしまっているワケなんです。

そうだったんですね。

当然、政府も対策を進めていないというわけではなくて、消費税があがった2019年からは3歳から5歳までの幼児教育の無償化が始まっています。

やろうと思ったらできるんですよね。

だけど、先ほど説明したように財源に限りがある中で、やるべきことの優先順位をどうつけていくか、ということなんです。

支援のポイントは「安心」

支援のポイントは「安心」

政府が「次元の異なる少子化対策」を進めていくというニュースを見ますが、何が対策のポイントになってくるんでしょうか。

ポイントは「安心して子育てができる環境を作れるか」ということです。

具体的には「子どもを生んで育てられる支援」。そして「これから子どもを生む層に対する支援」です。

いま、多くの人たちが子どもを持つことについて経済的な不安を抱えています。

少子化が進む背景にある「経済的な不安」については、「1からわかる!少子化問題(1)」で詳しく解説しています。

経済的な不安から子どもを持ちたくても持てない、という人たちを減らしていかないと、少子化の根本的な解決にはなりません。

子育てって1年で終わるものではありませんよね。

はい。

だから、出産の一時金も大切だけど、安心して子どもを育てられると思える世の中にしないといけません。

児童手当の拡充だけでなく、大学を含めた教育の無償化などの議論が必要になってきます。

そして、これからの若い世代の収入を増やして雇用を安定させていくことも必要です。

待機児童の問題解消にいっそう力を入れて、子どもを生むと仕事を辞めざるをえないというような経済的な不利益をなくしていくことも欠かせません。

予算の使い道 見直せるか

予算の使い道 見直せるか

これだけやるべきことがあるのに、少子化対策がうまくいっているところってあるんですか?

そう多くはありませんが、日本でもうまくいっているケースはあります。

最近、わたしが取材した岡山県の奈義町もその1つです。

この町は、これまで約20年間にわたって少子化対策に取り組んできました。

その結果、2005年に1.41だった合計特殊出生率が2019年には2.95にまで上昇しました。

どんなことをやってきたんですか?

保育園などに通わずに子育てをしている世帯を対象に子どもの数に応じた支援金を支給したり、子どもの医療費を高校卒業まで無料にしたりする対策をとっています。

このほか、若い世代向けに割安の賃貸住宅の提供もしています。

どうしてそんなに手厚い支援ができるんですか?

まずは町の職員を減らしたり、議員定数を削減したりして予算を捻出したんです。

こうして、限られた予算の使い道を見直していくことで、若者や子育て世代向けの施策を充実させてきたんですね。

町全体の予算の使い方を見直したんですね。

そう。大事なポイントは子育て世代を支援することって、高齢者を始め、ほかの住民のためにもなるということです。

例えば、若者たちに通学でバスを使ってもらわないと、高齢者の足にもなっているバスが町からなくなっちゃう可能性もあるわけですね。

子育て支援をすることは、町の高齢者が元気に安心して住めることにもつながるということなんです。

では、奈義町の取り組みを見本にすれば、少子化は解決していくんでしょうか?

それがなかなか一筋縄ではいかないんですね。

子育て支援に重点を置くことは、ほかの施策に充てる予算が減ることになります。

ですので、その理解を住民からどう得ていくかという課題がでてきます。

奈義町のように人口の少ない場所であれば、比較的容易に住民の同意を得やすいということもあるかもしれません。

しかし、自治体の規模が大きくなればなるほど、少子化への危機感を感じるのが難しくなりますし、いろいろな価値観をもっている住民が増えていきますよね。

そうすると、自治体全体における合意形成へのハードルがどんどん高くなっていくわけです。

なるほど。やはりなかなか簡単にはいかないんですね・・・。

「自治体ガチャ」なんて言葉もありますけど、日本には約1800もの自治体があって、それぞれ人口規模も違えば、住んでいる人の年代も異なる。

だから、どうしたって財政事情が異なってくるわけです。

従って、個々の自治体だけで解決するのは難しい場合が多く、やはり国がもっと強いリーダーシップをもって、取り組んでいかなくてはならない問題なんだ思います。

1からわかる!少子化問題。次回は各国の成功事例から解決に向けたヒントについて考えていきます。

撮影:藤原こと子 編集:岡谷宏基

※少子化対策について、NHKの解説委員が詳しく解説する「ニュースなるほどゼミ」の番組ホームページはこちら。

あわせてごらんください

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!少子化問題(3)解決のヒントは“次元の異なるマインドチェンジ”?

2023年03月30日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!少子化問題(1)このままだと日本はどうなるの?

2023年03月02日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!年金制度(2)年金額は将来 減っていくの?

2022年11月17日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!年金制度(3)いつからもらい始めたらお得なの?

2022年11月24日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!円安・円高(1)歴史的な円安から円高方向に 為替の仕組みをおさらいしよう

2022年12月21日

-

-

就活ニュース

DeNA会長 南場智子さんに聞く 横浜DeNAベイスターズの運営から見る「チームづくり」の秘けつ

2022年12月28日

-

-

先輩のニュース活用術

教えて先輩! AIスペシャリスト 野口竜司さん【前編】 AIを「使う」のが当たり前に? 求められる”文系AI人材”とは

2023年02月17日

-

-

就活ニュース

ヤフー社長→東京都副知事 宮坂学さん ”異世界”で発揮したリーダーシップ

2022年11月11日