アナウンサーとして分かりやすく伝えているつもりでも、置き去りにしてきた人たちがいるのではないかー。選挙の情報が「分かりにくい」という知的障害のある人たちに気づかされた経験を前編で紹介しました。

なぜ知的障害のある人たちへの「情報保障」は進んでこなかったのか。誰もが安心して情報を得られるために、メディアや私たちには何が求められているのでしょうか。

知的障害のある人や日本語の理解に難しさのある人に分かりやすい表現を研究している、立正大学准教授の打浪文子さんに聞きました。

(聞き手:「ハートネットTV」キャスター 中野淳)

打浪文子(うちなみ・あやこ)さん:立正大学社会福祉学部准教授。専門は知的障害のある人の情報保障/コミュニケーション支援。一般社団法人スローコミュニケーション副代表。主な著書に『知的障害のある人たちと「ことば」―「わかりやすさ」と情報保障・合理的配慮』

「知る」ことから遠ざけられてきた

中野アナ:

選挙のニュースをきっかけに、知的障害のある人たちに分かりやすい情報が届いていなかったことを痛感しました。知的障害のある人たちへの情報保障はなぜ進んでこなかったのでしょうか。

打浪さん:

まず「知的障害のある人たちには、分かりやすい情報が必要である」という社会の意識が、そもそもなかったからではないでしょうか。知的障害のある人たちは、ことばを理解できない、あるいは思考する能力を持たないとみなされがちですが、実際にはそうではありません。また「分かりやすい」=「思考力を奪うのでよくない」という考え方も、社会には根強く存在します。分かりやすさが必要な人たちがいるという事実が、社会的に可視化されていないのだと思います。

さらに知的障害のある人たちへの情報保障の「方法」が明確でないことも、一因かと思われます。視覚障害や聴覚障害のある人であれば、情報を点字や音声、あるいは手話や文字などに変換することで情報保障を行います。ところが知的障害のある人に何か大切な情報を伝えるとき、分かりやすい形にして伝えるのは、支援者の仕事や家族の役割だとされてきました。

「情報保障」と「支援」の切れ目が見えづらく、情報伝達において問題が生じても、それらは支援する側の問題とされてしまい、情報を発信する側が「分かりやすくすべきだ」という議論に発展しづらかったのではないかと考えます。

知的障害のある人たちが読みたいものを読むことや、自分に合ったかたちの情報にアクセスすることの重要性を指摘する動きが出てきたのは、1990年代後半に入ってからです。海外に比べても、他の障害のある人に比べても対応が遅れてきました。

中野アナ:

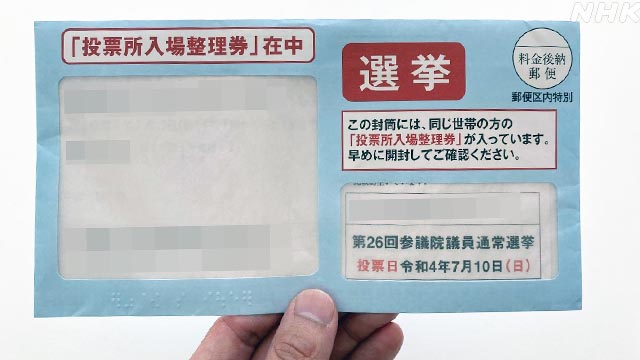

先日、参議院選挙に関する郵便物が自宅に届いたとき、ルビ(ふりがな)のない漢字ばかりの説明では、何のお知らせなのか分からない人もいるのではないかと思いました。

打浪さん:

知的障害のある人たちにはよく起きることだと思います。自分に届いた情報なのに分からないという状況がずっと続いた結果、興味を示さなくなったり、それは支援者が読むものだからと流したり、あるいはもうその前に親が開けていたり。そういう積み重ねが、彼らに無力感を生んでしまうところもあると思います。

打浪さんや当事者のみなさんへの聞き取りの様子

※「みんなの選挙」プロジェクトでは、知的障害のある人にニュースを分かりやすく伝えるため、打浪さんの活動に協力している当事者からもアドバイスをいただきました。

正しい日本語を使える「権威性」

中野アナ:

情報を発信する側が、相手がことばを理解できるということを前提に伝えていて、一部の受け手には届いていないことに気づけていないということでしょうか。

打浪さん:

情報が理解「できる」こと、コミュニケーションが「できる」ことが、日本の社会では前提に置かれがちです。言語理解やコミュニケーションに難しさを持つ人たちに対して、日本はことさら眼差しが厳しい社会ではないかと感じます。

知的障害のある人のコミュニケーションや言語的な表現は、合理的配慮の対象という前に、そもそも「うまく日本語ができない」=「劣っている」とみなされてしまいがちです。

知らず知らずのうちに、「正しい日本語を使える」ということが「権威性」や「優位性」を持ち、それができない人たちが常にはじかれている状態があるのです。

メディアを含め、情報を発信する側にいる人たちも、無意識のうちに優位に立ってしまっている側といえます。もちろん、一般的な分かりやすさや正確性などに気をつけて発信されていると思いますが、今のままでは届かない人たちに対して、自分たちの無意識の優位性をフォローができるのか、メディアは問われていると思います。

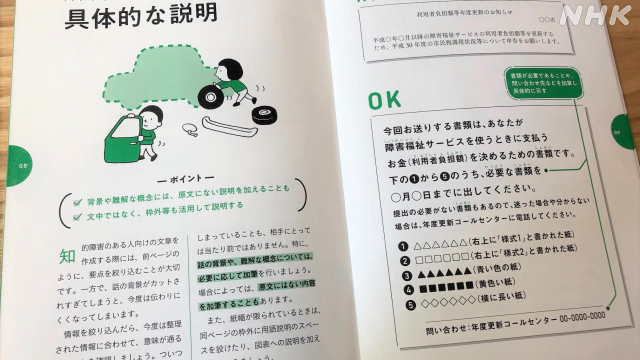

※打浪さんが活動する、知的障害のある人の情報保障に取り組む団体「一般社団法人 スローコミュニケーション」が作成した冊子。分かりやすく伝えるための13のポイントが文例とともに紹介されています。スローコミュニケーションのサイトはこちら(NHKのサイトを離れます)

分からないことを「分からない」と言える社会に

中野アナ:

「正しい日本語」はアナウンサーがまさに求められていることですが、それが「権威性」を持つ側面があるということに、はっとさせられました。権威性を自覚したうえで、情報発信にどう向き合えばいいのでしょうか。

打浪さん:

障害を生み出しているのは本人ではなく、本人を取り巻く社会環境にあるという「社会モデル」の考え方に立つことが大切です。情報が難しいこと自体が障害であり、自分たちが知りたいと思ったときに適切なアクセスや支援がないことが障害だと考えます。

こうした障害を取り除くために情報を分かりやすく提供することは、「合理的配慮」のひとつです。2016年から施行されている障害者差別解消法では、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、合理的配慮を行うことが求められています。

「分かりやすさ」の提供は特別なことではなく、当たり前に求めていけるように法的根拠も整備されています。分かりやすい情報を求めるのは「権利」であり、適切な情報や支援がないことは権利侵害になっているという意識を持つことが必要です。

権利を保障するために、「分からないことは分からないと言っていい」と伝えていくことも重要だと思います。知的障害のある人たちの中には、そもそも自分のことばで合理的配慮を自ら要求することが難しい人が多くいます。そうでなくても「分からない」ってなかなか言いづらいじゃないですか、私もですけど。

中野アナ:

私も言いづらいです(笑)

打浪さん:

ですが、高齢化などの社会の変化もあり、これからは世の中の多くの人が「できない」「わからない」を抱える時代に入っていくと思います。誰でもフランクに、分からないことは分からないって言い合える。何かができないことで、その人の価値を貶められることがない世の中になってほしい、そういう世の中を知的障害のある人たちと一緒に作りたいと思います。

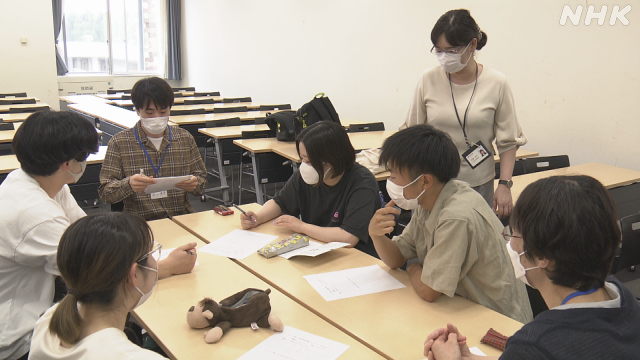

※打浪さんの講義では、学生たちが知的障害のある当事者に、直接意見を聞きます。「知的障害のある人たちと“わかりやすさ”“わかりにくさ”について一緒に議論することで、彼らの視点や、彼らの置かれている状況を想像できるようになります」(打浪さん)

障害の「社会モデル」や「合理的配慮」について詳しくはこちら

当事者の参加がメディアを変える

中野アナ:

私たちメディアも合理的配慮を求められていて、発信の仕方を変えることが障害を減らしていくのだと思います。どこまでかみ砕いて表現するか、どのコンテンツから始めればいいかなど課題も多いですが、今後、どんな情報提供の可能性があると思いますか。

打浪さん:

ICT(情報通信技術)を使った情報バリアフリーが進んでいます。ですが、知的障害のある人のなかには、スマートフォンやタブレットなどを使うこと自体が難しい人や、インターネットで自ら情報を入手することが苦手な人も多くいます。とくにインターネットは、自己判断能力やリテラシーが求められます。情報の検索でも、どんなキーワードを入れれば自分が望む情報を手に入れられるのかがわからなかったり、検索結果が分かりにくくて諦めてしまったりする当事者もいます。

「みんなの選挙」のような情報サイトも、知的障害のある人たちまで届く“分かりやすさ”になるためにはもっと工夫がいると思います。まずは当事者にアクセス方法を丁寧に知らせたり、サイトへのアクセスルート自体を分かりやすくしたりして、コンテンツにつなぐことが肝心です。そのうえで、今後も更新を続け、地方選挙なども含めて「このサイトにアクセスすれば、選挙に関する情報は何でも分かりやすく得られる!」というかたちになったらいいなと思います。そうなったとき、知的障害のある人たちだけでなく、そのサイトは誰にとっても活用しやすいのではないでしょうか。

中野アナ:

サイトにたどり着くまでの障害も取り除いていく必要がありますね。インターネットによる情報入手が苦手な人もいるなかで、テレビの可能性はどう考えますか。

打浪さん:

インターネットによる情報が増える一方で、知的障害のある人たちと接していると、実は紙媒体の書籍や新聞、そしてテレビ好きな人が多いと感じます。例えばテレビなら、インターネットと違ってボタン一つでつけられる操作の容易性や、日常生活における慣れって本当に大きいんですよね。

テレビでは聴覚障害のある人に手話ニュースがあるように、1日15分でも、週1回のダイジェストニュースでも、知的障害のある人たちが「これは自分たちのために作られたものだ」と感じられる番組があると、居場所のようになれるのではないかと思います。以前は、こども向けの週刊ニュースが知的障害のある人たちの間でよく視聴されていました。大人のための分かりやすい番組があってもいいのではないでしょうか。

メディアに期待したいことは、作り手側にも知的障害のある人たちを入れることです。当事者向けの情報を発信する際に、何が分かりやすいのか、何が分かりにくいのか、当事者の意見を聞くと認識のギャップが小さくなります。当事者が制作現場のチェッカーを担うのはもちろん、一緒に作っているという意識を互いに持つことで、発信する内容にも変化が生まれるでしょうし、当事者の社会参加の形も広がるのではないかと思います。

中野アナ:

情報の発信に当事者も関わり、参加できる場を作っていくことが大切ですね。「分かりやすさ」は双方の関係性のなかで生まれるということでしょうか。

打浪さん:

相手とコミュニケーションをとりたいと思った時、結果として生まれてくるのが「分かりやすさ」ではないかと、実践を通して感じます。「分かりやすさ」は、生きやすさだけでなく、生きる楽しさも生み出します。知的障害のある人はもちろん、言葉に難しさを抱える様々な人たちとともに、「分かりやすさ」を分かち合っていける社会にしていきたいと思っています。

~取材を終えて~

アナウンサーとして「分かりやすく」伝えるということは常々意識してきたことです。でも情報からこぼれ落ちる人たちがいて、発信側である私たちに「優位性」があるという自覚はありませんでした。知的障害のある人たちが不便なく情報を得て選挙に参加できるよう、今度はメディア側が歩み寄っていく番ではないでしょうか。その一歩が今回の「みんなの選挙」プロジェクト。選挙に限らず、誰にとっても分かりやすい、拠り所となるような情報発信や番組開発にチャレンジしていきたいです。