- トップ

- 即位の礼・大嘗祭をめぐる裁判

即位の礼・大嘗祭をめぐる裁判

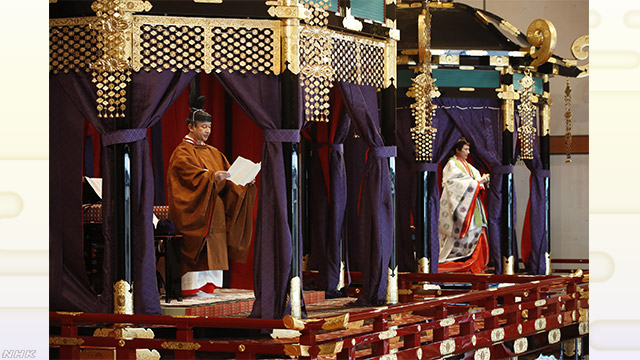

平成の「即位の礼」は戦後の新しい憲法のもとで初めて行われ、政教分離の原則との整合性について裁判で争われました。

このうち神奈川県の住民16人は県知事や県議会議長が「即位礼正殿(そくいれいせいでん)の儀」に公費を使って参列したのは政治と宗教の分離を定めた憲法に違反すると訴えました。

平成16年の判決で最高裁判所は「即位に祝意を表する目的で社会的な儀礼として参列したことはその目的や効果にかんがみ、憲法で禁止される宗教的活動にはあたらない」と指摘し、住民の敗訴が確定しました。

また全国各地から1000人余りが、即位の礼と大嘗祭に国費を使うのは憲法違反だと主張して、国に損害賠償などを求めましたが、平成7年、2審の大阪高等裁判所は、「原告の思想・良心の自由や信教の自由を侵害したとは評価できない」などとして訴えを退けました。

一方、この判決では「即位礼正殿の儀は宗教的な要素を払拭しておらず、憲法に違反するのではないかという疑いを一概に否定できない。天皇が主権者の代表である総理大臣を見下ろす位置でお言葉を発したことなど、国民を主権者とする憲法の趣旨にふさわしくないと思われる点がなお存在することも否定できない」とも指摘されています。

また「大嘗祭が神道儀式としての性格を有することは明白で、宮廷費をもって執行したことは国家神道を助長するような行為として憲法に違反するのではないかという疑いは一概には否定できない」とも指摘されています。

この判決は住民側が上告せず、確定しました。

今回の皇位継承をめぐっても、これまでに宗教関係者や大学教員など300人余りが即位の礼や大嘗祭に国費を使うのは憲法違反だと主張して、国に対し損害賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こすなどしていて、現在、審理が進められています。