彼女は、なぜ、再び武器を手にして戦うのだろうか。

「私は前線の塹壕の中で、あらゆる残酷なこと、そして、地獄を見ました」

こう語るのは、オレーナ・イワネンコさん。ロシアと戦うウクライナの兵士だ。

初めて出会ったとき、彼女は、戦場で負ったけがの治療中だった。

2022年2月24日のあの日までは、ごく普通の1人の女性だった。

その彼女は、戦場へと戻っていった。

(取材班:ヨーロッパ総局 渡辺信 / 国際部 香月隆之 / 映像センター 細沼智博 / 現地スタッフ:イーホル・ヘラシコ / ボロディミル・クラーマル)

出会いは突然。彼女は手を挙げた

ことし(2023年)7月25日、ウクライナの首都キーウ。

私たちは、国防省のプレスセンターにいた。前日にポーランドから12時間かけて到着したばかりだった。ロシアによる軍事侵攻以降、ウクライナへの航空便は、すべて運休しているため、隣国から陸路で入るしかない。

ポーランドとの国境からキーウへの幹線道路は、「チェルノーゼム(黒土地帯)」と呼ばれる肥沃な大地の先へどこまでも続いていた。大地は、ひまわりの黄色い花で覆われ、地平線で青空と接していた。その景色は、まるでウクライナの国旗を広げたようだった。

プレスセンターでは、ある会議が、報道に公開される形で開かれていた。戦場で精神的なダメージを受けた兵士たちの治療の課題や対策を話し合うためだ。会議には、国防省の担当者や専門家が集まっていた。

会議が1時間ほどで終わりにさしかかると、司会者が「報道の皆さんの質問を受け付ける」と案内した。すると、記者たちと同じ場所に座っていた女性が、さっと手を挙げた。軍のキャップをかぶり、カーキ色のシャツを着ている。

「私たち兵士は、戦場で傷を負います。戦場から帰ってきた時、さまざまな困難に直面することがありますが、それが普通のことであると、戦場に行く兵士に教えてほしい」

「現場の指揮官は、精神的にも強かったですが、人の心に手を差し伸べられる専門家ではありませんでした。だから、支援が必要です」

彼女の発言は、国防省や軍への批判のトーンを含んでいた。戦場での自らの経験を踏まえて、兵士への精神面での支援が不十分だと訴えたのだ。

これが、ウクライナ軍の女性兵士、オレーナ・イワネンコさんとの最初の出会いだった。

意思、自由、命、ウクライナのために

「兵士の生の声が聴けるかもしれない」

この日のニュース用にインタビューした後、ウクライナ人の同僚が、すかさず彼女から連絡先を聞き出した。翌日から、さっそくイワネンコさんとのやり取りが始まった。

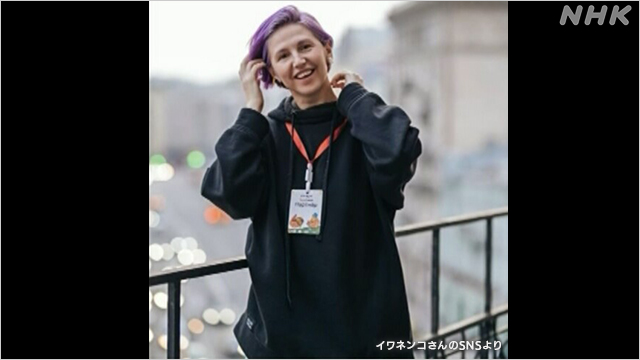

彼女は42歳で、ロシアの軍事侵攻が始まる前までは、飲食業界のコンサルタントの仕事をしていたという。

ロシア軍が攻め入ってからは、避難する人たちを支援するボランティア活動に従事した。

そして、去年12月、自ら志願して兵士になった。ウクライナでは、男性は原則、徴兵の対象だが、女性であるイワネンコさんは「祖国を守りたい」と自ら申し出たのだ。

ウクライナ軍兵士 イワネンコさん

「意思、自由、命、ウクライナのため。それしかありませんでした。だから、前線で戦おうと決意しました」

イワネンコさんは、精鋭とされる「第47独立機械化旅団」に配属となり、南部の激戦地、ザポリージャ州に派遣された。ロシアに占領された地域を奪還するため、ウクライナ軍の反転攻勢が行われている最前線だった。

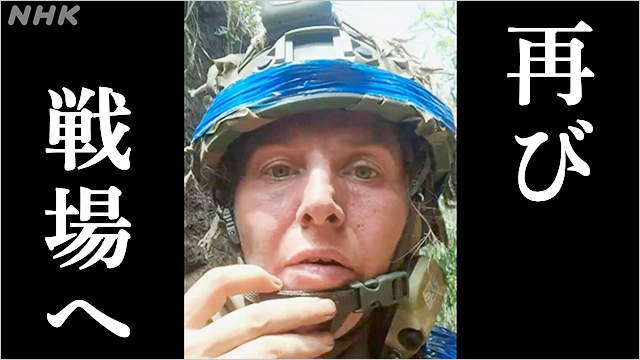

彼女が自分で撮影した1本の動画。人の肩幅ほどしかない狭い塹壕の中で、大きな機関銃が重そうに見える。ヘルメットや腕には青色のテープが巻きつけられている。これはウクライナ軍の目印だ。ロシア軍は赤色のテープを巻いている。お互いを識別するためのものだ。

塹壕に身を潜めるイワネンコさん。

その息づかいを打ち消すように、「ヒューーーーーン」という砲弾が飛んでくる音がすると、乾いた爆発音が続く。その衝撃に、彼女が表情をゆがめる様子も見て取れた。

死と隣り合わせー。そう、ここは戦場なのだ。

砲弾で負傷、彼女は叫んだ

射撃手として前線で戦っていたイワネンコさん。だが、ことし6月、ロシア軍の戦車からの砲弾が至近距離に着弾した。幸い命は取り留めたが、右足のふくらはぎに砲弾の破片が深く食い込むけがをした。

このとき、一緒に戦っていた仲間の兵士の多くが死亡。

彼女は、負傷して搬送されながらも、自らを撮影し続けていた。

自分が遭遇した状況を、なんとか現実として受け止めようと、必死にもがいているように見えた。

彼女は叫んでいた。

「覚えていて!戦争はまだ続いているの!」

相次ぐ仲間の死…どうすれば

私たちがプレスセンターでイワネンコさんと出会ったのは、彼女がけがの治療のため戦場を離れ、キーウに戻っていた時だった。彼女と初めて出会ってから2日後、私たちはキーウ市内の大きな公園で待ち合わせをした。イワネンコさんが、この公園で心理カウンセラーと会うことになっていたのだ。

カウンセラーの男性も兵士として前線に勤務した経験があった。2人は、公園にあるカフェのベンチに向かい合って腰掛けた。周囲に咲くムクゲの花が、直前まで降っていた雨で、みずみずしい。その色は、紫色に染めたイワネンコさんの髪と重なって見えた。

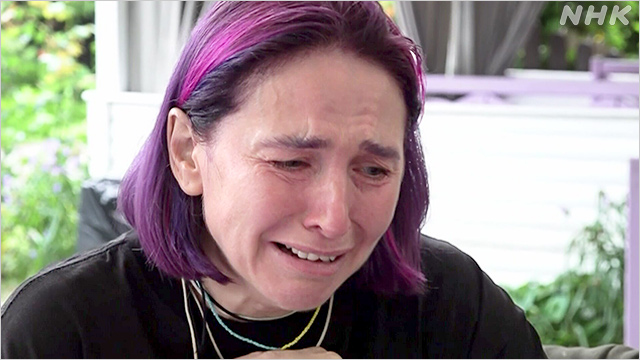

リラックスした雰囲気を作るためだろうか、カウンセラーは彼女にボールを手渡した。その表面をなでるようにして手応えを確かめるイワネンコさん。2人は会話を始めた。3分ほどが経過した時だった。イワネンコさんが、仲間の兵士が亡くなったと打ち明けた。

きょう、この場所に来る地下鉄に乗る直前に、SNSで知らされたという。そして、手にしたボールを両手で押しつぶすようにして、泣きだした。

「地下鉄に向かう時に、仲間の『アラスカ』(軍のコードネーム)が亡くなったというメッセージを受け取りました。彼のことは、笑顔でしか覚えていません」

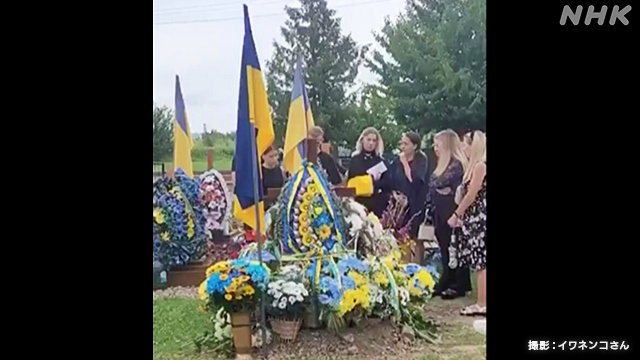

亡くなったのは41歳の男性兵士。前線での戦友だった。手足を切断されたあと、治療を受けていたという。

イワネンコさんは「こんな知らせに、どうやって慣れればいいのでしょうか。こんなことに慣れたくないです」と涙声で訴えた。負傷してキーウに戻ってからの2か月半ほどの間に、イワネンコさんは、3人の仲間の葬儀に立ち会っていた。

カウンセラーはイワネンコさんに「あなたは今、喪失に次ぐ喪失を経験しています。市民が暮らす環境に身を置くことが、そのつらさを、少しずつ和らげる機会になると思います」と、いまは穏やかな環境に身を置いた方がいいのではないかと助言した。

ここは自分がいるべき街ではない

しかし、それは、彼女にとって、そう簡単なことではなかった。

ロシアの軍事侵攻が続いているとはいえ、キーウでは多くの商店が営業し、日常生活が戻っているようにも見える。その「日常」が重荷になることがあると私たちに打ち明けた。

ある日、友人と偶然に入った飲食店で、客と店員が口論をしていた。その様子を見て、「なぜ、こんなささいなことで言い争っているのだろうか。戦場では、兵士は生きるか死ぬかの戦いを繰り広げているというのに」と感じてしまったというのだ。

そして、「自分たち兵士は、こんな人たちを守るために前線で命をかけているわけではない」という感情がわいてきたという。

「キーウは、もう自分がいるべき街ではない。戦場の仲間のもとに戻りたい」

キーウの「日常」に抱いた落胆に似た感情。そして、命の危険をかえりみず前線で戦う仲間たちの存在が、彼女を戦場へと駆り立てているように思えた。

彼女は決心していた。足のけがが治ったら、再び戦場に向かうことを。

つかの間の家族との時間

彼女が、私たちにふくらはぎの傷痕を見せてくれた。少し痛みが残るという。

医者が許可を出すはずはなかった。中途半端に治った状態で無理をすると、将来、足が不自由になるかもしれないと告げられたという。

傷口から取り出した砲弾の破片もあった。直撃した時は、どう感じたのか。

「痛みとともに、ただ『熱い』と感じました。穴は開きましたが、幸いにして、足そのものは無事でした」

そして、家族の話もしてくれた。実家は南部のオデーサ州にある。

つい最近、帰省して、実家で両親や妹たちと過ごしたという。

「1週間ほど両親たちと一緒でした。話して、楽しんで、家の手伝いをして、そして、よく笑いました。実家は温かったです」

つかの間の団らんだった。キーウに戻る日、両親は、反対はしなかった。

ただ、再び戦場に向かうという意志を曲げない娘を、怒ったような厳しい表情で送り出したという。

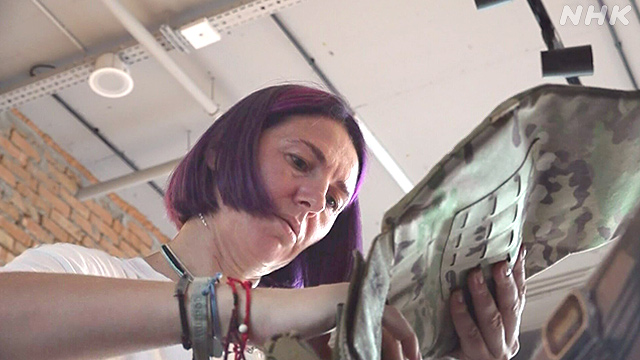

“命綱”防弾チョッキを自腹で購入

イワネンコさんは戦場に戻る準備を始めていた。買い物に同行させてもらった。新たに防弾チョッキなどの装備品を購入するのだという。それにしても、なぜ、自分で買わなければならないのだろうか。

「実際に戦闘を経験して、もっと防護に注意しなければと痛感しました。脇腹や首回りなど、防具の隙間から砲弾の破片が入ってくるからです」

彼女は、ウクライナ軍の支給品には粗悪な品質のものが多いと指摘した。ほとんどが男性用として作られているので、サイズが合わないこともあるのだという。

キーウ駅近くの専門店に着くと、イワネンコさんは、さっそく装備品の品定めを始めた。店員に何度も質問。軽くて頑丈なプロテクターにこだわっていた。戦場では、ちょっとした重さやサイズの違いが死活的に重要になるのだという。自らの命にかかわるだけに、真剣そのものだった。かかった費用は日本円で10万円を超えていた。

守るべき人、故郷がある

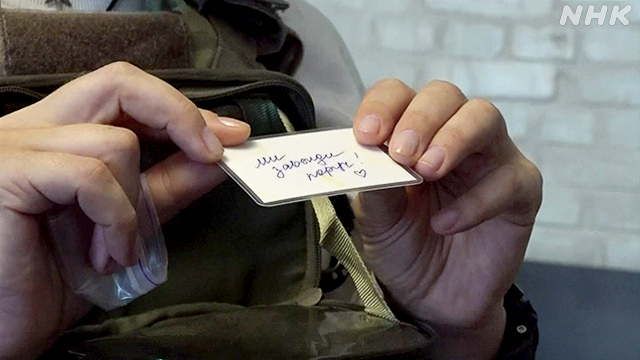

戦場に戻ろうというイワネンコさんが、心の支えにしているのは、友人たちの存在だった。

防弾チョッキの胸のポケットから、1枚の写真を大事そうに取り出した。裏にはメッセージが記されていた。

イワネンコさん

「この写真は、いつも私のそばにあります。いつも一緒です。“私たちは、いつもあなたのそばにいます”と書かれています。大好きな友人たちです。カリーナ、アレクサンドラ、カーチャ、そして私です」

友人たちを1人1人紹介してくれたイワネンコさん。この写真を見るたびに、自分には守るべき人や故郷があるという思いを強くするのだという。

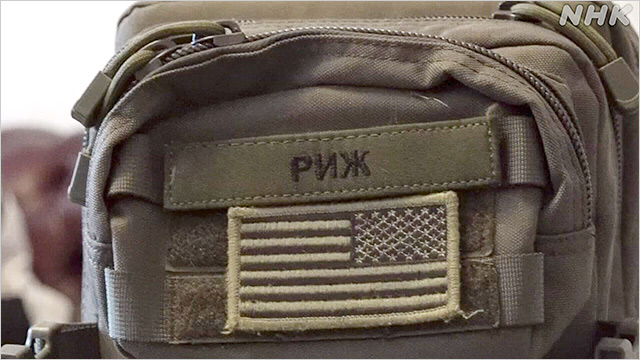

リュックサックにあったアメリカの影

この時、私たちは、イワネンコさんのリュックサックにアメリカ国旗のワッペンが付いていることに気づいた。ウクライナ軍の兵士なのに、なぜ、星条旗なのか。疑問を口にすると、彼女はこう答えた。

「軍に志願したあと、訓練を受けましたが、その時の教官がアメリカ人でした。ワッペンは、お守りとして彼がくれたものです。訓練は、ドイツ国内の基地で受けました。ポーランドまで陸路で出て、そこから飛行機で行きました」

星条旗は、この「戦争」のもうひとつの側面を象徴していた。欧米はロシアと戦うウクライナに武器や弾薬などを供与して支えている。ウクライナ軍の兵士に訓練を施していることも周知の事実だったが、イワネンコさんは、まさに、その当事者だったのだ。

なぜ、再び戦場に戻るのか

なぜ、そこまでして戦うのか。怖くないのだろうか。

「恐怖は常にあります。どんな人にも、私にも」

「私は2022年2月24日までは、自分の世界を生きてきました。ドンバスなど東部で起きていた紛争には関心がありませんでした。しかし、いまは、家、家族、自分自身、都市を守る。そして、ウクライナを守らなければならない時が来たのです」

「お守り」とともに戦場へ

彼女と会ってから、ちょうど1か月が過ぎたことし8月下旬。

私たちは後任の取材班と交代し、ふだん働いているパリと東京に、それぞれ戻ることになった。ウクライナ人の同僚に、イワネンコさんへの継続的な取材を託して、キーウを離れた。

そして1週間あまりたった9月4日。その同僚から、彼女がキーウを列車で出発したと連絡があった。

見送りの友人たちとの写真もあった。

さらに、同僚が「彼女が託してきた」というメッセージとともに、1枚の写真を送ってくれた。

彼女の左手首に巻いたひもに通した日本の5円玉硬貨が写っていた。それは、一緒に取材したカメラマンが、取材が終わって別れる時、「5円」と「ご縁」をかけて、お守りとしてプレゼントしたものだった。

友人たちの写真。星条旗のワッペン。そして、5円玉硬貨。

彼女は、たくさんの「お守り」を身につけて、戦場へと戻っていった。

“力のみが敵を追い出す”

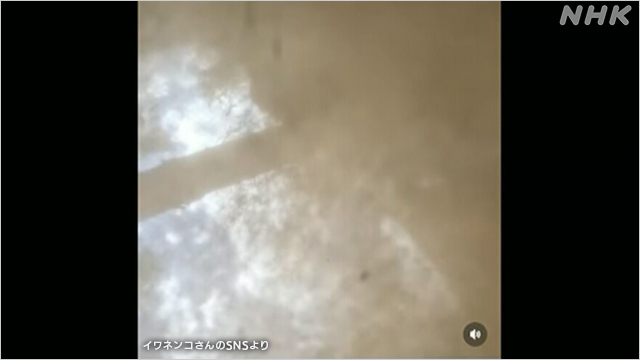

その数日後、新たな情報が入った。

前線に立つ彼女の至近距離に、またも砲弾が着弾したのだ。届いた映像には、土ぼこりが充満した塹壕の内部で、「やられた!やられた!」と叫ぶイワネンコさんの声。9月10日ごろの出来事だったらしい。

そのあと、イワネンコさんの無事が確認できた。当然のことではあるが、戦場は、常に危険と隣り合わせなのだ。「なぜ戦場に戻るのか」幾度となく問うた私たちに、彼女はこう話していた。

イワネンコさん

「前線の塹壕の中で、私は、あらゆる残酷なこと、そして、地獄を見ました。私は、そこで、敵は絶対にいなくなることはないと思い知りました」

「完全に打ち負かす必要があります。力によってのみ、敵を私たちの土地から追い出すことができるのです」

取材後記

「ハグする時は、左の胸をくっつけ合うのよ。お互いの鼓動が伝わるように」

取材中、彼女は私たち取材班の1人1人に、ハグのしかたについて、こう教えてくれた。

戦場の兵士たちがやっている方法で、人の心臓が胸の中心から左寄りにあるからだというのが、その理由だ。お互いの鼓動を感じ取ることで、「生きている」と確認するとともに、「生き残ること」を誓い合う挨拶でもあるという。

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は1年半以上も続き、またも冬の足音が聞こえてきた。イワネンコさんは、きょうも仲間たちとハグをして、心臓の鼓動を確かめ合うことができているだろうか。

仲間を失い、自らも傷つきながら、戦場に戻ったイワネンコさんの姿は、戦争は1人1人の兵士の命と引き換えでしか成り立たないという、重い現実を突きつけている。

国際ニュース

国際ニュース