※このページは2020年4月-5月に発出された「緊急事態宣言」に関する情報をまとめています。

緊急事態宣言は2020年3月13日に成立した新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく措置です。全国的かつ急速なまん延により、国民生活や経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合などに、総理大臣が宣言を行い、緊急的な措置を取る期間や区域を指定します。

対象地域の都道府県知事は、住民に対し、生活の維持に必要な場合を除いて、外出の自粛をはじめ、感染の防止に必要な協力を要請することができます。

また学校の休校や、百貨店や映画館など多くの人が集まる施設の使用制限などの要請や指示を行えるほか、特に必要がある場合は臨時の医療施設を整備するために、土地や建物を所有者の同意を得ずに使用できます。

さらに緊急の場合、運送事業者に対し、医薬品や医療機器の配送の要請や指示ができるほか、必要な場合は、医薬品などの収用を行えます。

安倍総理大臣は2020年4月7日に東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に緊急事態宣言を行い、4月16日に対象を全国に拡大しました。

このうち当初から宣言の対象とした7都府県に、北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京都の6道府県を加えた13の都道府県を、特に重点的に感染拡大防止の取り組みを進めていく必要があるとして、「特定警戒都道府県」と位置づけました。

そして、5月14日に北海道・東京・埼玉・千葉・神奈川・大阪・京都・兵庫の8つの都道府県を除く、39県で緊急事態宣言を解除することを決定しました。

5月21日には、大阪・京都・兵庫の3府県について、緊急事態宣言を解除することを決定しました。緊急事態宣言は、東京・神奈川・埼玉・千葉・北海道の5都道県で継続。

5月25日には首都圏1都3県と北海道の緊急事態宣言を解除。およそ1か月半ぶりに全国で解除されることになりました。

目次 ※ クリックすると各項目に移動 ※ タップすると各項目に移動

緊急事態宣言

解除や再宣言の判断基準は

3つの判断基準は

感染の状況

「直近1週間の新たな感染者数が10万人当たり0.5人程度以下」になることを目安とするとしています。

またこの目安とは別に「直近1週間の新たな感染者数が10万人当たり1人程度以下」の場合は、感染者数の減少傾向を確認したうえで、

◇感染者の集団=クラスター

◇院内感染

◇感染経路が分からない症例の発生状況も考慮して、総合的に判断するとしています。

医療提供体制

重症患者の数や病床の状況のほか、患者の急増に対応できる体制が確保されているかどうかを判断基準にするとしています。

監視体制

必要なPCR検査が遅滞なく行える体制が整備されているかどうかを判断基準にするとしています。

一方、解除したあと、感染が拡大して、再び宣言の対象にするか判断する際には、

▽直近の感染者の数

▽感染経路が不明な患者の割合などを踏まえて、総合的に判断するとしています。

宣言解除の地域も感染防止策の徹底など継続を

また、変更された「基本的対処方針」では、宣言が解除された地域でも、基本的な感染防止策の徹底などを継続する必要があるとして、取り組むべき具体策を示しています。

この中では人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いをはじめとした「新しい生活様式」の定着を求めています。

また不要不急の帰省や旅行など、宣言が解除されていない地域への移動は避けるように促しています。

さらにこれまでにクラスターが発生しているような場所や、「3つの密」のある場所への外出も避けるよう呼びかけるとともに、このような施設に対しては地域の感染状況などを踏まえて、必要な協力を依頼するとしています。

また全国的かつ大規模なイベントなどは、リスクへの対応が整わない場合は中止や延期など、慎重な対応を求めています。

一方、職場への出勤に関しては在宅勤務や時差出勤など、人との接触を減らす取り組みの継続を呼びかけています。

そのうえで、今後、感染状況などに変化があれば、各県がこれまでと同様、特別措置法に基づいた外出の自粛や休業の要請を行うことを検討するとしています。

そして、宣言が解除されない地域も含めた、今後の全般的な方針として、地域の感染状況や医療提供体制などを踏まえながら、各知事の判断で段階的に社会や経済の活動レベルを上げていくとしています。

そのうえで、将来、すべての都道府県で宣言が解除された場合も、「新しい生活様式」が定着するまで一定の移行期間を設けて、段階的に外出の自粛や休業要請などを解除していくとしています。

緊急事態宣言延長

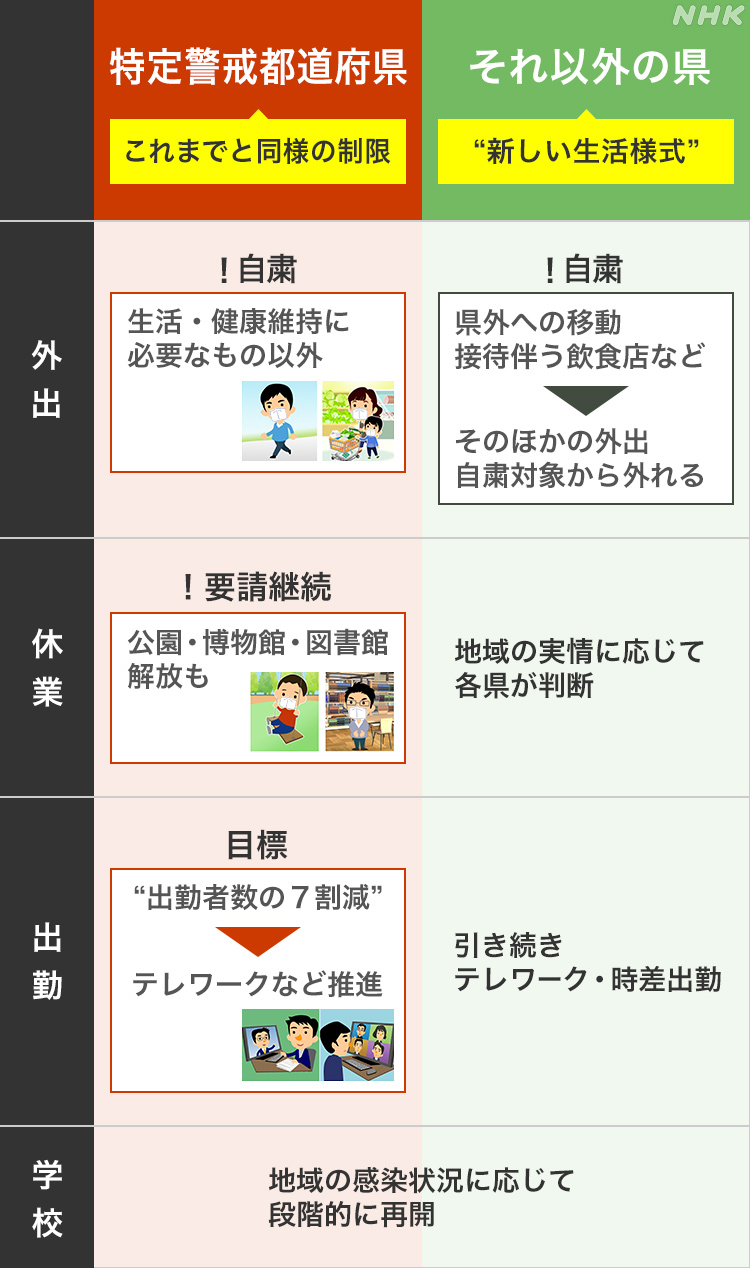

行動制限はどうなる

政府は5月4日、緊急事態宣言の対象地域を全国としたまま、5月31日まで延長することを決定しました。

最初に緊急事態宣言の対象となった東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県と、北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京都の6道府県の合わせて13の都道府県が「特定警戒都道府県」となっていますが、ここでは、これまでと同様の制限を求めています。

一方、それ以外の県では、「3つの密」を避け、手洗いや人と人の距離の確保といった基本的な対策の継続など「新しい生活様式」を徹底することを前提に、制限の一部を緩和する方針を打ち出しています。

外出

特定警戒都道府県では引き続き、生活や健康の維持のために必要なもの以外は自粛を要請し、「接触機会の8割削減」の目標を掲げています。

要請の対象外となる外出の例として、

▽医療機関への通院

▽食料・医薬品・生活必需品の買い出し

▽必要な職場への出勤

▽屋外での運動や散歩などが挙げられています。

一方、それ以外の34県でも、

▽不要不急の帰省や旅行をはじめとした県外への移動に加え、

▽繁華街の接待を伴う飲食店などこれまでにクラスターが発生した場所への外出は引き続き、自粛を促すとしています。

それ以外の外出は、自粛を促す対象とはしていません。

イベントなど

すべての都道府県で、

▽クラスターが発生するおそれがあるもの

▽「3つの密」がある集まりは引き続き、開催の自粛の要請などを行うとしていて、特に全国的かつ大規模なものは感染リスクへの対応が整わない場合は、中止や延期など、慎重な対応を求めるとしています。

一方で、特定警戒都道府県以外の34県では、比較的少人数のイベントなどは「感染防止策を講じたうえで、リスクの態様に十分留意し適切に対応する」としています。

休業要請など

特定警戒都道府県では引き続き、「感染の拡大につながるおそれのある施設の使用制限の要請などを行う」としています。その際は、「社会経済や住民の生活・健康などへの影響を留意し、各都道府県知事が適切に判断する」としています。

例として、博物館、美術館、図書館、屋外の公園などは感染防止策を取ることを前提に、開放することも考えられるとしています。

それ以外の34県では「感染拡大の防止や社会経済活動を維持する観点から、地域の実情に応じて各県が判断する」としています。そして、クラスターが多数発生している施設などは、使用制限の要請などを行うことを検討するよう求めています。また、クラスターの発生が見られない施設については、基本的な感染対策の徹底を強く働きかけるよう求めています。

そして事業者などには業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取り組みを求めています。

職場への出勤

特定警戒都道府県では引き続き、「出勤者数の7割削減」の目標を掲げて、テレワークやローテーション勤務などの強力な推進を求めています。

一方、それ以外の34県は、その目標の対象からは外したうえで、テレワークや時差出勤など人との接触を減らす取り組みは続けることを求めています。

学校

特定警戒都道府県とそれ以外の県で区別はせず、「地域の感染状況に応じて、感染予防に最大限配慮したうえで、段階的に学校教育活動を再開し、児童・生徒が学ぶことができる環境を作っていく」としています。

そして、これらの制限を行うにあたっては感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を図ることに留意する必要性を強調しています。

判断基準

今後、緊急事態宣言の対象地域を判断する際の基準が新たに示され、判断基準は大きく、「感染状況」と「医療提供体制」の2つに分けられます。

▼感染状況の判断基準

◇新たな感染者数などの水準

◇近隣都道府県の感染状況など

▼医療提供体制の判断基準

◇医師が必要と認めるPCR検査

◇院内感染の制御

◇救急医療などその他の一般医療への影響

◇医療機関の役割分担の明確化

◇患者の受け入れ先の調整機能

◇重症・重篤例の診療体制

◇病床の稼働状況や動向を迅速に把握・共有できる体制

◇重症患者から軽症患者まで病状に応じた迅速な対応を可能にする医療提供体制など

緊急事態宣言

各地はどう判断

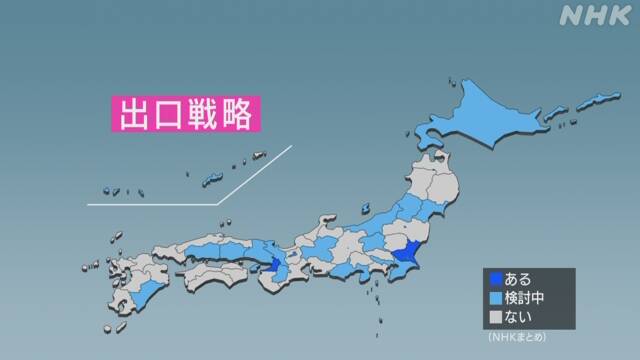

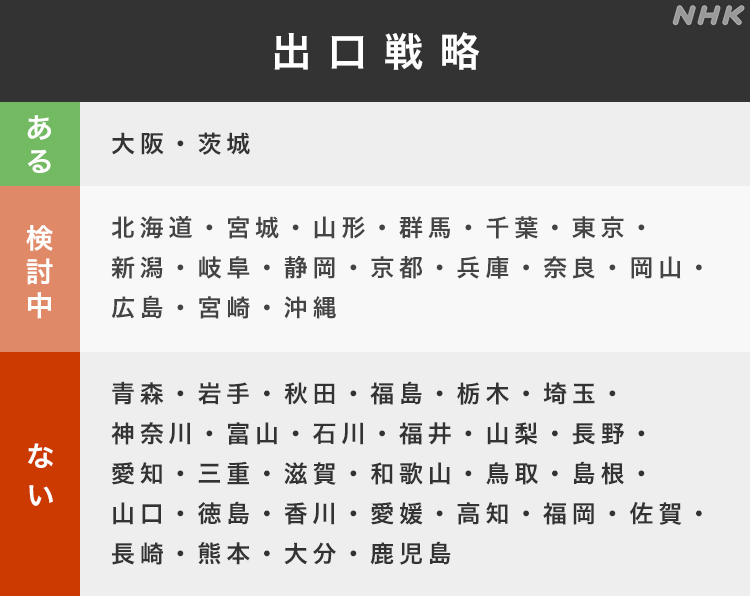

全国まとめ 都道府県の出口戦略(5月16日)

休業要請の解除など、いわゆる「出口戦略」について、NHKが各地の放送局を通じて各都道府県の対応をまとめたところ、これまでに、独自の出口戦略を表明したのは16の都道府県、検討しているのは5県です。

【表明】

北海道、茨城、群馬、東京、富山、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、福岡、沖縄

【検討中】

埼玉、千葉、神奈川、新潟、広島

【現段階で検討なし】

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、栃木、福井、山梨、三重、滋賀、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

5月11日 愛知県 休業要請など緩和判断基準発表

愛知県の大村知事は11日の記者会見で、人が集まる施設などへの休業要請や県民への外出や移動の自粛要請などを緩和するかどうかを判断する際に参考とする基準を発表しました。

それによりますと、一部の規制を検討する「注意」の基準としては、いずれも直近の1週間で、新たな感染者数が1日平均で10人、検査を受けた人のうち陽性者の割合が5%、入院患者数が平均150人という3つの数字を挙げています。

また、休業要請などのより強い措置を呼びかける「危険」の基準としては、新たな感染者数が20人、陽性者の割合が10%、入院患者数が250人としています。

大村知事は「愛知は2週間前から基準を大幅に下回る状況だ。現状からすれば経済活動や学校の再開に向けて準備をする段階になっている」と述べました。そして「今週半ば以降に、医療や経済、行政の関係者の意見を聞く場を設けて、経済活動や学校の再開への考えを判断したい。14日の政府の専門家会議も見たい」と述べ、この週の後半にも、休業要請などを緩和するかどうかを判断する考えを示しました。

新型コロナ 出口戦略 都道府県どう判断(5月8日)

休業要請の解除などに向けた、いわゆる「出口戦略」について、各都道府県はどのように判断しているのか、NHKが各地の放送局を通じてまとめました。

独自の出口戦略を明らかにしているのは大阪府と茨城県、検討中としているのは16の都道府県です。

このうち大阪府は、施設の再開などを判断するための府独自の基準を決定しました。感染経路がわからない患者数や重症患者を受け入れる病床の使用率など3つの指標のすべてを満たすことを条件としていて、5月15日に段階的な解除を判断する方針です。

茨城県は、7日、休業要請の解除などを4段階に分けて判断する県独自の指針を発表し、今後1週間程度、感染者数が抑制できれば、休業要請や外出自粛を段階的に緩和する方針を示しました。

また、検討中としている東京都では、小池知事が7日、「『出口戦略』と聞くだけで気が緩む方もいる一方、経済は厳しい状況で『今月31日まで持たないのではないか』と心配する方もいる。それらのことを全体的に勘案しながら進めていく」と述べました。

一方、福岡県の小川知事は、4日の臨時の記者会見で、国の緊急事態宣言について、「みんな一生懸命協力して我慢している。いつになったらそれが解除されるのか、休業が解かれるのか、出口戦略の考え方と根拠も政府に明確に示してもらいたい」と述べています。

5月7日 茨城県 経済活動再開へ“4段階”で判断 独自の指針

茨城県の大井川知事は5月7日、会見を開き「段階的に社会経済活動などを再開させる明確な指針がなければ、社会・経済機能が破綻しかねない」と述べ、病床の稼働率や、県内・都内の新たな感染者数などを指標として、ステージ1から4の4段階に分け、段階ごとに外出自粛や休業要請、休校の基準を定めた県独自の指針を明らかにしました。

「ステージ4」

都内での感染経路不明の感染者数が1日あたり100人以上、県内の病床稼働率が70%を超える、県内の感染者数が1日あたり10人を超えるなどの状況で、市中感染が起きて医療崩壊のリスクが高くなっていることが想定されるため、外出の自粛や幅広い施設に休業を要請するほか、学校は休校とします。

「ステージ3」

都内での感染経路不明の感染者数が1日あたり100人以下、県内の病床稼働率が70%以下など、感染が拡大している状況で、週末や夜間の外出の自粛を求めます。バー、カラオケボックス、劇場やスポーツクラブ、パチンコ店など24業種に休業を要請するほか、食事を提供する施設に営業時間短縮を要請します。学校の休校は継続します。

「ステージ2」

都内での感染経路不明の感染者数が1日あたり50人以下、県内の病床稼働率が45%以下など、感染がおおむね抑制できている状況とし、高齢者などの外出と東京など都市部への移動は自粛を求め、学校では給食と部活動が中止となります。バー、カラオケボックスなど10業種については引き続き休業を要請します。

「ステージ1」

都内での感染経路不明の感染者数が1日あたり10人以下、県内の病床稼働率が30%以下など、感染が抑制できている状態とされ、外出自粛や休業要請は行わないということです。

5月5日 大阪府 施設再開など判断の独自基準を決定

緊急事態宣言の延長を受けて、大阪府は新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、いわゆる「出口戦略」として施設の再開などを判断するための府独自の基準を決定しました。重症患者を受け入れる病床の使用率などを指標としていて、今月15日に段階的な解除を判断する方針です。

【自粛の要請などを段階的に解除するための基準】

以下の3つの指標すべてを7日間連続で満たすことが条件

- 1日あたりの感染経路がわからない患者数が10人未満であること。

- 新型コロナウイルスに感染しているかどうかを確認する検査を受けた人のうち陽性者の割合が7%未満であること。

- 重症の患者を受け入れる病床の使用率が60%未満であること

一方、いったん措置を緩和したあと、感染経路が分からない患者数が1週間あたりで前の週より1人でも多く増え、1日あたりでも5人から10人以上発生するほか、検査を受けた人のうち陽性者の割合が7%以上となった場合ただちに、自粛要請などの対策を段階的に実施。

5月4日 専門家会議会見 主なやり取り

今後、緊急事態宣言の解除に向けて数値の基準を作ることはあるか? そうした数値が出るとき、具体的にきょうの提言の中でも減少幅が「3月上中旬の水準に戻っていない」とか、先ほどの総理会見で「1日あたりの回復者を下回るレベルまで新規感染者を減らす」という言及があったが、こうしたことは数値的基準の参考になるか?

脇田座長

我々そういった分析を求められるので必要に応じて出していきます。ただ、それがどんな数字なのか申し上げることはない。

総理会見で出た1日あたりの回復者を下回るレベル、100人程度と発言があったが、この程度まで新規感染者を減らすと会見で発言が出たことについては専門家会議としてはどうとらえている?

脇田座長

そういったレベルまで新規感染者が減っていくことは重要。ただそれがただちに解除条件になるかは今後の分析必要だ。

尾身副座長

1つの指標だけで解除は絶対にやるべきではない。感染症対策で1つ指標は大きなトータルピクチャの一部を示しているに過ぎない。だからしたがっていろいろな指標を総合的に考える必要がある。それぞれの指標にある程度の数値的な目安がないと判断が恣意的、あるいは政治的になってしまう。ある程度目安が必要だがそれは算数のように49はよくて50はダメだとならない。さらにそういう定量的なことプラス、定性的な医療制度の問題とかを加味する。最終的にはいずれその時期が必ず来る。その時にはわれわれは政府に対して「こういうことだからどうでしょうか?」と数値のことも含めて示す必要がある。

5月1日 専門家会議会見 主なやり取り

行動制限を続けるか、緩和するかは新規感染者数が十分に抑えられていることを判断の基準とすると書かれているが、どの程度の数字、水準を満たせばいいのか、数値を今後示す予定はあるのか?

脇田座長

地域によってどの程度の新規感染者数まで下がる必要があるかはさまざまであろうと考えている。クラスター対策によって新規感染者、クラスターを十分にトレースして、そこから広げないような対策ができるような状況がまず非常に重要だというところ。それから院内感染、施設内感染を起こさないような状況に持っていくことが重要だと考えているので、数字が何人以下とお示しするのは難しいと考えている。

今後の見通しとして「徹底した抑え込み」を続け、ある程度落ち着いたら「新しい生活様式」の普及と継続で感染拡大を予防すると言ったが、例えばどのくらい感染者数が減ったら、あるいは医療機関にどのくらい空きができたら次のフェーズに入っていくという具体的な数値を示せないか?

尾身副座長

例えば「東京都では感染者数が何例」だとかはっきりしたことは言えない。われわれはいろんな要素を総合的に判断することが必要だと思っている。まずは感染者状況、PCR検査、医療の態勢、各地域の取り組みの状況など総合的に判断する。感染者が何人を切ったからと言って、医療の態勢が整っていなければ、ということもあるので、なかなか言えない。

都立駒込病院 感染症センター 今村センター長

病床に関してはも何床残せばいいということではなくて、北海道の例にもあるように最初の流行よりも次の流行の方が人数が多くなることもある。問題は急に自分たちの予想よりも増えたとしても迅速に、柔軟にその病床を広げられること。かつ病床数ではなくて、それが運用できるスタッフ、備品、その他、すべて含めて有効に使える有効病床数として急な増加にも対応できるということになってくる。質的評価も入るので病床数では難しい。