ヘリで全員脱出の集落「すぐにでも戻りたい」【被災地の声】

「道路が通れるようになったらしい」

待ち望んだ知らせは、1月末に届きました。

地震で孤立した輪島市の集落からヘリで脱出して2週間あまり。

市外で避難する区長たちが初めて戻ることになり、同行させてもらいました。

その時の集落の様子や今の願いについて、区長に聞きました。

待ち望んだ知らせは、1月末に届きました。

地震で孤立した輪島市の集落からヘリで脱出して2週間あまり。

市外で避難する区長たちが初めて戻ることになり、同行させてもらいました。

その時の集落の様子や今の願いについて、区長に聞きました。

被災地の状況について、こちらから情報をお寄せください

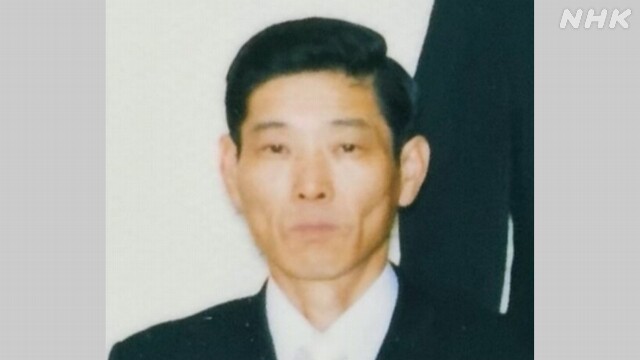

(以下は、輪島市上山町の住吉一好区長の話です)

1月1日 44人 農業ハウスで一夜を

大きな揺れに襲われたとき、私の自宅には親族8人が集まっていました。

とっさのことで、テーブルの下に伏せました。

揺れが収まると、みな走りました。建物も何もない、広場の方にです。そこには、集落の人たちが集まっていました。

とっさのことで、テーブルの下に伏せました。

揺れが収まると、みな走りました。建物も何もない、広場の方にです。そこには、集落の人たちが集まっていました。

集落にはふだんは20人ほどが暮らしていますが、正月に帰ってきた人たちや近隣の集落の人で、全部で44人になっていました。

夜になって冷え込みが強まる中、この人数がどこで過ごすか。

地区の人たちで協力し、小さな農業ハウスにブルーシートをかけて、薪ストーブを持ち込み暖を取りました。

車中泊をした人や、寝ずに過ごす人もいました。

夜になって冷え込みが強まる中、この人数がどこで過ごすか。

地区の人たちで協力し、小さな農業ハウスにブルーシートをかけて、薪ストーブを持ち込み暖を取りました。

車中泊をした人や、寝ずに過ごす人もいました。

~1月4日 道路寸断、通信途絶

それから3、4日は無我夢中でした。道路が寸断、集落は孤立状態にありました。

避難するにしても、近くに正規の避難所はなく、輪島の街の方へと行かねばなりません。とてもそれができるような状態ではありません。

幸いだったのは、正月で地域の人たちが食料を持ち寄れたこと。そして、飲み水は山の水を使うことができたことでした。

ただ、外部との通信は途絶えていました。市の防災担当にもつながらない。情報が入ってこずに不安でした。

避難するにしても、近くに正規の避難所はなく、輪島の街の方へと行かねばなりません。とてもそれができるような状態ではありません。

幸いだったのは、正月で地域の人たちが食料を持ち寄れたこと。そして、飲み水は山の水を使うことができたことでした。

ただ、外部との通信は途絶えていました。市の防災担当にもつながらない。情報が入ってこずに不安でした。

1月4日~ 崖をよじ登って“脱出”も

4日になって、自衛隊の人がやってきて、衛星電話を設置してくれました。それによって気分的にはだいぶ楽になりました。

しかし、道路状態は相変わらずで、他の地区では人が歩くことさえできなかったところもあるそうです。

この頃から帰省していた人で「どうしても外に出ていかねば」という人が出始めました。

上山町の方につながる道路は国交省の方々が修繕し、近くまでは来ておりました。あとちょっとという所でしたが、工事をしているときに山が崩れて、重機も巻き込まれて下の道路まで落ちかかったということです。

そのため、車が来られる道路まで行くには、20メートルくらいある崖をのぼらねばなりませんでした。

それでも早く出たいという人は、上からロープを下げて、ロープにつかまったところで下からお尻を押し上げていきました。それで10人くらいが、なんとか出ていきました。

しかし、道路状態は相変わらずで、他の地区では人が歩くことさえできなかったところもあるそうです。

この頃から帰省していた人で「どうしても外に出ていかねば」という人が出始めました。

上山町の方につながる道路は国交省の方々が修繕し、近くまでは来ておりました。あとちょっとという所でしたが、工事をしているときに山が崩れて、重機も巻き込まれて下の道路まで落ちかかったということです。

そのため、車が来られる道路まで行くには、20メートルくらいある崖をのぼらねばなりませんでした。

それでも早く出たいという人は、上からロープを下げて、ロープにつかまったところで下からお尻を押し上げていきました。それで10人くらいが、なんとか出ていきました。

~17日 残された人が次第に…

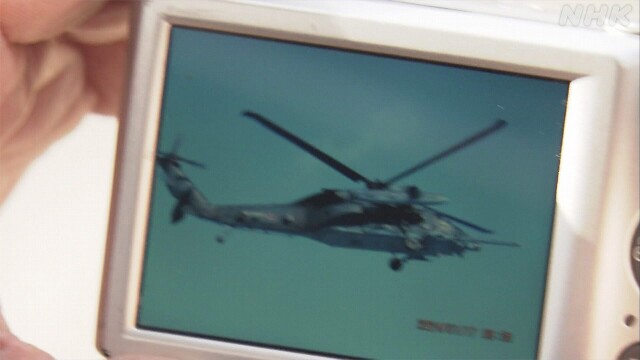

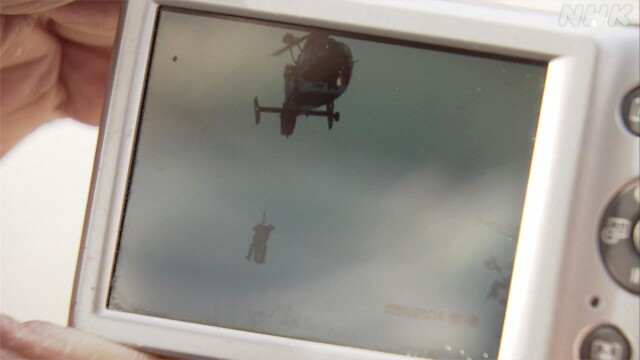

残った人たちは、自衛隊から搬送される支援物資を頼りにしばらく過ごしていましたが、電気も通信も途絶える中、かぜなどで体調を崩す人も出てきました。

「ヘリを要請できませんか」

市の防災対策課に連絡すると、2人、また2人と、搬送してもらえることになりました。最初の1人は、地震で胸を打ってけがをした人でした。

「ヘリを要請できませんか」

市の防災対策課に連絡すると、2人、また2人と、搬送してもらえることになりました。最初の1人は、地震で胸を打ってけがをした人でした。

少しでも早く、病気がちの人を搬送してほしい。

そう願いながらも、その日の天候によって「きょうはヘリは飛べません」と言われたこともありました。つらかったですね。

「元気出して」

「なんとかヘリが来る日まで頑張って」

家族から声をかけてもらうようお願いしました。

「早く夜が、明けないかなあ。明るくならないかなあ」

向こうにいるときは、そればっかり考えていました。

私が避難所に移ることができたのは、約2週間後の17日のことでした。

(ここまで住吉一好さんの話です)

そう願いながらも、その日の天候によって「きょうはヘリは飛べません」と言われたこともありました。つらかったですね。

「元気出して」

「なんとかヘリが来る日まで頑張って」

家族から声をかけてもらうようお願いしました。

「早く夜が、明けないかなあ。明るくならないかなあ」

向こうにいるときは、そればっかり考えていました。

私が避難所に移ることができたのは、約2週間後の17日のことでした。

(ここまで住吉一好さんの話です)

120キロ離れた先へ “疲れ”の色も

上山町では、ヘリで救助されたり、自力で下山したりして全員が避難しました。

住吉さんが避難した先は、地元から道路距離で120キロ離れた白山市の体育館でした。

ここは広域避難所にあたり、上山町を含めた孤立していた輪島市西保地区の人たちがまとまって避難しています。

住吉さんが避難した先は、地元から道路距離で120キロ離れた白山市の体育館でした。

ここは広域避難所にあたり、上山町を含めた孤立していた輪島市西保地区の人たちがまとまって避難しています。

住吉さんによると、避難所の環境は比較的良好だといいます。

・1人2m四方のスペースあり

・カーテンで区切られている

・ダンボールベッド

・食事はお弁当が配布

・近くの温泉が無料で利用可

・洗濯機も設置

・保健師の健康相談も

・1人2m四方のスペースあり

・カーテンで区切られている

・ダンボールベッド

・食事はお弁当が配布

・近くの温泉が無料で利用可

・洗濯機も設置

・保健師の健康相談も

住吉さん

「こっちに来たときですね、まず明るくてあったかいんですよね。あったかいのにほんとに安心というか、助かりました。ごはんもおいしいですし、助けられています」

「こっちに来たときですね、まず明るくてあったかいんですよね。あったかいのにほんとに安心というか、助かりました。ごはんもおいしいですし、助けられています」

ただ、地震から3週間ほどたったころ、避難所ではかぜや新型コロナ、感染性胃腸炎に感染する人も出たといいます。

「おそらく疲れがたまってきているのだろう」と住吉さん。

当初は避難所のロビーに人が集まって会話がありましたが、最近は出てくる人も減っているということです。

「おそらく疲れがたまってきているのだろう」と住吉さん。

当初は避難所のロビーに人が集まって会話がありましたが、最近は出てくる人も減っているということです。

わが家は、集落はどうなって…

住吉さんをはじめ、地区の人々がまず待ち望んでいたのは、道路の復旧でした。

「道路が通れるようになったらしい」という情報の連絡が来たのは、1月の末日。

その週末、住吉さんたちは車を借り、120キロ先へ向かいます。

私たちも同行させてもらうことにしました。

集落へつながる道は、地震で片側が落ちたり、段差があるなど厳しい状況でした。

「道路が通れるようになったらしい」という情報の連絡が来たのは、1月の末日。

その週末、住吉さんたちは車を借り、120キロ先へ向かいます。

私たちも同行させてもらうことにしました。

集落へつながる道は、地震で片側が落ちたり、段差があるなど厳しい状況でした。

その道をゆっくりと進んでいくと、「通行止め」の看板がありました。

通行止めの先には警察官がいて、呼び止められました。

確認すると、ここから先は地元の住民しか入れないということ。

住吉さんたちの車は入っていきましたが、私たちはここまでです。

しばらくして、先に戻ってきた住吉さんの息子の幸生さんに話を聞くことができました。

通行止めの先には警察官がいて、呼び止められました。

確認すると、ここから先は地元の住民しか入れないということ。

住吉さんたちの車は入っていきましたが、私たちはここまでです。

しばらくして、先に戻ってきた住吉さんの息子の幸生さんに話を聞くことができました。

幸生さん

「家は、修理しないととても住めない状態で、電気や通信は依然として途絶えたままです。今の状況では片づけに行くのも大変で、何も助けてあげられません。父は区長の立場もありますが、無理はしないでほしいです」

「家は、修理しないととても住めない状態で、電気や通信は依然として途絶えたままです。今の状況では片づけに行くのも大変で、何も助けてあげられません。父は区長の立場もありますが、無理はしないでほしいです」

住吉さんは自宅や集落の様子を見るとして、その晩は集落にとどまるということでした。

「見れば見るほど、情けない」

翌日、住吉さんは、軽トラックで待ち合わせ場所に現れました。

トラックから出てきてすぐに話を聞かせてくれました。

トラックから出てきてすぐに話を聞かせてくれました。

―大変な中お疲れ様でした。どうでしたか?

「当時、輪島市内の地震の被害はニュースでは見ましたけれども、実際の様子は地元の上山町しか見てないものですから、今回初めて輪島の街なかも見て、想像以上に大変な状況だと感じました」

ー集落に行くまではどうでした?

「きのうは天気がよかったから、そんなに怖いということはなかったですけど、雨が降ると土砂崩れか何かまた結構起きそうなそういうところがいっぱいありましたね」

―集落の様子はどうでした?

「誰もいないですから、静かですけれども。道路復旧する人と、きのうから携帯のパラボラアンテナを設置してやっていますので、やがて携帯電話も使えるかなという感じです。いつ頃つながりますかって聞きますけれども、まだもうしばらく我慢してくださいということでした」

自宅の様子についても、話を聞きました。

―おうちの様子見られて2週間ぶりでしたけれどもいかがでしたか?

「見れば見るほどね、ちょっと、うん…。情けないっていうかね」

ー「情けない」っていうのは?

「まぁね、皆さん同じでしょうけど、これから先のことを考えるとね、なかなか、うーん、なかなか大変だなとは思いますけどもね…」

ーひと月たちますけれども、今この状況をどう感じていますか?

「このような避難生活はしたことがないですから、まあ他の人もみんな同じですけれども、早く家に帰りたいなぁって気持ちばっかりですね。とにかく早く道路が復旧して、電気がついて、水が来るようになれば、すぐにでも帰りたい、そんな気持ちですね」

「少しだけ先が」

白山市の避難所に戻った住吉さんは、一緒に避難している人たちに、集落の様子を伝えたそうです。

すぐにでも帰りたいと話す人もいて「少しだけ先が見えてきた」と電話で教えてくれました。

避難している体育館から集落までは片道3時間以上かかりますが、今後もときどき集落に戻り、復旧の準備を進める予定です。

今回の地震では、離れた場所で避難生活を送りながら、帰れないふるさとを思う人たちがたくさんいます。

上山の集落については、今後も取材を続けていきます。

(能登半島地震取材班 藤島新也)

※住吉さんの取材は、NHKのニュースポストに寄せていただいた情報がきっかけでした。被災地の状況について、以下をクリックして情報をお寄せください。

すぐにでも帰りたいと話す人もいて「少しだけ先が見えてきた」と電話で教えてくれました。

避難している体育館から集落までは片道3時間以上かかりますが、今後もときどき集落に戻り、復旧の準備を進める予定です。

今回の地震では、離れた場所で避難生活を送りながら、帰れないふるさとを思う人たちがたくさんいます。

上山の集落については、今後も取材を続けていきます。

(能登半島地震取材班 藤島新也)

※住吉さんの取材は、NHKのニュースポストに寄せていただいた情報がきっかけでした。被災地の状況について、以下をクリックして情報をお寄せください。

ニュースポスト

避難生活で足りないものや体調面の悩み、生活再建への不安など、被災地の現状について情報をお寄せください。

被災された方や支援にあたる方々など、「被災地の声」をまとめた記事はこちらです。

孤立で救助来ず 自宅に「父ちゃん」呼び続け【被災地の声】

「いつもみたいに、笑顔で名前を呼んで欲しい」【被災地の声】

「やっぞ(やるよ)!能登町」元気が出るように【被災地の声】