酒税改正 ビールの値段が下がる?

10月から、お酒に関する税率が改正されます。これに伴い、ビールを含むビール系飲料の値段も変わります。いったいどう変わるのでしょうか?井村解説委員、教えて!

ビールなどの税率、そもそもいまどうなっているの?

ビール系飲料の税率について政府は、2020年から段階的に変更し、最も高いビールの税率を引き下げる一方、第3のビールを引き上げています。

現在は350ミリリットル換算で、ビールが70円、主な発泡酒(麦芽比率25%未満のもの)が46.99円、第3のビールが37.8円です。

10月の改正で税率はどう変わるの?

ビールが6.65円引き下げられ、63.35円に。

逆に第3のビールは9.19円引き上げられ、46.99円となります。

これにより、第3のビールの税率は、主な発泡酒と同じ税率になります。

さらに、3年後の2026年に、もう一段の改正があるんです。

最終的には、ビール系飲料の税率は350ミリリットル換算で、54.25円に一本化されることになります。

今回の改正では、第3のビールと主な発泡酒は、同じ税率になるんだね。

そうなんです。今回の税制改正に伴い、第3のビールは10月から、発泡酒の仲間として分類されることになります。

このため、これまで第3のビールとして販売していた商品でも、品目上は、今後は順次、「発泡酒」と表示されることになるそうです。

税率が変わることで、ビール系飲料の値段はどう変わるの?

缶ビールは値下げとなる一方、第3のビールは値上げされます。

ビール大手各社は、酒税改正の変更分を、できるだけ忠実に出荷価格に反映するとしていて、こうした変更は、販売価格にも反映される見通しです。

そもそも今回、なぜ税率が変わるの?

財務省は、酒税改正の理由について、次のように説明しています。

「類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から、税収中立の下、酒税改正を実施する」

つまりどういうこと?

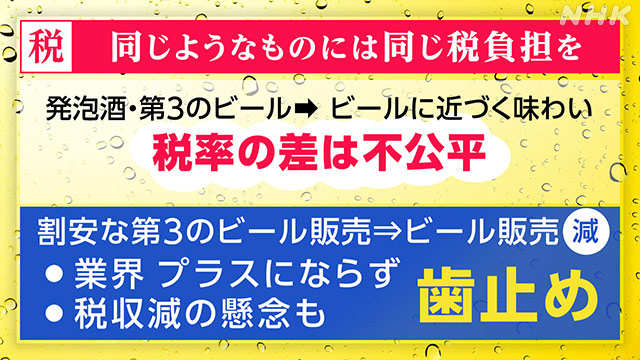

日本では、お酒などモノにかかる税について「同じようなものには同じ税を負担してもらう」という基本的な考え方があります。

ところが、ビール系飲料の場合、発泡酒も第3のビールも、昔と違って、今はかなりビールに近い味わいになってきて、ほぼビールと同じように飲まれています。

それなのに、税率に差があり、税負担が違うのは、この考え方に合わず公平ではないという訳です。

また、税率が低く割安な第3のビールがより多く売れる分、ビールの販売が減るのは、ビール業界にとっても決してプラスではなく、国の税収も減る懸念があるため、こうした状況に歯止めをかける狙いもある、というのです。

税率の差が縮まると、ビール系飲料の市場も変わってきそう。

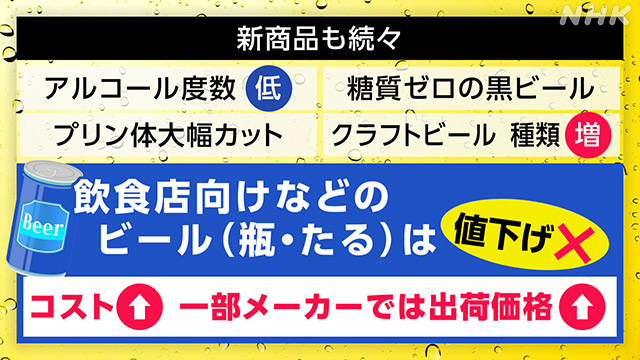

そうですね。これまで、税率が低い商品の開発競争でしのぎをけずってきた大手メーカーですが、今後は、ビールの需要が伸びると見込んで、新商品を相次いで投入します。

<来月以降、大手メーカーが投入する缶ビールの新商品>

▽一般的なビールよりもアルコール度数が低い、度数3.5%の商品(アサヒビール)

▽糖質ゼロの黒ビール(サントリー)

▽糖質とプリン体を大幅にカットしたビール(サッポロビール)

▽クラフトビールの種類増(キリンビール)

一方、第3のビールは、これまでよりも安さのメリットが薄くなる分、ブランドの淘汰が進むという見方が出ています。

ただ、注意したいのは、缶ビールは値下がりしても、飲食店向けなどのたるや瓶のビールは、値下げにならないということです。

えっ、ビールがすべて値下げになるわけではないの?

そうなんです。たるや瓶は、缶と違って、容器を回収して再び使う分、燃料費や物流費がかさみます。

今回の減税分を差し引いても、コストの上昇分を反映せざるをえないということで、一部のメーカーでは来月から出荷価格を引き上げるためなんです。

一方、今回の酒税改正では、ワインの税率は引き上げられる一方、日本酒は引き下げられます。

またチューハイなどの税率は据え置かれます。

お酒に対する価値観が多様化し、物価高も続くなか、今回の酒税改定で、消費者のお酒の買い方はどう変わるか。縮小傾向が続くビール系飲料の市場の行方とともに、注目されます。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)