中国 景気回復の勢い減速 背景と日本への影響は?

経営危機に陥っている中国の不動産大手、恒大グループが先週、アメリカの裁判所に連邦破産法の適用を申請するなど、中国経済の先行きに警戒感が広がっています。中国経済の現状はどうなっているの?井村解説委員、教えて!

中国経済の回復の勢いが減速しているといいますが、具体的にはどうなの?

景気の停滞感を示す指標が、このところ相次いでいます。

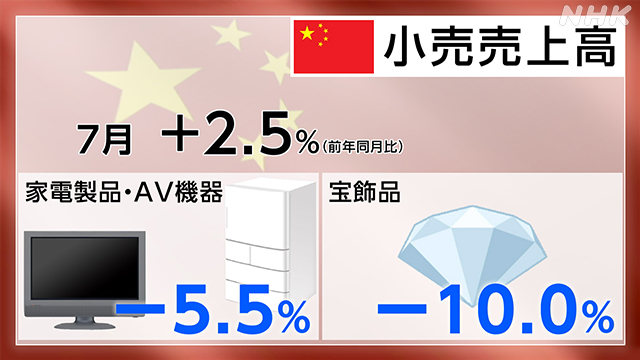

例えば個人消費です。

先月の小売業の売上高は、去年の同じ月に比べ2.5%の増加にとどまり、伸び率が前の月より縮小しました。家電製品や宝飾品などは、マイナスに落ち込みました。

また、先月の消費者物価指数は、去年の同じ月より0.3%下落し、2年5か月ぶりにマイナスに転じ、消費者の財布のひもの固さがあらわれた形です。

さらに失業率です。

特に若者が深刻で、6月分は16歳から24歳までが21.3%と過去最悪を更新。先月分は、当局がより正確に実態を反映するためなどとして、公表を停止してしまいました。

公表しないというのは、よほど数字が悪かったのかなと、感じてしまいますね。

でも、どうして中国の景気が減速しているの?

大きな要因が、長引く不動産市場の低迷です。

中国では不動産が、関連産業も含めるとGDPの4分の1ほどを占めるともいわれる、経済の牽引役です。

家の売れゆきや、不動産開発の進み具合が、家具や家電、建材などさまざまな分野に影響を与えるというわけです。

しかも、都市部の土地が国有化されている中国では、地方政府が土地の使用権をデベロッパーに売るという中国独自の仕組みがあり、この収入が、景気対策としてインフラ開発などを行うための主要な財源になっている事情もあります。

このため中国は、市況が悪化すると不動産の販売を促す政策を打ち出します。

一方で、住宅価格が急激に高騰する時には、不動産バブルや庶民の不満を防ぐため、購入抑制策など、いわばブレーキをかける政策を打ち出していて、3年前からは、不動産開発への規制強化といった、ブレーキがかかった状態が続いていました。

そのブレーキがききすぎて、景気が減速しているの?

ブレーキを踏んでいたさなかに、ゼロコロナ政策で、想像以上に景気が悪化し、人々の購買意欲が落ち込んだまま、なかなか上向かない状況に陥っているというわけです。

実際、中国の主な都市の新築住宅価格の指数は、先月は70都市のうち7割で前の月から下落し、不動産開発の投資額も、ことしは月を追うごとに、前の年からの減少率が大きくなっています。

中国の不動産大手「恒大グループ」をめぐる動きもありましたよね。

先週、日本円で50兆円近い巨額の負債を抱える恒大グループが、アメリカの裁判所に連邦破産法の適用を申請しました。

会社は「債務の再編のためで破産ではない」と主張していますが、経営危機に陥った2年前より負債総額は増えていて、さらには別の業界大手の経営不安も伝わるなど、先行きの不透明さが一段と募っています。

減速の要因はこのほかにも?

ゼロコロナ政策の中で経営の厳しさを増した中小などの企業の間で、雇用や賃上げに慎重になっていることや、コロナ禍を経験した消費者が、リスクに備え貯蓄を増やしていること、さらに、世界経済の減速懸念で輸出が振るわず、民間を中心に、企業の設備投資が伸び悩んでいることなどが、景気減速の要因になっているとも指摘されています。

そうした中国の景気の状況は、日本経済にも影響しているの?

はい。

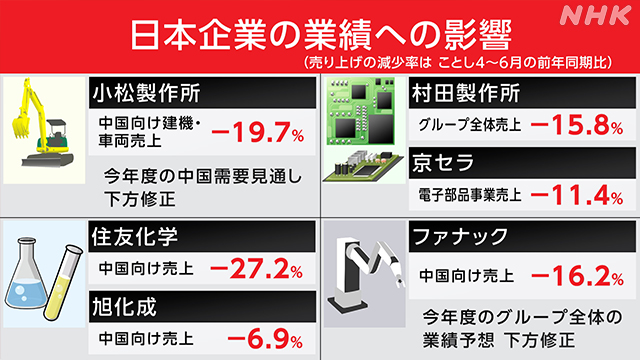

日本経済への影響も、企業業績を通じて、徐々に明らかになってきています。

こちらは、ことし6月までの決算発表を行った企業のうち、中国経済の影響を受けたと公表している主な企業になります。

例えば、建設機械や化学メーカーは、不動産市況の低迷を受けて、油圧ショベルや、家電製品などに使われる樹脂の材料などの販売が振るわなかったということです。

また、電子部品はスマートフォンなどの需要の低迷が影響したほか、工作機械は、設備投資の需要の回復が遅れていることなどが要因だとしています。

中国経済は今後、どうなるの?

中国当局も、消費を促そうと政策をピーアールし、中央銀行も21日、事実上の政策金利を引き下げる金融緩和策を発表していて、需要を掘り起こそうと対応してはいます。

ただ不動産をめぐっては、消費者の節約志向が広がる上、人口減少という新たな段階を迎えたことで、これまで通り需要が増える環境ではなくなり、市場の低迷が長引くとの見方もあります。

中国は日本の最大の輸出先であり、4億人の中間層がいるとされる巨大市場ですし、今月には、中国からの団体旅行が解禁され、観光面での期待も高まっています。

それだけに、一段と厳しさを増す中国経済の今後のかじ取りは、日本にとっても目が離せません。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)