日銀総裁ってどのように決まるの?どんな役割?(2月10日更新)

ことし4月8日で2期目の任期を終える日銀の黒田総裁。岸田総理大臣は、その後任に経済学者の植田和男氏を起用する意向を固め、与党幹部らに伝えました。世界の金融関係者も関心を寄せるこの人事。なぜこんなに注目されるのか。そもそも日銀総裁ってどんな役割を果たしているの?知っているようで意外と知られていない「日銀総裁」について解説します。

日銀と言えば「物価の番人」と習った記憶があるけど、そのトップである総裁はどんな役割を果たしているのですか?

総裁は、日本銀行法で日銀を代表して業務を「総理」するとされています。「総理」というのはとりまとめて管理するといった意味です。

中でも最も重要な役割は、物価の安定に向けた「金融政策のかじ取り」です。

日銀は、年に8回、「金融政策決定会合」という会議を開いて、世の中に出回るお金の量や金利の水準をどうコントロールするのか議論をしています。この会議の議長を務めるのが総裁です。

金融政策は総裁と2人の副総裁を含む9人の政策委員が多数決で決めます。もちろん意見の対立もあるし、総裁と副総裁の意見が異なるということもありました。

ただ、議長である総裁の提案が否決されたことは一度もないんです。

総裁の判断は重いんですね。毎回の記者会見も国内外のメディアが大勢集まり、注目されていますね。

そうですね。日銀の金融政策の動向は私たちの暮らしはもちろん、株価や円相場など金融市場にも大きな影響を与えます。

総裁のひと言がマーケットを大きく動かすこともあります。

このため市場関係者は日銀の次の一手を探ろうと、総裁の一言一句に神経をとがらせています。

逆に言えばちょっとしたニュアンスの変化でも投資家が過敏に反応することがあるということ。総裁にとって「市場との対話」、つまり市場関係者とうまくコミュニケーションをとることがとても大切なんです。

また、G7やG20の財務相・中央銀行総裁会議などの国際会議に出席して、各国の中央銀行の総裁らと国際金融情勢を議論することも日銀総裁の大きな役目です。

こうした国際会議の場で日本経済の状況や金融政策の考え方をしっかり伝える発信力も求められます。

その総裁を決めるのは日銀自身ではないんですね。

日銀総裁は国会の同意を得たうえで内閣が任命することになっています。

任期は5年で再任も可能です。日銀の独立性や中立性をふまえ、任期中は政府や国会の意向で解任されることはありません。

今の黒田総裁は2期目で、在任期間は、戦後復興期の1950年代に8年余り総裁を務め、日銀の「法王」とも呼ばれた一萬田尚登氏を超え、歴代最長となっています。

国会の同意がいるとのことでしたが、総裁はどういうプロセスで選ばれるのですか?

まず政府が国会に人事案を提示し、候補者は衆・参両院の議院運営委員会で行われる「所信聴取」で所信を表明し、質疑を受けます。その後、衆参両院の本会議で採決が行われ、同意されれば、候補者の総裁就任が正式に決まります。

総裁人事は衆議院の優越がなく、両院の同意を得る必要があるため、手続きは法律や予算より厳しくなっています。

2008年には、当時の福井俊彦総裁の後任として政府・与党が、財務次官経験者を総裁に昇格させる人事を国会に提出しましたが「財務省出身者はふさわしくない」として野党が反対し、参議院で同意が得られなかったことがあります。

日銀出身者と財務省出身者が交互に総裁になる「たすき掛け人事」なんて話も聞いたことがあります。

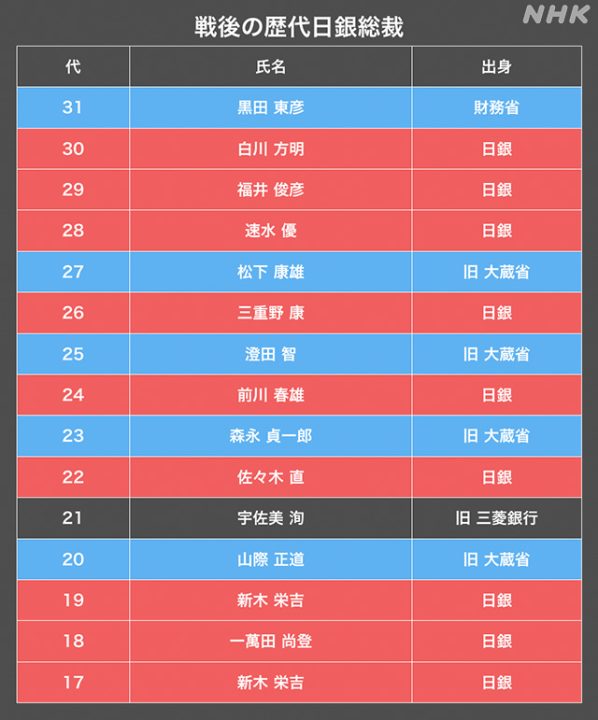

戦後に就任した日銀総裁14人のうち、13人は日銀と財務省・旧大蔵省の出身者で占められています。

なかでも1969年に就任した佐々木直氏から1998年就任の速水優氏までの7人は、日銀出身者と旧大蔵省の事務次官経験者が交互に就任し、いわゆる「たすき掛け人事」が30年以上続きました。

しかし、1998年の日銀法改正で日銀の政府からの独立性が重視されるようになり、速水氏の後は、福井俊彦氏、白川方明氏と、日銀出身者が速水氏を含めて3代続きました。

一方、白川氏の後任を決める2013年の人事では、政府が指名した今の黒田総裁が国会の同意を得て、旧大蔵省・財務省出身者としては15年ぶりに日銀総裁に就任しました。

岸田総理大臣は、経済学者の植田和男氏を起用する意向を固め、与党幹部らに伝えました。物価高などいろいろ難しい問題がありそうですが、後任の総裁が取り組む課題は何でしょうか?

まずは賃金の上昇を伴った形で物価が安定的に上昇する“経済の好循環”を作ることです。

日銀は2%の物価目標を掲げていますが、去年、エネルギー価格の高騰に、日銀の金融緩和を背景にした記録的な円安が重なって消費者物価指数の上昇率は日銀が望まない形で4%に達しています。

実質賃金もマイナスが続き暮らしに影響が広がっています。日銀は賃上げの動きを後押しするためにも金融緩和を続けて経済を下支えする姿勢を示していますが、日銀が目指す経済の好循環が実現するのかが焦点です。

また、異例の大規模緩和を10年近くにわたって続けたことで、市場の機能が低下し、副作用も目立つようになってきました。これをどう是正するかも大きな課題です。

黒田総裁のもとで、国債を大量に買い続けた結果、日銀による国債の保有残高は500兆円を超えています。国債の発行残高の半分を日銀が保有する異常事態で、国の財政規律が緩んでいるという批判が出ています。

“ひずみ”も見えてきたということですね。今の政策をこのまま続けても大丈夫なのでしょうか?

市場には、大量の国債の買い入れを続ける今の政策はいつまでも持続できないという見方も根強くあります。そして海外の投資家などの間では緩和策の修正観測がくすぶり続けています。

緩和策の修正を見越した投資家が国債を売って長期金利に上昇圧力がかかるなど日銀と市場の攻防も激しくなっています。

後任の総裁の人選によっては再びマーケットが大きく変動する可能性もあり、だからこそ世界の金融関係者はこの人事に関心を寄せているんです。

このように課題山積とも言える状況で新たな総裁を迎える日銀は難しいかじ取りを迫られることになります。

《日銀総裁人事をめぐるトピック》

▽2月10日 岸田総理大臣は、黒田総裁の後任に経済学者の植田和男氏を起用する意向を固め、与党幹部らに伝えた。また、副総裁には、前金融庁長官の氷見野良三氏と日銀理事の内田眞一氏を起用する意向を固めた。

▽2月6日 岸田総理大臣は、政府が副総裁の雨宮正佳氏に就任を打診したと一部で報じられたことについて、「観測気球を上げているのだろうなと想像しているが、それについて何か申し上げることはしない。私自身、しっかり検討を続けていきたい」と述べた。

▽1月22日 岸田総理大臣は、民放のBS番組で、日銀総裁人事について「まず人は変わる」と述べ、再任させずに交代させる考えを明らかに。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)