「N分N乗方式」って何?

長年の課題となっている日本の少子化問題。これに関連し、いま国会で議論されているのが、所得税の「N分N乗方式」導入の是非です。聞き慣れない制度ですが、これって一体どんな制度?財務省で税の取材を担当する横山太一記者、教えて!

「N分N乗方式」って初めて聞いたけど、そもそも何ですか?

所得税の課税方式の1つで、フランスで採用されています。

日本の所得税は個人に対して課税する制度ですが、N分N乗方式は“世帯単位で課税”するのが特徴です。

「N」って何を表しているんですか?

「N」というのは世帯の人数を表します。

世帯の所得を家族の人数で割って(=N分)税額を計算し、それに再び世帯の人数をかけることで(=N乗)納税額を算出する方法です。

う~ん、分からない・・・。

そうですよね。具体的に説明します。

例えば夫婦と子ども2人で、課税対象となる所得が600万円の場合で見てみましょう。

課税対象の所得は保険料などを差し引いた金額で、給料の額面を示す「年収」とは異なるので注意してください。

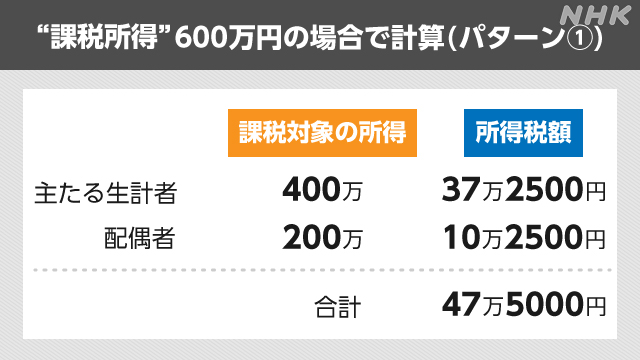

夫婦のうち1人の所得が400万円、配偶者が200万円の場合、今の日本の税制だと次のようになります。

これがN分N乗方式だと、どうなるんですか?

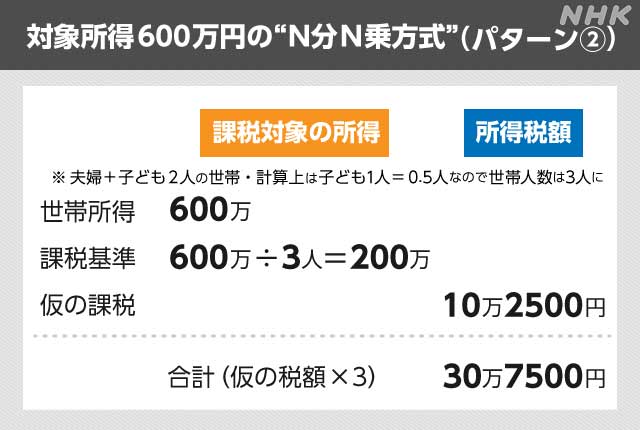

この制度を導入しているフランスでは、子どもは2人目まで0.5人、3人目以降は1人と数えます。

これにもとづいて計算してみます。

下の図も合わせて見てください。

まず課税単位は世帯となるので、対象の所得は600万円。

これを大人2人+子ども(0.5人)×2人=3人で割ると、1人あたり200万円。

“税率が今と同じ”と仮定すると200万円の納税額は10万2500円。

これに3をかけた30万7500円が世帯の納税額となります。

N分N乗方式のほうが、納税額が大幅に減っていますね。

そうですね。

N分N乗方式が導入された場合、控除の制度も変わるとみられ、1と2を単純に比較はできませんが、2の方が、納税額は16万7500円も少なくなります。

子どもが3人だとすると納税額は30万円となり、さらに負担は減ります。

夫婦のどちらかだけが働いている場合は、どうなるんですか。

納税額は変わってきます。

鈴木財務大臣は今月3日の記者会見で「『N分N乗方式』を導入した場合、世帯の所得に応じて課税される税率が平均化されるため、共働き世帯に比べて片働き世帯が有利になる」と指摘しています。

どうしてN分N乗方式だと、そんなに負担が減るの?

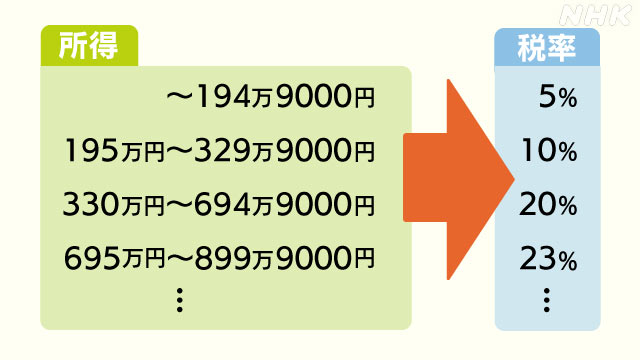

「累進課税」という制度が採られているからです。

今の日本の所得税率は以下のようになっています。

夫婦のどちらかの所得が400万円だと、20%の税率が課されます。

それが、子どもが2人いると、1人あたりの所得は200万円になりますから、課される税率は10%に下がります。

その分、税額が大きく減少することになるわけです。

これだけ税金が安くなるなら、子育て家庭には大きな支援になりそうです。

確かにそうですね。

この制度はフランスでは少子化対策を目的に1940年代に導入され、半世紀以上たった今も制度が続いています。

フランスは出生率が先進国の中でも特に高いことで知られています。

厚生労働省がまとめた2019年の諸外国の合計特殊出生率をみても、フランスは特に高く、日本と比べると0.5ポイントも離れています。

この出生率を支えている制度の1つとして、所得税のN分N乗方式があるとも言われていて、今注目が高まっているんです。

一方でN分N乗方式は、高所得者ほど負担が軽減されて格差の拡大につながるのではないか、という見方もありますね。

そうですね。

そうした側面もあります。

また、日本では納税者全体の6割に最低税率5%が適用されています。

こうした層はN分N乗が導入されても、税率は下がらないので恩恵は限定的だという指摘もあるんです。

また導入を検討するにあたっては、所得税の全体のあり方を議論することも欠かせないといいます。

一橋大学 佐藤主光教授

「『N分N乗方式』は、すぐに採用できる制度ではない。仮に所得税の税収を変えないということであれば、税率の見直しまで踏み込むことになる。さらに、家族のあり方が多様化するなかで課税単位となる『世帯』の定義も考えなければいけない。かなり時間をかけて議論する必要がある」

日本では少子化は20年以上、課題として指摘されながら、なかなか対策が進んできませんでした。

N分N乗方式が今、国会で議論となっているのも、与野党ともに少子化問題が待ったなしの課題だという認識が共有されているということかもしれません。

N分N乗方式の是非はともかくとして、日本の未来を左右する少子化問題について国会での論議が深まり、少しでも早く有効な対策が打ち出されることを期待したいと思います。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)