日銀の金融政策決定会合 注目点は?

日銀は今週17日と18日、金融政策を決める会合を開きます。日銀は12月に予想外の金融緩和策の修正に踏み切り、長期金利の変動幅の上限を引き上げました。金融引き締めや利上げではないという黒田総裁の説明とは裏腹に、金融市場では、事実上の金融引き締めだという受け止めが広がりました。日銀がさらに金融政策を修正するのではないか。こうした思惑から国債の売り圧力を強める市場。これに対抗して、連日、過去最大規模の国債の買い入れで金利を抑え込もうとする日銀。市場対日銀の攻防が激しさを増す中で、今回の日銀の会合には大きな注目が集まっています。

前回の会合の決定には驚きましたが、市場には、今回も政策修正があるのではないかという見方も出ているんですね。

そうですね。

最近の市場と日銀の激しい攻防がまさにそうした見方が強いことを物語っています。

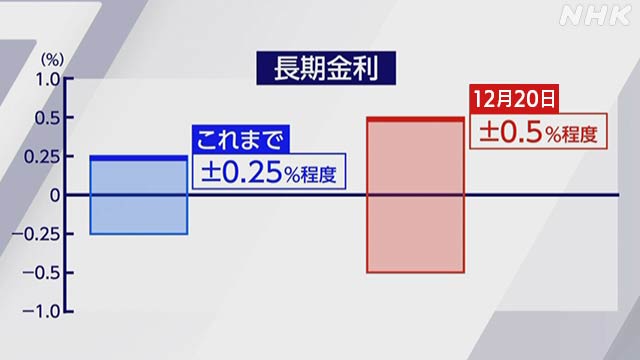

日銀は12月20日の会合で、金融緩和策を修正し、長期金利の変動幅の上限を0.25%程度から、0.5%程度へと引き上げました。

大量の国債の買い入れで、日銀が誘導目標を設定している10年ものの国債の利回りの水準が不自然に低くなるなど、市場の“ゆがみ”が無視できなくなり、これに対応して市場の機能を改善するため、というのがその理由でした。

ところが市場は日銀が金融政策を引き締め方向に転換したと受け止め、海外勢を中心に日本国債を売る動きが一気に強まったのです。

その結果、先週13日には10年ものの国債の利回りが一時、日銀が示す上限を上回る0.545%まで上昇するという事態に。

日銀がさらに金融緩和策を修正し、一段の金利の上昇を容認するのでは、という見方が出たためで、週明け16日も上限の0.5%を上回る水準をつけました。

市場とのコミュニケーションがうまくいかなかったということでしょうか。

そう言えると思います。

市場にとってはサプライズでしたが、眠っていた投資家の目を覚ましてしまったというところもあったかもしれません。

政策修正をきっかけに10年ものだけでなく、幅広い年限で長期金利の上昇圧力が高まり、イールドカーブと呼ばれる利回り曲線は上方にシフトしました。

しかし日銀が問題視した10年ものの国債の利回りの落ち込みは是正されず、ゆがみが残るという形になっています。

市場の動きを受けて、日銀は、金利の上昇を抑え込むため、このところ連日、過去最大規模の長期国債の買い入れを迫られています。

大量の国債を買って金利を抑え込むという異例の政策がどこまで続くのか。

市場では、政策の持続性を疑問視する声も出てきています。

こうした中で、日銀が先月に続いて何らかの動きを見せるのか。

あるいは金融政策はひとまず現状維持として様子を見るのか。

日銀がどう対応し、市場にどのようなメッセージを出すのかが最大の注目点となります。

今回の会合では今後の「物価の見通し」についても議論が交わされるのですね。

日銀は、今回の会合に合わせて最新の経済と物価の見通しを発表します。

このうち、新年度・2023年度と再来年度・2024年度の物価の見通しが注目されています。

現在、資源価格の高騰や円安は落ち着きを見せていますが、企業の間で価格転嫁の動きが続く中、去年11月の生鮮食品を除いた消費者物価指数は、前の年の同じ月と比べて3.7%の上昇と、40年11か月ぶりの高い水準となりました。

去年4月以降、8か月連続で日銀が掲げる2%の目標を上回っています。

こうした中、今回の会合では、いずれも1.6%としていた新年度と再来年度の見通しを引き上げるかどうかが焦点です。

これまで日銀は、今の物価上昇は、資源価格の高騰と急速に進んだ円安によるもので、その影響が薄まる新年度以降は、上昇率が2%を下回る水準まで低下するという見通しを示してきました。

今回、新年度以降の見通しを引き上げるということになれば、市場で金融緩和策の修正観測がさらに強まる可能性があります。

物価の見通しが高まれば、緩和修正の見方が出てくるということですが、これまで日銀は、今の物価上昇は本来目指している形とは異なると説明していましたよね。

そうですね。

日銀は、今の物価上昇は賃金の上昇を伴っていないとして、本来目指す持続的で安定的な物価上昇とは異なるという認識を示しています。

物価上昇が続く一方で、賃上げの動きに勢いがなければ、家計の実質所得の減少や企業収益の悪化を通じて、経済の下押し要因になるおそれがある。

日銀はこう考えて、賃金の上昇を後押しするため、金融緩和を続ける姿勢を示しています。

日銀内部では、ことしの春闘で賃上げの動きがどこまで広がるのか見極めたという声も多く、会合後の記者会見で、黒田総裁が物価の見通しと金融政策の先行きとの関係について、どう説明するのかも注目されます。

仮に金融緩和策がさらに修正された場合、私たちの生活にどのような影響があるのでしょうか?

先月の日銀の修正で長期金利が上昇したことを受けて、大手銀行各行は、今月から、10年固定の金利を引き上げています。

住宅ローンの固定金利は10年ものの長期国債の金利が指標になっているからです。

このため、仮に日銀が変動幅の上限をさらに引き上げるなど長期金利の一段の上昇を容認した場合には、住宅ローンの固定金利はさらに上がることが予想されます。

また、企業向けの融資の金利も上昇する可能性があります。

日銀としては、大規模な金融緩和の効果とそれに伴う副作用を分析するとともに、緩和策を修正した場合の経済への影響も慎重に見極める必要があり、難しい政策運営を迫られています。

今回の会合で、日銀がどのような政策スタンスを示すのか。

記者会見での黒田総裁の発言にこれまで以上に注目が集まりそうです。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)