約31年ぶりの物価上昇 特徴は? 家計への影響は? 詳しく分析

家庭で消費するモノやサービスの値動きをみる先月・9月の消費者物価指数は消費税率の引き上げの影響を除けば、1991年8月以来31年1か月ぶりの水準となりました。

どんなものが、どの程度上がっているのか。詳しく分析すると31年前とは内容が異なっていることが分かりました。取材している川瀬直子記者、教えて。

31年前との違いって何ですか。

消費者物価の調査の対象となっている、生鮮食品を除いた522品目(1991年は500品目)について詳しく見てみます。

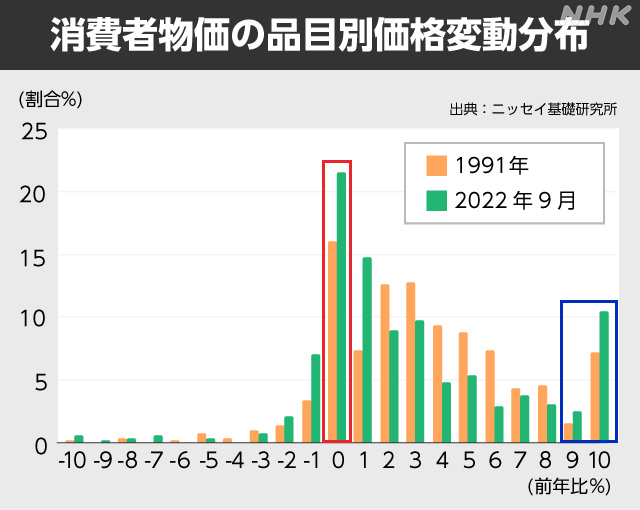

21日公表された9月のデータについて民間のシンクタンクが価格の変動率ごとにまとめ、全体に占める割合を分析したのがこちらのグラフです。

グラフのどこに注目すべきですか?

まずは赤色になっている部分をみてみます。

2022年9月は、価格の変動がほとんどみられない、上昇率が0%付近(マイナス0.5%からプラス0.4%まで)の品目が最も多く、全体の21.5%とおよそ5分の1に上ります。

このなかには運送料や保育所保育料、それにタクシー代などが含まれています。

1991年の平均の16%と比べても増えているんです。

価格が変動していないものが多いのに、どうして全体の上昇率が3%までにあがったんですか?

そのことが2つめの特徴になります。

グラフの青色になっている部分をみてみます。上昇率が高い品目が多くなっているんです。

グラフの右側の「9%付近」が2.5%、それより上が10.5%と、合わせると全体の13%を占めます。こちらも31年前と比べてもその割合は増えているんです。

どんなものが多いんですか?

上昇率が高い品目にはロシアによるウクライナ侵攻などによる原材料価格の高騰や急速な円安の影響を受けた食料やエネルギーなどが多く含まれるんです。

例えば「焼き魚」は18.8%、「ポテトチップス」14.2%、「マヨネーズ」14.2%、「あんパン」11.3%、「電気代」21.5%、「ガス代」19.4%、などとなっています。

全体でみると上昇率が低いものと高いものの偏りがあるんですね。

そうなんです。

1991年当時は上昇率が2%や3%付近のものを中心に全体的に上昇する傾向がみられましたが、今回は食料やエネルギーなど、一部の品目が全体の上昇率を押し上げる形となっています。

生活に身近なものが多いだけに家計の負担感は全体の3%という数字以上に大きくなっています。

どうしてこのように偏りがあるのでしょうか?

そうですね。

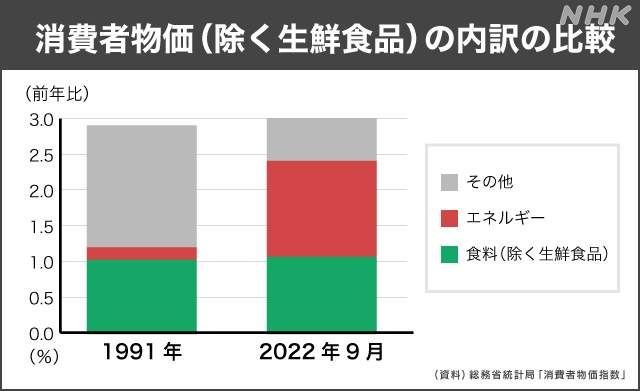

1991年当時は食料や電化製品、それにエネルギーなどを含む「財」と呼ばれるものと娯楽や教育などの「サービス」がいずれも上昇していました。

しかし、現在は「財」、つまりモノの値段の上昇が目立っているんです。

シンクタンクによりますと「サービス」の上昇率が低くなっている要因の1つは人件費、つまり賃金があがっていないことにあるとみています。

分析を行ったニッセイ基礎研究所の斎藤太郎経済調査部長は「賃金が上昇して企業もサービス価格をある程度あげていって、モノとサービスがともに安定的にあがっていくことが望ましい物価上昇だ」と話しています。

今後の見通しはどうなんですか。

斎藤調査部長は「円安によるコストを転嫁する形での3%台の物価上昇は今年度いっぱい、半年程度続くとみている。その先はアメリカやヨーロッパの景気が後退するとみていて、それにより円安に歯止めがかかり、資源価格が落ち着けば、来年度には物価上昇は2%台になるとみている」と分析しています。

一方、「いまはさまざまなコストがあがって、値上げをせざるを得ないという状況で、賃金が目減りしてしまうので、賃上げが必要だという流れになってきている。これをきっかけに賃上げを行っていけば、値上げの動きが落ち着いた時に経済の好循環につながる安定的、持続的な物価上昇となる可能性があると考えている」と話していました。

10月は食料品を中心に「値上げラッシュ」となっています。

物価、それに賃上げの動きがどうなっていくのか。引き続き取材を続けていきたいと思います。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)