約束手形がなくなる!?

企業が取引する際に使われる「約束手形」。政府は5年後の2026年をめどに利用を廃止するよう業界に呼びかけることになりました。約束手形の役割や廃止のねらいについて経済部の佐々木悠介記者教えて!

そもそも約束手形って何ですか?

佐々木記者

佐々木記者

約束手形はひと言で言えば取引先への支払いを約束する有価証券です。

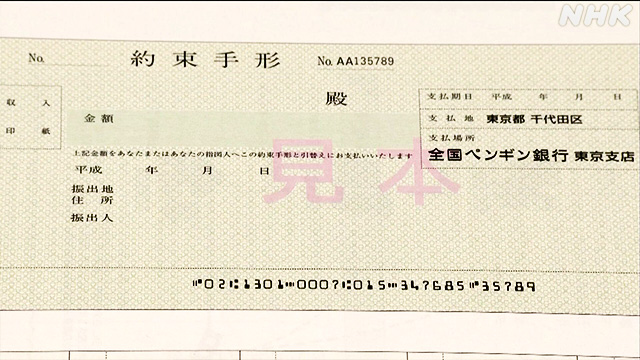

見た目は小切手のような紙で、金融機関が発行しています。企業は、商品やサービスの提供を受けると、現金の代わりに金額や支払期日などを記入した紙を渡します。これが約束手形です。

手元に現金がない時に支払いを猶予してもらい資金繰りの負担を軽減する手段として用いられてきました。今の約束手形は明治時代に制度ができましたが、手形を使った商習慣は江戸時代から存在したと言われています。

そんな昔からあったんですね。手形を受け取った企業は期日までお金をもらえないのでしょうか?

佐々木記者

佐々木記者

基本的にはそうなります。

例えば「金額が100万円で支払い期日が2月22日の約束手形」をもらったとします。この場合、2月22日に金融機関に手形を持っていくと、数日後に100万円が振り込まれるということになります。

仮に期日より前に現金にしたい場合には、金融機関に「割引手数料」を払わないといけないので、100万円を満額で受け取ることはできません。また、手形を発行した企業が支払い期日になっても現金を振り込めなかった時は「不渡り」になってしまいます。

半年間に2回「不渡り」を出すと金融機関と取り引きができなくなり、事実上の倒産になります。約束手形を発行するということは、それだけ企業の信用が必要になるのです。

どうして利用を廃止する方針になったのでしょうか?

佐々木記者

佐々木記者

主に理由は2つあります。

1つは手形を受け取る側の資金繰りの負担を軽減するためです。 経済産業省のアンケート調査では、手形が振り出されてから現金を受け取るまでの期間はおよそ100日。現金で振り込む場合の期間がおよそ50日なので、単純に比較して2倍の時間がかかります。

また欧米では現金振り込みや小切手、クレジットカードによる決済が主流で、海外と比べても支払いまでの期間が長いとされています。

2つ目の理由はコストやリスクの問題です。 約束手形のやり取りには紙が用いられているので、印刷や郵送、保管のコストがかかります。また紙を保管しておくと災害時などに紛失するリスクもあります。

近年はインターネットバンキングなども普及し、資金調達の手段が多様化してきたことも背景にあり、1990年度には107兆円だった手形の発行残高は2019年度にはおよそ25兆円まで落ち込んでいます。

政府はこうした状況を踏まえると約束手形は、歴史的な使命を終えたのではないかとして5年後の2026年をめどに利用をやめるよう産業界や金融業界に呼びかけることにしたのです。

なるほど。手形を廃止すると企業間の決済はどうなるんですか?

佐々木記者

佐々木記者

産業界には、まず大企業から先行して約束手形の利用を廃止し、現金での振り込み払いに移行することを呼びかけています。また仮にすぐに振り込み払いに移行できない場合には少なくとも手形を電子化した「電子記録債権」への移行を呼びかけています。

また、金融業界には「電子記録債権」への移行が進むよう手数料や利用料を見直すべきだとしています。

政府はそれぞれの業界の特性に合わせて、自主的な行動計画を策定するよう求めていて、古い商習慣の改善につながるか注目したいですね。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)