夕食の「お困り」支えるビジネスって?

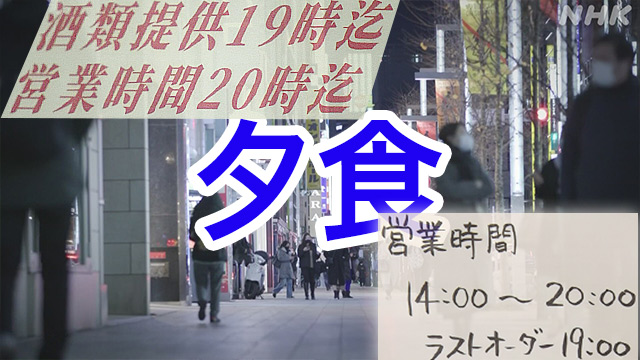

飲食店の営業時間が午後8時までに短縮されたことで、夕食を外食で済ませることが難しくなりました。特に深夜まで働く人や1人暮らしの学生などにとっては切実で、ネット上では「夕食難民」と呼ばれることも。そんな「お困り」に応えようと、企業からはさまざまなサービスが登場。外食から自炊に切り替える人を狙ったビジネスも活発になっているようです。どんな動きがあるのでしょうか?

外食が難しいとなると、まず思いつくのは「お弁当を買って帰る」でしょうか?

そうですね。東京都は1月20日、職員が都内の繁華街を目視で確認した結果、およそ95%の飲食店が午後8時以降は営業していなかったと発表しました。実際、午後8時以降に街を歩いても開いている飲食店はほとんどありません。

そうした中で「お弁当」のニーズは高まっていて、企業も動きだしています。

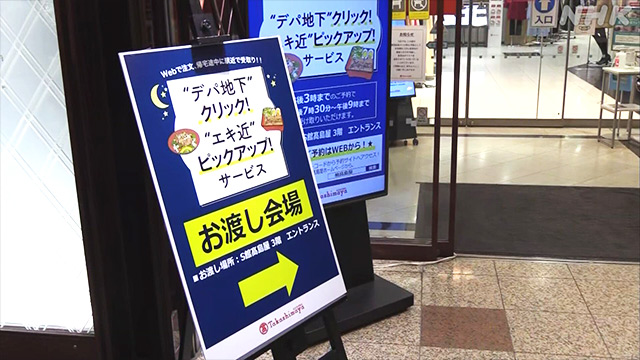

大手デパートの高島屋は、千葉県柏市の店舗で、閉店後の午後7時半以降でもデパ地下の弁当や総菜を受け取ることができるサービスを始めました。

当日の午後3時までにネットで予約すれば、オムライスやすき焼き弁当など20種類余りから商品を選ぶことができます。 この店はJRと私鉄の柏駅に隣接していて、都内へ出勤している人も多いこともあり、帰宅が遅くなる人やデパートの従業員から「夕食に困っている」という声が出たことが、サービスを始めるきっかけになったそうです。

デパートの弁当は価格が高めで、毎日は手が出ないという人も多いと思いますが?

はい、もちろん手頃な価格の弁当店にも人気が集まっています。

江東区にある24時間営業の弁当店では、午後8時以降の売り上げがこれまでより5割以上増えています。 この店はもともと深夜に働くトラック運転手などが主なターゲットでしたが、今回の緊急事態宣言が出てから、残業後のサラリーマンが帰宅途中に買いに来るだけでなく、近所の人が家族の分をまとめ買いするケースも増えているそうです。

この店では店内の様子を動画配信サイトで中継していて、混雑状況や弁当の品ぞろえを事前に確認できるようになっています。

店主の男性は「緊急事態宣言が出てから、お客様は想像以上に増えていると感じます。サラリーマンの方たちが残業後に食べる場所がなく困っているという声もあるので、地域のみなさんを支えられればと思っています」と話していました。

ボリューム弁当は魅力的ですね。ただ、お弁当ばかりだと飽きやすいのも本音ですが…。

これを機会に、自宅で料理をしようという人も増えているようですよ。

首都圏を中心におよそ80万人に食品を宅配している「パルシステム生活協同組合連合会」では、ビビンバ丼や豆乳鍋といった料理の食材とレシピがセットになった商品の販売が、去年の同じ時期に比べると3割も増えています。

この生協では、去年春の緊急事態宣言の時も注文が2倍近くに増えて、対応が追いつかず、配達できないこともあったということで、今回はさいたま市の施設の仕分けのラインを急きょフル稼働させるなど態勢を強化しています。

売れているのは食材だけではありません。 「道具街」として知られる東京 台東区の合羽橋(かっぱ橋)。レストランや旅館などプロ向けの調理器具を扱っているこの商店街に今、個人客が増えているんです。

ここで100年以上営業している「飯田屋」では、個人客の売り上げが以前の1.5倍にも伸びました。 人気を集めているのは、1人でもすき焼きができる鉄鍋や銅製の卵焼き器など。 店も個人客のニーズに応えようと、新たに小さめの中華鍋を仕入れたりしているそうです。

飯田結太社長は「レストランなどプロ向けの需要は落ち込んでいますが、家で料理を楽しみたいと考える人が多くなったようで、個人客の売り上げが支えになっています」と話していました。

なるほど。「夜に外食できない」ことで、さまざまなサービスやビジネスが広がっているようですね。

サービスの広がりはいいことですが、課題はまだまだあります。

飲食店の時短要請は、高速道路のサービスエリアなどにあるレストランやフードコートも対象になっています。 その結果、深夜も運転するトラック運転手などから「夕食をとれない」と危惧する声もあがっています。

高速道路を所管する赤羽国土交通大臣は1月19日の記者会見で「サービスエリアにあるコンビニや、テイクアウトのできるフードコートなどの営業情報の情報発信を強化する」と発言しました。

ただ、困っているのは運転手だけではありません。深夜・未明に働いている多くの人たちの食事の場所をどう確保するか、このコロナ禍で見過ごせない問題になっていると思います。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)