新型コロナ 世界で感染拡大、食料供給は大丈夫?

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、G20=主要20か国の農業を担当する大臣による臨時の会合が開かれました。テーマは「食料の安定供給」。一部の農業大国で、自国からの農産物輸出を制限する動きが出ているためです。小麦や大豆など多くの食料を海外からの輸入に頼る日本。食料の安定供給は大丈夫なのか?農業担当の岡谷宏基記者が解説します。

農産物の輸出を制限する動きって、どういうことですか?

岡谷記者

岡谷記者

新型コロナウイルスで先行きが不透明になっていることを受けて、通常なら輸出に回すはずの農産物を国内にとどめておこうというものです。

小麦では、世界的な輸出大国のロシアとウクライナが輸出できる量に上限を設けました。カザフスタンやキルギスなども制限しています。コメでは、ベトナムが輸出量を制限しました。国内市場への供給を優先させることや、国内での価格高騰を抑えることが目的だとしています。

テレビ会議で行われたG20の農相会合には江藤農林水産大臣が参加し、食料の安定的な供給を守るため▽食料のサプライチェーンの機能を維持していくことや▽輸出入に関連して不当な制限的措置は行われないよう注意することなどを盛り込んだ共同声明をまとめました。

小麦は、身近なパンや麺類などに欠かせません。僕たちの食べるものに影響が出てこないか心配です。

岡谷記者

岡谷記者

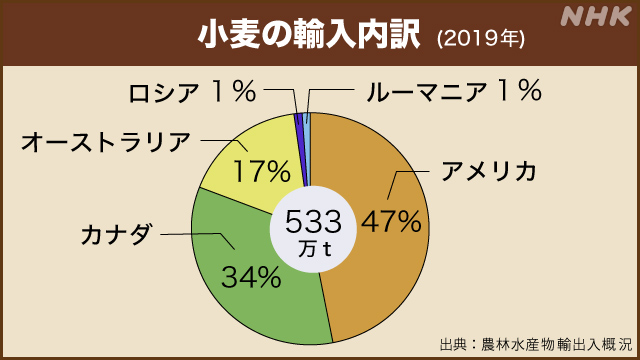

農林水産省は、今のところは日本への輸入に影響はないとしています。例えば小麦はおよそ9割を輸入に頼っていますが、アメリカ(全体の47%)やカナダ(34%)、オーストラリア(17%)がほとんどを占め、これらの国はロシアなどのような輸出制限をしていないからです。小麦や、同じく輸入が多いトウモロコシや大豆も、世界的な価格は安定しています。天候不順などにより価格が高騰した2008年や2012年に比べて、現状ではどれも半値以下となっています。また、国内では主要作物が備蓄されていて、小麦は食用だけで2.3か月分、家畜の餌となるトウモロコシは約1か月分を確保しています。

農林水産省では、食料の安定供給に当面、心配はないとしています。

それを聞いて、ちょっと安心しました。でも、日本は多くの食料を輸入しているので心配の種はつきませんよね。

岡谷記者

岡谷記者

そうですね。今後の感染拡大の影響によって輸出を制限する国が増えることはないか、農林水産省は注意深く状況を見ていく必要があるとしています。また、アメリカやヨーロッパ、インドなどでは、移動の制限によって生産や流通の現場などでの人手不足も見られるということで、こうした面でも注意が必要です。

輸出制限のようなことがあると、改めて自分たちの国で食料を自給することの重要さに気がつきます。いま、自給率はどれくらいなんですか?

岡谷記者

岡谷記者

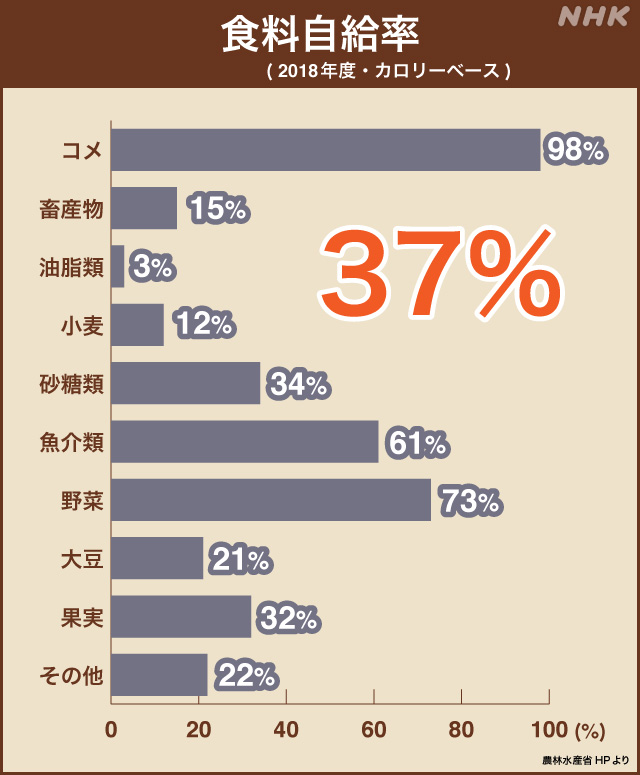

国内で消費された食料が、どれだけ国内の生産でまかなわれたかを示す「食料自給率」は37%で、実は過去最低となっています(2018年度・カロリーベース)。こうした状況を受けて、国は先月まとめた農業の基本計画で、2030年度の自給率を45%に高める目標を掲げました。

すでにコメや野菜などは比較的自給率が高めですから、ここからさらに引き上げるのは難しそうですね。

岡谷記者

岡谷記者

そうなんです。しかも、国内の農地面積はこの20年で1割以上が減り、同時に農家の数も減り続け、10年後には3割以上減ると見込まれています。その中で、自給率を回復させるには、ロボットやAI=人工知能を活用した新しい技術を使って生産性をあげることが必要です。さらに、コメから、より需要が見込まれる小麦や大豆などへの転作を進めていくことも求められています。

豊かな食生活を維持しながらも、自給率をあげることが、今こそ求められているんです。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)