駅前から銀行が消える! ~どこに行く「大型店」

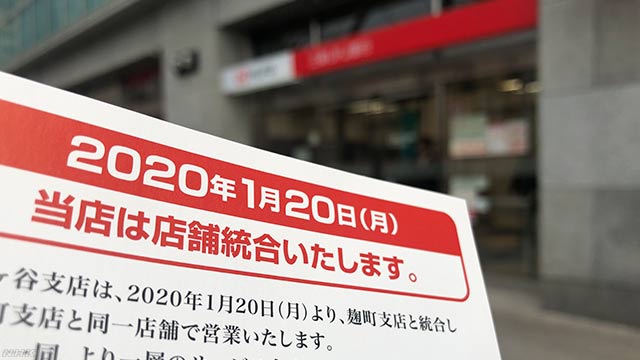

駅の改札を出ると、目の前には百貨店。隣にはチェーンの飲食店、そして銀行の支店…。こうしたおなじみの光景が変わり始めています。銀行や証券会社の店といえば、駅前の一等地や、大通りのビル1階の路面店。それを見直しているというのです。いったい何が起きているのでしょうか、金融業界担当の古市啓一朗記者、教えて!

このビル、ちょっと前まで銀行だったのに…という体験は確かにあります。

古市記者

古市記者

そうですよね。「店舗網の縮小」という大きな流れが続いているからなんです。例えば、銀行最大手の三菱UFJ銀行は去年の3月末の時点で全国に515あった店舗網を35%減らし、2023年度までに335店舗程度にする計画です。

証券最大手の野村証券も、今年3月末に156あった店舗のうち20%にあたる30店舗を減らす計画です。長引く超低金利や、スマホ決済などに参入するIT企業との競争で、金融界の経営はどんどん厳しくなっています。そこで運営コストがかかる店舗の配置を見直そうというのが業界全体の課題になっているんです。

でも、お客は不便になりますよ。客との接点が減れば、銀行にも証券にもマイナスなのでは?

古市記者

古市記者

そこが各社の知恵の絞りどころです。大和証券は駅前の大型店を閉じる代わりに、小さな営業所を増やしています。

例えば名古屋地域では、名古屋駅前に2つあった大型店の1つを閉めて、その代わりに郊外5か所に新しい営業所をオープンしたんです。大型店にはおよそ80人の社員がいましたが、郊外の営業所は5人ほどで切り盛りします。立地も1階の「路面店」ではなく、多くがビルの2階以上にある空中店舗。家賃は、場所によっては1階に店を構える場合の5分の1ほどで済んでいるそうです。

小さな営業所を増やした結果、支店と営業所の数でみると、実は10年前の117から164に増えているそうです。お客さんとの接点は維持し、コストは下げようという工夫です。

銀行ではどんな動きが?

古市記者

古市記者

現金はコンビニのATMで引き出せるようになっていますし、振り込み、送金もネットでできるようになっています。銀行の窓口に行かなくとも済むことが多くなっています。

そこで三井住友銀行は、個人のお客さん向け、それも資産運用などの相談に特化した店を増やしています。今年11月に東京 杉並区の住宅街と調布市の商店街に小型店舗を新設しました。スタッフは従来の3分の2程度。「住所変更」などの事務手続きは店に置いたタブレット端末などで行ってもらうようにしています。

親会社の三井住友フィナンシャルグループの太田純社長は「この10年で来店するお客の数は3割ほど減りました。昔のような『駅前の大規模店』にこだわりはありません。気軽に相談できる店舗に変えていきたい」と話しています。

店の小型化や立地の見直しは、まだまだ進むのでしょうか?

古市記者

古市記者

地銀では1つの建物の中に別々の銀行が入る「共同店舗」も増えています。ただ、多くの銀行では『お金に関する相談はお店で専門のスタッフと』というニーズはこれから先も変わらないと見ています。

一方で、少額の投資の相談をするのにスマホのチャットを使えないか、とか、AI=人工知能が相談を受け付ける、といったサービスや試みも始まっています。

新しいネットの金融サービスが登場する中、銀行や証券会社は、これまでのビジネスモデルが通用しなくなるという思いを強めています。店はどんなところに構え、どんなサービスを提供するのかみな模索しています。その戦略の違いに注目しようと思います。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)