原発事故10年 残り30年で廃炉の作業を終えることができるのか

2021年3月

国と東京電力が最長で40年かかるとしている福島第一原子力発電所の廃炉作業。最大の難関とされる溶け落ちた核燃料、いわゆる「燃料デブリ」の取り出しは新型コロナウイルスの影響もあり開始が1年ほど延期に。その先に待ち受ける建物の解体や放射性廃棄物の処理・処分については、どのようにするかまだ選択肢も示されていません。果たして、残り30年で、廃炉の作業を終えることができるのでしょうか。

廃炉までの道筋は

今後の廃炉作業はどのように進められていくのか。

国と東京電力は福島第一原発の廃炉への道筋を示す工程表を定期的に示していて、最新の工程表では廃炉作業を始めてからすべての作業を終えるまでに最長で40年かかるとしています。

工程表は全体を第1期から第3期までの3つの期間に分けています。

第1期は、福島第一原発1号機から4号機のいずれかの使用済み燃料プールから核燃料の取り出しを始めるまでとされ、4号機で2013年11月にその作業が始まったことをもって第1期は終了し第2期に。

この第2期は、溶け落ちた核燃料、いわゆる「燃料デブリ」の取り出しを1号機から3号機のいずれかで始めるまでとしていて、現在はこの第2期にあたります。

その後の第3期は、デブリを取り出し、汚染した建屋を解体するなどすべての廃炉作業が終わるまでとしていて、期間としては第3期がもっとも長くなる見通しです。

「燃料デブリ」とは

廃炉の最大の難関とされているのが燃料デブリの取り出しです。

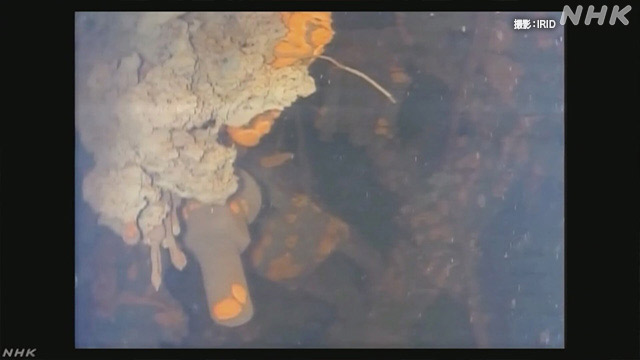

燃料デブリは事故で溶け落ちた核燃料とその周囲にある構造物が混じり合ったもので、1号機から3号機の原子炉の中や原子炉を覆っている格納容器の下の方にたまっているとみられています。

その量は、合わせて推定880トンにもおよびます。

取り出しの難しさ

強い放射線を出す燃料デブリ。

どうやって取り出していくのか。

国と東京電力はことし(2021)、格納容器内部の調査が進み、内部の状況がもっともよくわかってきた2号機で最初に燃料デブリの取り出しを始める計画でした。

2018年の調査では燃料デブリとみられる堆積物を確認し翌年(2019年)には、ロボットでこの堆積物に触れて、動かしたり、つかんだりすることにも成功しました。

しかし、イギリスで進めていた装置の開発が新型コロナウイルスの感染拡大の影響などもあり遅れているとして、少なくとも1年程度、取り出しの開始を遅らせることを発表しました。

遅れを最小限にとどめたいとしていますが、いつ燃料デブリの取り出しを始められるかは見通しが立たない状況となっています。

「すべて取り出し」は高いハードル

さらに、最初の燃料デブリ取り出しは、「試験的」なものという位置づけです。

装置の先についた金属製のブラシでこするようにして堆積物を取り出す方法で、その量は「数グラム程度」にとどまる見通しです。

その後、段階的に取り出しの規模を拡大していくとしていますが、量を増やしていくためには、固まっている燃料デブリを切るなど経験したことのない作業も必要になります。

強い放射線を出す燃料デブリには近づけません。

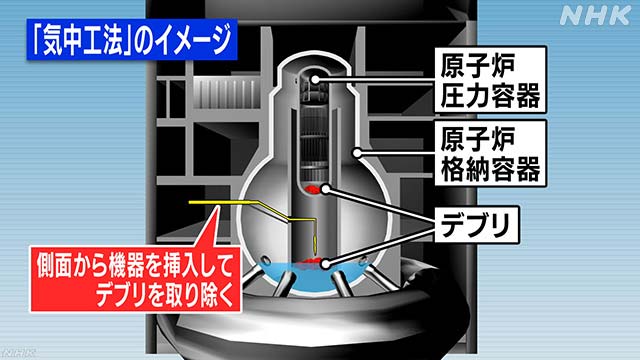

作業は「遠隔操作」で行う必要がある上、事故で損傷した格納容器の修理が難しいことなどから、放射線を遮る効果のある水で格納容器を満たすことはせずに空気中で取り出す「気中工法」と呼ばれる方法を軸に進めるとしています。

「気中工法」は放射性物質の飛散対策なども徹底する必要があり、原発の周辺で住民の帰還が進むなか、いかに安全に作業を進めていけるかが今後も問われます。

加えて、2号機については核燃料を多く含む燃料デブリが格納容器の下の方ではなく、原子炉の中にとどまっていると見られていて、まだ調査が出来ていません。

さらに作業が遅れている1号機と3号機では格納容器の下の部分の燃料デブリがどのように存在しているか詳細はわかっておらず、取り出しの具体的な方針も決まっていません。

また別の問題も持ち上がっています。

原子力規制委員会が2019年に再開した事故調査で2号機と3号機の建屋上部にあるシールドプラグと呼ばれるふたにあわせて7京(けい)ベクレル※という高濃度の放射性物質が今も付着している可能性が報告されたのです。

原子炉の中に残る燃料デブリは、建屋上部に穴を開けるなどして調査をすることも検討されています。

このふたの予想以上の汚染は、こうした調査や、その後の燃料デブリの取り出しなど廃炉作業をより難しくする可能性があります。

次々と新たな難しさに直面する現場。

国と東京電力はすべての燃料デブリを取り出す方針ですが、880トンにおよぶ量を本当に取り出すことができるのか。

今後の技術開発によるところも大きく現状では、はっきりとした見通しが立っていないのが実情です。

放射性廃棄物の課題も

福島第一原子力発電所の廃炉をめぐる課題は燃料デブリだけではありません。

その先には、廃炉に伴って発生する大量の放射性廃棄物をどのように処理・処分していくかという大きな課題もあります。

具体的にはどんなものがあるのか。

▼金属やコンクリートといったがれき類や▼作業スペースを確保するために伐採した大量の木、それに、▼作業員が使った防護服や手袋も放射性廃棄物になります。

また、汚染水を浄化処理する設備のフィルターなど高濃度の放射性物質を含むものもあり、その量は増え続けています。

東京電力によりますと、2021年1月時点での保管量は、固体廃棄物だけでもおよそ47万立方メートルにのぼり、敷地の北側には、放射性廃棄物を処理したり保管したりする設備が次々と作られています。

東京電力は、燃やせるものは焼却したり、敷地内でリサイクルしたりして廃棄物の量を減らすことにしていますが、現状の計画では1号機から6号機の原子炉建屋の解体などから出る廃棄物は含まれておらず、今後、全体でどれだけの量の放射性廃棄物が発生するか見通しは示していません。

廃炉最終形の議論進まず

この放射性廃棄物の処理・処分の課題と大きく関わってくるのが廃炉の最終形の問題です。

将来的にどんな姿を目指すかによって発生する放射性廃棄物の量も変わってくるためです。

実は、国や東京電力は、福島第一原発の廃炉を最長40年かけて終えるとしていますが、最終的にどのような状態にするのか、明確に示していません。

国は、今後の廃炉作業の進捗を踏まえながら、検討を深めていくことが必要で、現時点で、選択肢を示すことは難しいとしています。

また、東京電力は、まずは燃料デブリを管理できる状態にもっていくことが大事で、建屋を解体してさら地にするまで作業を行うかは今の段階では決められないとしています。

一方、福島県と沿岸部などの13市町村は、2016年の段階で、取り出した燃料デブリや使用済み燃料などの放射性廃棄物を県外で処分するよう求めていて、これまで、廃炉の最終形をめぐる議論は進んできませんでした。

日本原子力学会の報告書

この問題に一石を投じる報告書が2020年7月に公表されました。

日本原子力学会が専門的な知見から廃炉の最終形について代表的な4つのシナリオを示したのです。

その上で、できるだけ早い段階で議論を始めるべきだと指摘しました。

4つのシナリオを大きく整理すると燃料デブリを取り出した後、▽すべての建屋を解体撤去し、さら地に戻すケースと、▽地下の構造物は残してきれいな土をかぶせ、管理するケースに分類できるとしています。

その上で、それぞれについて、▽汚染が残る施設の解体をすぐに始めるか、▽一定期間置いて、放射線量を下げてから解体撤去を始めるかを検討していて、選択肢ごとで敷地を再利用できるまでにかかる時間や処分が必要となる放射性廃棄物の量が大きく変わると指摘しています。

報告書をまとめた日本原子力学会の委員会の宮野廣委員長は、(みやの・ひろし)「廃炉の最後の形にはさまざまな議論があり、集約は難しいと思う。だからこそ議論することが必要だ。この報告書をきっかけにしてほしい」と話しています。

どんな地域にするか

この地域をどんな地域にしていくのか。福島第一原発の廃炉の最終形の議論にも関わってくるものです。

NHKは、2021年2月、福島県に住む1200人を対象にインターネットによるアンケートを行い、廃炉が終了したときの敷地について、どんな状態を目指すか考えに近いものを尋ねました。

それによりますと、▼「建物や放射性廃棄物が完全に撤去され、さら地になっている」が38.2%、▼「建物の一部は残っているものの放射性廃棄物は完全に撤去されている」が24.1%、▼「建物や放射性廃棄物が残っていても安全な状態で管理されていればよい」が24.3%、▼「わからない」が13.4%と意見が分かれる結果となりました。

その上で、廃炉が終了したとき、敷地をどのような状態にするかを誰の意見をもとにして決めるべきだと思うか複数回答で尋ねたところ、▼政府(政治家)が22.7%、▼関係省庁が19.6%と低かった一方、▼福島県は61.7%、▼地元住民は55.8%、▼周辺市町村は49%と地元の声を反映するべきという意見が多くなりました。

世代を超えた取り組みが求められる福島第一原発の廃炉作業。今後、発生する大量の放射性廃棄物は、どこかで処分が必要になります。

国や東京電力は、廃炉の現状や難しさを広く共有し、廃炉と復興の将来像を地元などの関係者とともに具体的に考えていくことが求められています。

※京は「兆」の1万倍。