原発事故10年 福島第一原発 各号機の現状は

2021年3月

東京電力福島第一原子力発電所事故から10年。世界最悪レベルの事故を起こした原発はいま、どうなっているのでしょうか。号機ごとに見ていきます。

1号機

最初に核燃料がメルトダウンし水素爆発に至った1号機は、廃炉作業においても厳しい状況が続いています。

水素爆発で天井や壁が吹き飛び、がれきが散乱した原子炉建屋の最上階は、今も覆うものはなく、むき出しの状態となっています。

遠隔操作によるがれきの撤去は進みましたが、使用済み燃料プールには392体の核燃料が残されたままです。

1号機の燃料プールは、取り出しに向けて乗り越えなければならないハードルが今も残され、取り出しの開始は、当初の計画より10年ほど遅れ2027年度か28年度と予定されています。

大きな課題になっているのは、プールの上部に、重さが161トンあるクレーンが折れ曲がったまま残っていることです。

プールから核燃料を取り出すためには撤去する必要がありますが、撤去作業の際などにプールに落下することも懸念され、去年11月までに、クレーンの下に支えを入れるなどの安全対策を行いました。

今後、1号機では、建物全体を覆うカバーを設置した上で、クレーンなど残されたがれきの撤去を行い、燃料の取り出しに向けた環境を整えていく計画です。

一方、1号機では、溶け落ちた核燃料が周囲にある金属などと混じった、いわゆる燃料デブリの取り出しに向けた工程も順調には進んでいません。

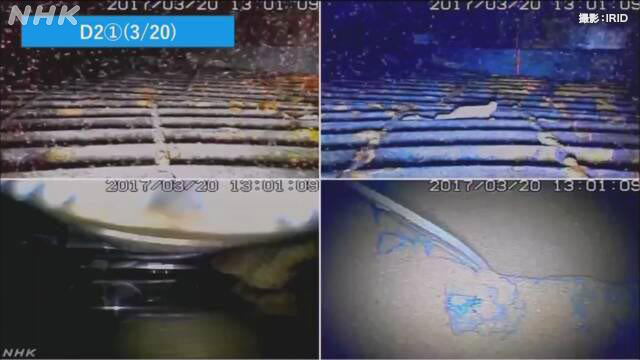

1号機では、事故から6年後の2017年3月の調査で事故の前にはなかった砂のような堆積物が見つかりましたが、デブリそのものは確認できておらず、格納容器内部を詳しく調べる必要があります。

そのため、新たに開発したロボットを投入して、2019年度前半から格納容器内部の調査を半年ほどかけて行う予定でした。

しかし、ロボットを入れるための穴を開ける作業中に格納容器の内側にたまっていた放射性物質が舞い上があるなどトラブルが相次ぎ、調査の開始はたびたび延期され、いまもめどが立っていません。

1号機では、デブリの取り出しに向けて、まずは格納容器の内部の状況を詳しく把握することが求められています。

2号機

水素爆発を免れた2号機。1号機と同様に使用済み燃料プールにはまだ615体の核燃料が残されたままです。

水素爆発はしなかったため、1号機や3号機のようにがれきの撤去作業は必要ありませんが、燃料プールがある最上階は人が立ち入れないほど放射線量が高いため、遠隔で除染するなどして放射線量を下げる必要があります。

今後は、建屋の最上階の壁に開口部を作り、そこからクレーンなどを入れ、プールから核燃料を取り出していく考えで、2024年度から2026年度の間に開始する計画です。

デブリの調査は2号機がもっとも進んでいます。

格納容器の底でデブリとみられる堆積物を確認し、おととし2月には、遠隔操作のロボットで小石状の堆積物をつかんだり、動かしたりすることに成功しました。

このため、国と東京電力はことし(2021年)、まず2号機で、デブリの取り出しを始める計画を示し、イギリスでロボットアームの開発を進めてきました。

しかし、去年12月、新型コロナウイルスの感染拡大でイギリスでの試験が行えないなど開発が遅れているなどとして、国と東京電力は、少なくとも1年程度、取り出しの開始を遅らせる見通しを明らかにしました。

国と東京電力は遅れを最小限にとどめたいとしていますが、いつデブリの取り出しを始められるかは、見通しが立たない状況です。

3号機

3号機では、使用済み燃料プールからの核燃料の取り出しが、当初の計画から4年余り遅れて2019年4月に始まりました。

メルトダウンと水素爆発が起きた原子炉建屋の燃料プールからの核燃料の取り出しは3号機が最初でした。

放射線量が高いため、ほぼすべての作業が遠隔操作で行われてきました。

機器のトラブルが相次ぎ、取り出し作業はたびたび中断を余儀なくされましたが、566体の核燃料は少しずつ別の建物のプールに移され、残りは2021年2月25日の時点で6体で、あとわずかとなっています。

中でも3号機のプールには、水素爆発の際にプールに落下したがれきで燃料上部にある取っ手の部分が大きく変形した燃料が4体あり、こうした燃料の取り出しはこれまで実績がないことから、無事に取り出せるのか懸念されていましたが、2021年2月、開発した特殊な装置で4体の取り出しに成功しています。

3号機では、デブリの調査については、2017年7月にデブリとみられる堆積物を確認しました。

ただし、1号機と2号機に比べて格納容器の内部にたまっている水の水位が高く、燃料デブリの取り出しに向けて水位を下げる必要があります。その方法が現在、検討されています。

国と東京電力は、燃料デブリの取り出しを、2号機に続いて、3号機で行いたい考えです。

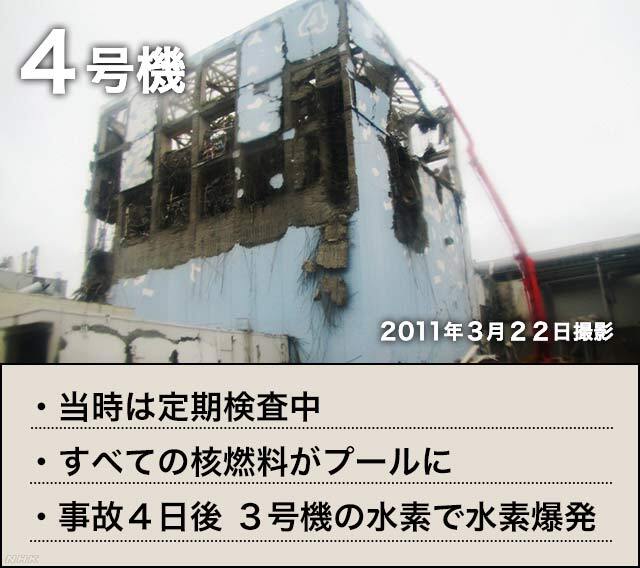

4号機

4号機は、もっとも早く使用済み燃料を運び出すことができた号機です。

事故当時、定期検査中だった4号機は、原子炉に核燃料はなかったものの使用済み燃料プールには1535体もの大量の核燃料が入っていました。

また3号機から流れ込んだ水素で4号機も水素爆発をして、原子炉建屋は大きなダメージを受けていました。

プールの水が無くなると、中の核燃料は溶けて、大量の放射性物質が外部に放出されるリスクを抱えていました。

このため事故の2年後の2013年11月に先行して核燃料の取り出しを開始、翌2014年12月にはすべて別の建物に運び終えました。

5号機・6号機

少し高台にある5号機と6号機にも巨大津波は到達しましたが、2基とも定期検査中で、メルトダウンや水素爆発は起こさず、1号機から3号機に比べると被害は限られました。

いまもそれぞれ使用済み燃料プールに核燃料が保管されています。

来年、6号機のプールから核燃料を取り出し、その後、5号機の燃料も取り出していく計画です。

あわせて読みたい

-

東電福島第一原発事故とは <事故の概要>

3つの原子炉が同時にメルトダウンを起こす世界最悪レベルの原発事故となった東京電力福島第一原子力発電所の事故。どんな事故だったのか、事故の概要は。

-

原発事故10年 事故はなぜ深刻化したのか(1)1号機の実態

東京電力福島第一原子力発電所の事故から10年。事故を深刻化させた要因は複数ありますが、その1つ、最初にメルトダウンを起こした1号機の対応について振り返ります。

-

原発事故10年 事故はなぜ深刻化したのか(2)情報の共有は

東京電力福島第一原子力発電所の事故からまもなく10年。事故を深刻化させた要因のひとつに、情報の共有や判断が的確に行われなかったことが指摘されています。