原発事故10年 事故はなぜ深刻化したのか(1)1号機の実態

2021年3月

東京電力福島第一原子力発電所の事故から10年。事故を深刻化させた要因は複数ありますが、その1つ、最初にメルトダウンを起こした1号機の対応について振り返ります。

1号機“イソコン”の誤認

電源を失った福島第一原発。最初にメルトダウンを起こし、水素爆発に至ったのは1号機でした。

1号機をめぐっては緊急時の設備への理解不足が対応の遅れにつながった理由のひとつと指摘されています。

まずは非常用の冷却装置の扱いでした。「非常用復水器」、通称「イソコン」と呼ばれるものです。

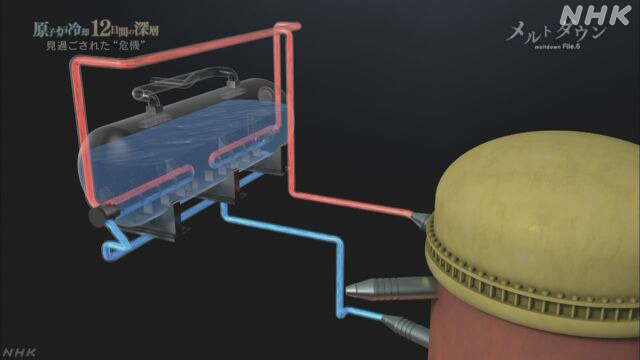

イソコンは、トラブルなどで原子炉の圧力が高まったときに使われ、電源も必要ありませんでした。

配管の弁さえ開いていれば、原子炉からの高温の蒸気がイソコンのタンクに流れてタンクの冷却水によって冷やされて原子炉に戻ってくる仕組みで、1号機にとって重要な冷却手段でした。

1号機は、2011年3月11日の午後2時46分に起きた地震の揺れで原子炉が緊急停止し、そのあと、イソコンが自動で起動したことはわかっています。

津波が到達する前、イソコンが起動しているという情報は、吉田昌郎(よしだ・まさお)所長らが事故対応の指揮をとっていた構内の免震重要棟の緊急時対策本部にも入っていました。

その後、津波に襲われます。

午後3時半過ぎ、電源が失われたため、中央制御室の計器などは軒並み使えなくなってイソコンが稼働しているのかを示すランプの色を確認することができなくなりました。

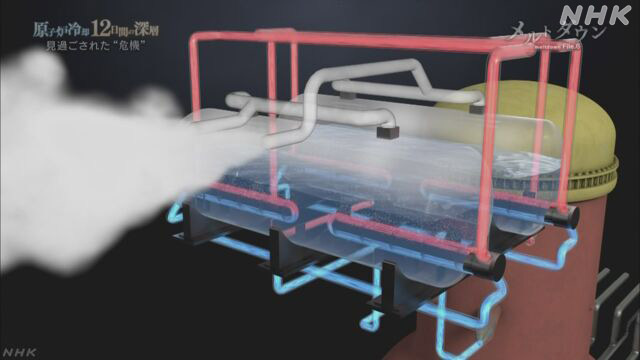

午後4時半過ぎ、免震棟にいた所員が原子炉建屋の外に出ているイソコンの排気口から「もやもや」とした蒸気が出ていることを確認し、「イソコンが動いている」と判断されました。

しかし、イソコンは正常に作動すると、「もやもや」とした蒸気ではなく、轟音とともに大量の水蒸気が出るといわれています。

東京電力が2013年にまとめた事故の総括では、当時、多くの人がイソコンの機能の細部まで把握していなかったとしています。

また、政府の事故調査・検証委員会によると、1号機の運転操作を担った当直の運転員たちは、誰1人、イソコンを実際に作動させた経験はなかったということです。

午後6時過ぎ、中央制御室では何らかの原因で一時的にバッテリーが回復して、イソコンの状況を示すランプが点灯しました。ここでイソコンが動いていないことがわかり、運転員はイソコンを起動します。

このあと、再び、排気口からの様子を確認した所員から排出される蒸気が次第に弱まっているとの報告があがってきました。

この情報を受けた中央制御室では、蒸気の発生が弱まっているのは、イソコンのタンクの冷却水が無くなっていることが理由ではないかと懸念しました。

冷却水が無くなると空だきの状態になって配管が壊れ、放射性物質が外に放出されるおそれがあります。このため中央制御室ではイソコンを停止させました。

しかし、午後9時半ごろ、中央制御室の運転員は、イソコンの弁の状態を示すランプが消えかかっていることに気付きます。今後、中央制御室の電源を喪失すると弁を開くことができなくなることを心配しました。

それまでに手順書を調べるなどして、イソコンを数時間動かしても冷却水を補充する必要がないことを把握した中央制御室では再びイソコンを起動。

しかし、このとき1号機は原子炉の水位が下がり続け、東京電力の事故調査報告書では核燃料がむき出しになっていたと考えられます。

一方、当時、対策本部で事故対応の指揮を執っていた吉田所長たちが、イソコンが止まっているという事態を把握したのは、原子炉が入る格納容器の圧力が異常に上がっているという報告を受けた11日の深夜になってからでした。

それまで吉田所長はイソコンは動いていて1号機の冷却ができていると思っていたのです。

水位計の“わな”

原子炉が冷却できていると対策本部が誤認していた背景には、別の装置の誤作動も影響していました。原子炉の中にどれだけ水が入っているかを示す水位計です。

事故が進展していく中で、核燃料よりも高い位置まで水が入っているという誤った数値を示していたのです。

すでに核燃料がむき出しになっていたとみられる午後9時半前には、水位計は、核燃料より20センチ高い水位を示していました。

午後10時半過ぎには、核燃料より59センチ高い位置で、徐々に水位が上昇しているとの情報が入り、イソコンが機能しているとの誤認につながります。

なぜ、水位計は間違った数値を示したのか。実は、水位計は原子炉内の水位を直接、測る仕組みではありません。

原子炉とつながる金属製の別の容器に入った水の水位をもとに、原子炉の水位を割り出す仕組みですが、事故で原子炉が高温になるとこの容器内の水が蒸発し、正しい測定ができなくなっていたのです。一部の運転員は水位計の値を疑問視し、中央制御室のホワイトボードには「水位計、あてにならない」という文字が残されていました。

一方、免震棟の対策本部はイソコンが動いていないという重要な情報を把握しないまま、水位計の誤りに気づかず、イソコンが動いていると認識し続けることになりました。

1号機から事故の連鎖へ

1号機ではメルトダウンが進んで、原子炉建屋などの放射線量が高まっていき、原子炉への注水や格納容器の圧力を下げる作業の大幅な遅れにつながっていきます。

1号機は翌12日には水素爆発を引き起こして、復旧作業の中断を余儀なくされるなど、その後の3号機や2号機の事故対応も難しくしていきました。

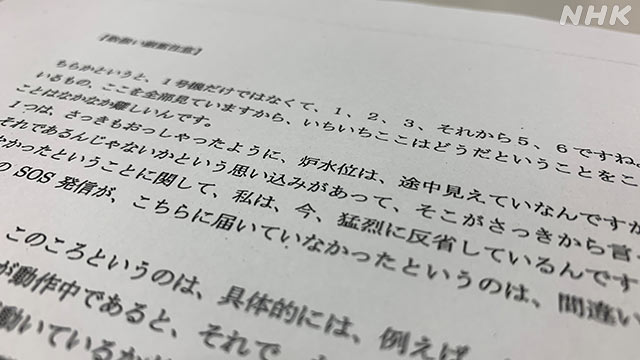

吉田所長は、政府の事故調査・検証委員会の聞き取りに対して「猛烈に反省しているんですけれども、少なくとも、現場からSOS発信がこちらに届いていなかった」と述べています。

そして、「IC(イソコン)は大丈夫なのかということを何回も私が確認すべきだったと、逆に言いますとね、今の時点に立って言うとそこは思い込みがあって、水位がある程度確保されているから大丈夫かなと思っていた部分があります」と話し、現場の責任者として判断を誤ったことを認めていました。

現在、イソコンを使った原発は国内にはありませんが、このほかにも安全上重要な設備や機器は数多くあります。設備の仕組みや性能の理解という基本的な面での課題を抽出して解決していくことが、10年前の原発事故の1つの教訓と言えます。