原発事故10年 事故の教訓は原子力防災に生かされているのか

2021年3月

東京電力福島第一原子力発電所の事故から10年。はたして事故の教訓は、住民の避難など、その後の原子力防災に生かされているのでしょうか。当時の状況を振り返りながら、原子力防災は変わったのか、みていきます。

あのとき何が

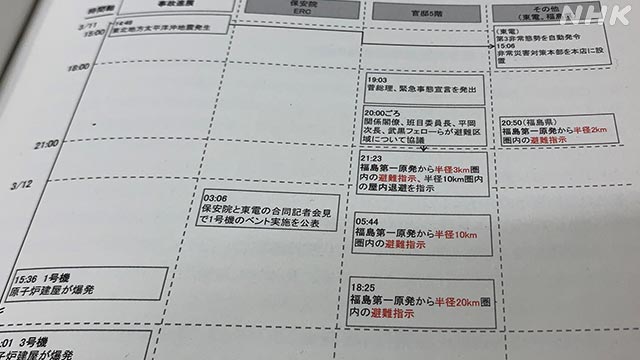

巨大地震の発生から4時間余りたった2011年3月11日、午後7時3分。

当時の総理大臣の菅直人氏は、「原子力緊急事態宣言」を発しました。

福島第一原発で電源が喪失し、原子炉を冷やす非常用装置が不能となったことが理由で、初めての宣言の発出となりました。

これを受けて福島県の知事は、午後8時50分、福島第一原発から半径2キロにある地元・大熊町と双葉町の住民などに避難指示を出します。

その後、避難の範囲は広がっていきます。

国は避難指示の区域について▽11日午後9時23分に半径3キロ、▽12日午前5時44分に半径10キロ、▽12日午後6時25分に半径20キロと、1日近くで次々に拡大。

さらに20キロから30キロの区域では、15日に建物の中で被ばくを避ける「屋内退避」を行うよう指示が出され、のちに、日常生活が難しくなるなどしたため、この区域では25日に自主避難が呼びかけられました。

そして、1か月以上たった4月22日、国は、飯舘村や葛尾村など原発から30キロ以上離れた自治体も含めた地域を計画的避難区域とするなどし、原発事故の影響は広範囲に及びました。

政府の事故調査・検証委員会によりますと、飯舘村では、政府から村全域が計画的避難区域になるとの意向が伝えられ、住民説明会を実施したところ、住民から「なぜ今頃になって避難しなくてはならないのか」と厳しい声が上がったということです。

2011年8月時点で、避難区域から避難した人は14万人を超えました。

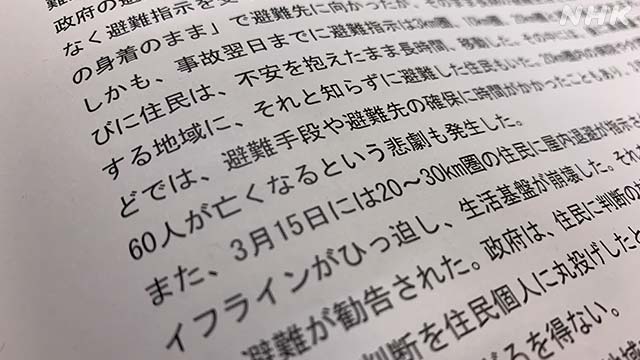

避難をめぐっては、混乱が生じ、中には亡くなる人も相次ぎました。

国会の事故調査委員会の報告書では、20キロ圏内の病院や介護老人保健施設などでは避難手段や避難先の確保に時間がかかったこともあって「3月末までに少なくとも60人が亡くなるという悲劇も発生した」としています。

原子力防災に対する国の想定の甘さが露呈された形となったのです。

事故前の原子力防災は

日本の原子力防災は原発事故の11年半前の、1999年9月に起きた事故をきっかけに見直しが行われていました。

茨城県東海村にある核燃料加工工場、「ジェー・シー・オー」で起きた臨界事故です。

会社で恒常的となっていた違法な作業によって核分裂反応が連続して起き、大量の放射線が放出される「臨界」という現象が起き、3人の男性作業員が大量の放射線を浴びて、このうち2人が亡くなりました。

事故の影響は施設の外にも及び、国内では初めて原子力事故に伴った避難要請が行われるなどし、住民など600人以上が被ばくしました。

この臨界事故を受けて、国は、防災対策を重点的に行う区域を、原発などの半径8キロから10キロと定め、自治体は防災計画を策定してきました。

さらに、情報の集約や対応の判断、関係機関の連携を強化するため、全国各地の原発などから20キロ未満の範囲内に「オフサイトセンター」と呼ばれる防災拠点を整備しました。

ここが事故対応の前線基地で、司令塔の役割を果たすことになっていて、福島第一原発のオフサイトセンターは、およそ5キロ離れた福島県大熊町にありました。

しかし、福島第一原発の事故は、これらの国の想定を大きく上回っていきました。

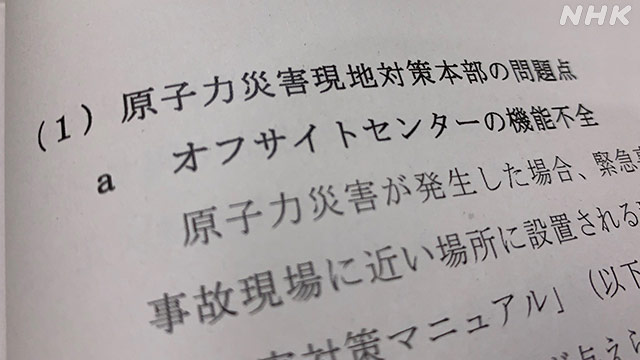

オフサイトセンター不能

事故対応にあたるオフサイトセンターは、そもそも役割を果たせませんでした。

3月11日から12日にかけて福島県大熊町のオフサイトセンターには、当時の国の規制当局である原子力安全・保安院の職員や経済産業副大臣、福島県副知事、東京電力副社長、それに国の専門機関などからメンバーが集まりましたが、地震や津波の影響で予定通りの人員が参集することはできませんでした。

そして、停電などで、オフサイトセンターは、多くの通信機能を失いました。

政府の事故調査・検証委員会によりますと、オフサイトセンターには▽一般の電話回線や▽東京とつなぐ専用回線、▽それに衛星回線が整備されていましたが、12日昼ごろまでに6台の衛星回線以外、使えない状況となりました。

しかも1台はつながりにくく、ほかの2台は屋外にあったため放射線量が上昇していく中、使用ができなくなり、連絡手段が限られていきます。

伝送のデータ容量や速度も劣るため、入手情報をすぐに送ることも難しくなりました。

避難区域が広がったことも対応に影響しました。

オフサイトセンターには福島第一原発と第二原発からそれぞれ半径10キロの地域の地図しかなかったため、12日の午後、避難指示が半径20キロの地域に広がった際、対象の区域が特定できず、自治体からの問い合わせに明確に答えられなかったということです。

さらに致命的だったのがオフサイトセンターの位置と、放射性物質への対策でした。

福島第一原発から近いおよそ5キロの場所にあり、事故の進展を受けてオフサイトセンター周辺の放射線量は上昇していきました。

しかし、オフサイトセンターは放射性物質の流入を抑えるフィルターなどの対策が取られておらず、施設内の線量も上昇していき、結局、現地対策の拠点をおよそ60キロ離れた福島県庁に移転することを決め、15日にオフサイトセンターのメンバーは移動することになります。

政府の事故調査・検証委員会の報告書では、オフサイトセンターについて▽地震で道路や通信手段が使えなくなることを想定せず、施設が立地されていたこと、▽施設の構造が放射線量の上昇を考慮していなかったことなどが問題だと指摘しています。

そして、オフサイトセンターの機能不全は、国などの災害対策において地震、津波、そして原発事故という複合災害の視点が欠如していたことを端的に象徴するものだったとした上で、事故によって機能しなくても、対処できる方策を講じておく必要があったと教訓を記しています。

避難判断の過程に課題

避難の判断の過程にも課題がありました。

国の避難指示は、原発事故の進展に合わせて徐々に対象区域を拡大していき、当初、想定されていた、8キロから10キロという防災対策を重点的に行う区域を大幅に超えていきます。

事前の計画では、避難指示の内容は現地のオフサイトセンターで決定するとなっていましたが、初期段階でオフサイトセンターはほとんど機能しない状況となりました。

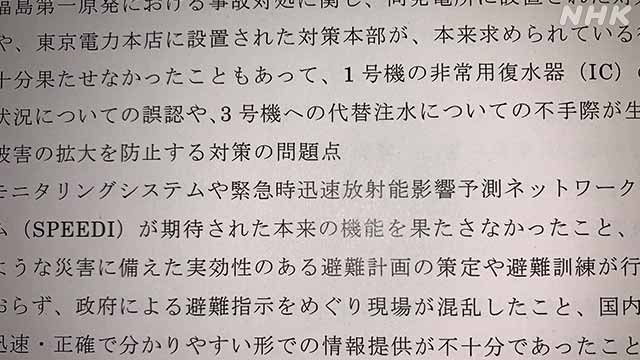

このため、東京の官邸などが中心となって事故への対処を行っていくことになりますが、政府の事故調査・検証委員会によりますと、官邸などでは原発事故以外に地震や津波への対応も求められる中、オフサイトセンターのような情報集約の機能を果たす人的・物的仕組みがなく、不十分な情報で次々と判断が迫られたということです。

そして、避難の判断の過程で問題の1つとなったのが、放射性物質がどう拡散するかを予測するシステム「SPEEDI」(スピーディー)の扱いでした。

SPEEDIは、原発事故が起きた際、放射性物質の放出源や気象条件、地形データなどから拡散予測をし、それをもとに住民の被ばく防止や避難につなげる役割を持っていて、事故前の2008年に福島県内で行われた国の原子力総合防災訓練でもSPEEDIが使われていました。

しかし、福島第一原発は地震によって外部電源を喪失し、放出源の情報を得ることができなかったため、予定通りにSPEEDIの予測結果から避難区域の設定に活用することはできない状態になってしまいました。

一方、国は3月中旬、内部での検討などのために放出に関する仮定の数値を用いてSPEEDIによる放射性物質の広がりを再現する計算を実施しましたが、その結果はしばらく公表されず、避難などに生かせることはなく、この対応が大きな議論ともなりました。

政府の事故調査・検証委員会の報告書では、避難指示の内容は「ともかく指示範囲の外へ逃げよ」と言っているのみで、住民はどの方向にどの程度避難すれば安全なのかが分からないまま、それぞれの市町村の首長が手探りで行った判断に従うほかなかったと指摘しています。

その上で、SPEEDIで仮定の予測結果の情報が提供されていれば、自治体や住民は道路事情に精通した地元ならではの判断でより適切な避難の経路や方向を選ぶことができただろうとしていました。

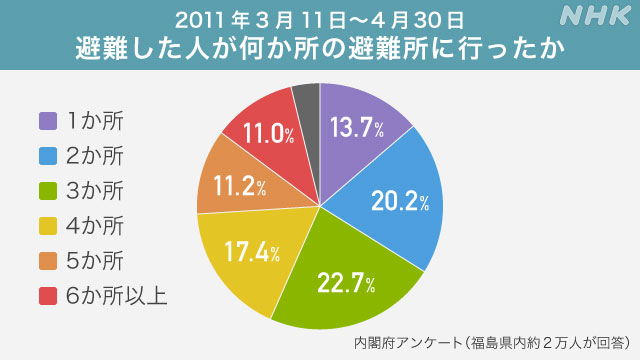

その影響は、アンケート結果からも垣間見えてきます。

内閣府は2014年、事故直後に警戒区域などだった福島県内の12市町村と隣接する10市町村の住民、6万人近くを対象に郵送でアンケートを行い、2万人近くから回答を得ました。

この中では、2011年3月11日から4月30日までの間、避難した人が何か所の避難所に行ったか尋ねたところ、▽1か所が13.7%、▽2か所が20.2%、▽3か所が最も多い22.7%、▽4か所が17.4%、▽5か所が11.2%と、複数の避難所に移動したことがわかり、▽6か所・7か所・8か所以上はあわせて11.0%にのぼりました。

さらに、同じ期間で避難するにあたって困ったことを複数回答で尋ねたところ、▽「ガソリン不足」が最も多い74.3%、▽「どこに避難すればよいか情報がなかった」と「食料や飲料、生活用品が入手できなかった」がともに57.7%、▽「行政から避難に関する情報が得られなかった」が49.7%などとなりました。

物資や燃料の不足だけでなく、避難に関する情報が得られない中、あらかじめ避難所が定められていなかった多くの住民が避難先を転々としていたことがうかがえます。

原子力防災は変わったか

こうした課題を教訓に原発事故後に発足した原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を改訂し、新しい原子力防災の枠組みを示しました。

指針では、原発事故が起きた際、半径5キロの地域は放射性物質が放出される前に原則、避難させるとしています。

そして、5キロから30キロの住民らは、建物内にとどまって無用な被ばくを避ける「屋内退避」を原則行うことになりました。

福島第一原発の事故では、避難によって大渋滞が発生し、避難所が変わるケースもあり、中には体調を崩したり、亡くなったりする人も出ました。

無理な避難を回避するため、屋内退避などの方針は、教訓を踏まえた形となっているということです。

避難所についても遠くの場所も含めて事前に用意するほか、バスなどの移動手段も確保するとしています。

また、オフサイトセンターは、原発から距離を離すとともに放射性物質の流入を防ぐフィルターなどの設置が求められるようになったほか、機能できなくなった場合に備え、離れた場所に代替の施設も用意することになりました。

そして、活用をめぐって議論になったSPEEDIについては、予測結果が不確実だとして避難の判断には使わず、実際の放射線量の測定結果から避難対象の地域を判断するとしています。

しかし、課題も指摘されています。

例えば、原発が立地する福井県や宮城県などでは、避難をする際、途中の道路で斜面の土砂が崩れやすいところがあり、地震や津波などの複合災害の際、避難できるのかという指摘も出ています。

豪雪地帯では気象条件によっても、避難が難しくなることが考えられます。

国は、すぐの避難が困難な場合は、屋内退避に移行することを考えていますが、国が毎年度の訓練のあと行うアンケート結果などからも、住宅などでは長期間の滞在ができるほど食料や水の備蓄が十分とは言いにくい状況がうかがえます。

また、半径30キロの中におよそ94万人が暮らす茨城県の東海第二原発をはじめ、静岡県の浜岡原発や新潟県の柏崎刈羽原発の周辺は、人口が多く、移動手段や避難場所の確保が課題ともなっています。

さらに、新型コロナウイルスのように感染症が拡大した場合、人と人との距離を離すため、より多くのバスなどの車両や避難所が必要にもなってきます。

現在、各地の原発は、規制委員会が事故を教訓にして策定した、より厳しい規制基準の審査で合格しなければ再稼働ができなくなりましたが、原子力防災はこの審査の項目に含まれていません。

原子力事故の防災計画は、内閣府が所管し、自治体とともに策定を進めています。

今後、教訓を踏まえてどれだけ実効性を高められるか、検証と改善を続けていくことが強く求められています。