アイリスオーヤマ 採用・人事担当者に聞く

マスクからロボットまで 変化の時代にチャンスをつかむためには?

2023年08月28日

(聞き手:田嶋瑞貴 豊田俊斗 正木魅優)

変化が激しい時代だからこそ、生き残るために何が必要なのか?

世の中が求めているものに常にアンテナを張り、年間1000点にのぼるアイデア商品を出し続けているアイリスオーヤマに、そのヒントを聞きました。

何をしているかわからない会社?

何をしているかわからない会社?

学生

正木

「アイリスオーヤマ」は、いろいろなものをつくっているというイメージが強いのですが、最も力を入れている事業というと何を挙げますか?

逆に弊社にどんなイメージありますか?

アイリスオーヤマ

佐藤さん

私はやっぱり家電とか、マスクですかね…

学生

田嶋

私は何の会社かって言われると、ひと言で出てこないです。

もともとはプラスチック製品を作る会社でした。

そこから園芸用品やペット用品をホームセンターで販売するようになり、徐々に拡大して、今では調理器具やヘルスケア用品など、生活用品全般を製造販売している会社になっています。

2009年からは家電の取り扱いも始めて、今はその売り上げが比率としては最も多いですね。

そういったことから「家電メーカー」という認識を持っていただいているのではないでしょうか。

いろいろなものを作っているんですね。

そうですね、家電メーカーって言われることも多いですけど、いろいろなことやりすぎて何をしているか分からないということですね(笑)なのでみなさんの答えで正解です!

学生

豊田

アイリスオーヤマの商品は価格が安いというイメージがあります。

商品開発のコンセプトで“SRG”というものを持っています。

シンプル(Simple)、リーズナブル(Reasonable)、グッド(Good)の頭文字をとってSRG。

シンプルな機能、使いやすくてかつ品質のよいもの、そしてお客さんにとって買いやすい値段にするというコンセプトです。

高くて高性能なものが必ずしもいいかって言われるとそうでもない。今はいろんな機能がついている商品も多いですが、使いこなせない時もありますよね。

それが本当に生活者にとって便利な商品なのかというと、疑問があります。

シンプルで使いやすく、かつ「なるほど」と思ってもらえる商品を目指しています。

VUCA

VUCA

最初のテーマに「VUCA」を挙げていただきました。

VUCAとは、「Volatility(変動性)」、「Uncertainty(不確実性)」、「Complexity(複雑性)」、「Ambiguity(曖昧性)」の4つの頭文字を繋げたもので、簡単に言えば今後世界がどうなっていくか分からないということです。

紛争や新型コロナウイルスの流行、日々変わっていくIT技術などが代表的な要素として挙げられます。

製造業だけでなく、どこの企業もこれに関しては、無視できない重要な要素になってきていると思っています。

アイリスオーヤマはVUCAに対してどう対応されていますか。

弊社はもともと、時代環境の変化に対応することを強く意識してきた会社だと思います。

一つ例で挙げるとすれば、新型コロナウイルスが流行した時に、それまで中国で生産していたマスクを国内でも作り始めました。

2020年の1月ごろ、中国に駐在している社員からウイルスに関する情報が入ってきました。これがもしかしたら今後日本でも流行するかもと察知し、変化に備えていました。

その後、国内でもマスクの供給不足が始まってきたので、国内で生産しようと即、判断しました。

普段からVUCAを意識していたために変化に対応できた例です。

それに加えて、インフラ面でいうと、元々弊社では工場の稼働率を7割に抑えているんです。

7割に?

これは何かが起きたときに、すぐに対応できるようにということで、3割の余力を残しています。

新型コロナの時は、宮城県の工場の空きスペースにマスクの生産設備を整えて、7月から生産を開始し、8月には1ヶ月あたり1億5千万枚の生産体制を整えました。

他社に先駆けた供給で、マスクの売上が2020年だけで200億円以上になりました。

マスクだけで200億円!

グループ全体の売上高は、当時過去最高の6900億円に。VUCAに対応して結果を出した例ですね。

世の中の変化をとらえてスピーディーに対応するために、どういうことを心がけていらっしゃいますか。

常にアンテナを張って、世の中の状況について、何でこうなんだろうと興味を持つことが大事かなと思っています。

アイリスオーヤマ

岩川さん

例えば弊社では社員が毎日日報を書いていて、どの部署の日報もお互い見られるようになっていて、その情報を自分の業務に落とし込んで考えています。

そういった情報から得たアイデアを、どうやって実際の商品につなげているんですか。

弊社では毎週月曜日に、「プレゼン会議」というものを行っています。

日報から得る情報などのほか、開発者・企画者が自ら実際に商品を使ってみて得られた感想をもとに「不満や不便さを解消するためにどんな商品があったらいいか」というのを、生活者目線でプレゼンします。

1つの提案につき5~10分ほどでプレゼンし、認められればその場で社長からGOが出て、午前中に決済されればその日の午後から、すべての部門の社員が同時に仕事をスタートします。

最短で、プレゼンからおよそ3か月で商品が出来上がります。

スピード感がすごいですね!

毎週月曜日ということは、毎週新商品が開発されているってことなんですか?

単純計算だとそうですね。それがあるので新商品を毎年1000点出している状態です。

それだけ新商品が出るということは、古いものは廃番になってしまうこともあるのですか?

世の中この先どうなるか分からないという状態だと、数年前の商品がこの後も売れるとも分からない。

ある程度先を読んだうえでニーズをとらえて、マイナーチェンジしたり価格を落としたり、時には廃番にもしています。

企業としてはロングセラーがあった方が、安定すると思うんですが・・・そこでずっと特定の商品に固執しないというのは、意図的にされているんですか?

そうですね。そのように考えるに至った代表的な事例を挙げると、中身が見える「クリア収納ケース」は弊社が初めて作って大ヒットしたのですが、競合がどんどん入ってきて価格競争になり、最終的に売り上げが急減したということがありました。

いろんな事例から学び、たとえヒットしてもそれだけにぶら下がり続けず、さまざまに事業を展開するという経営の考え方になりました。

ロングセラーにこだわり続けると、社として発展がなくなると考えています。「ヒット商品にこだわらない」というのが、こだわりかもしれませんね。

製造業の国内回帰

製造業の国内回帰

次の話題ですが、「製造業の国内回帰」とはどういうことでしょうか。

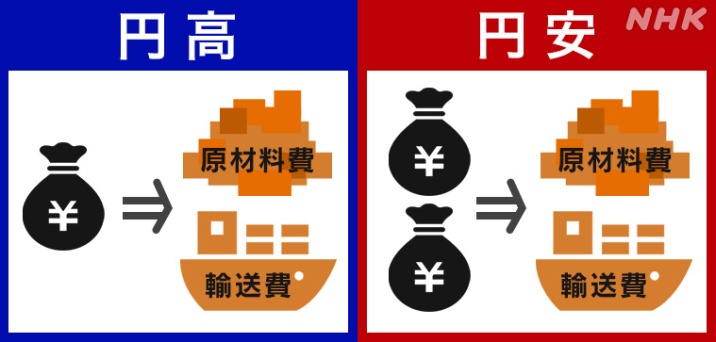

いま製造業・輸入産業にとって一番大変なのは、急激な円安の影響です。

円安になると、外国から同じものを買う時により多くの円が必要になるからです。

そのほかにも、製造業・輸入産業の現状には厳しい要素がたくさんあります。

例えば原材料費。当社としてもよく使うプラスチックの素材などは、円安に加え、原料となる原油価格の変動もあり、価格が高騰することが多くなっています。

あとは輸送費。コンテナの不足や燃料価格の高騰もあり、海外から同じ商品を運ぶのにもより多くのお金が必要になっています。

結局は商品の値上げをせざるを得なくなり、消費者にしわ寄せがいってしまっているのが現状だと思います。

それについての対策が、「国内回帰」ということでしょうか。

そうです。当社でいえば、昨年およそ50品目の商品の生産を、中国の工場から国内工場へ移管しました。

これによって、生産や輸送のコストをおよそ2割削減することができました。

最近は新しい国内の工場の建設も続いています。

また、わざわざ海外から資源を輸入しなくても、国内で賄えるものもあります。

それがいま弊社でまさに力を入れている、食品事業になります。日本産のお米やお水などです。

お米の消費って減っているイメージがあると思うんですけど、みなさんはパン派ですか?

私はごはん派です!

弊社はそもそも宮城県に本社があり、東日本大震災をきっかけに、東北の復興支援の意味もこめて精米事業に参入したのですが、今はその事業が拡大しています。

特にコンビニやスーパーなどの惣菜や弁当といった、いわゆる「中食」の需要が増えていて、時短もできるということで、パックごはんの売れ行きが非常に伸びています。

円安という観点では、海外に輸出などもされているのでしょうか。

お米やパックごはんはアジアを中心に輸出もしています。日本のお米がおいしいっていうのは知られているので、それなりに売り上げも良いです。

円安の時代だからこそ、国内でまだまだできることがたくさんあるのだと思います。

人手不足でロボット活用

人手不足でロボット活用

3つめにロボットの活用を選ばれましたが、このテーマを選ばれたのはなぜですか?

今は少子高齢化などの影響から、いろいろなところで働き手不足が深刻化しています。特にサービス産業において人手が足りなくなるといわれています。

これからはロボットやAI技術などのDXの力を使い、人は人にしかできないサービスや創造的な仕事に集中できるよう「人とロボットが協働できる環境作り」が必要だと思います。

アイリスオーヤマとロボットって、何かあんまり関わりがないんじゃないかなって思ったんですが…

弊社では「ジャパンソリューション」という企業理念があります。直訳すると「日本の課題解決」ということですね。

事業の拡大を検討するにあたり、新たな日本の課題を探したときに、弊社の強みをいかして解決できそうなものが「人手不足の解消」だったというわけです。

具体的にはどういう事業を行っていますか。

清掃用のロボットと配膳のロボットの販売や開発を行い、広く普及させるための事業に取り組んでいます。

弊社は多分野の商品を取り扱っている関係で、あらゆる種類の小売店や法人と取引があるので、その販売力や供給網を強みとしていかし、現在は4000社を超える企業に提供しています。

また、今年7月にはロボット開発のスタートアップ企業をグループ会社化し、ロボットの企画・開発から製造・保守までを一貫して行える体制を整えました。

清掃や配送、介護など、さまざまな分野でロボット事業を拡大させることを目指していて、最終的にはロボットが働くのが普通になる文化を作っていきたいと思っています。

「会社のパーパス」を意識して就活を

「会社のパーパス」を意識して就活を

最後に、就活生へのメッセージをお願いします。

VUCAの時代、どんな逆境があっても、そこに対して積極的かつ柔軟にアプローチしていくことを意識してほしいです。

固定観念だけでなく多様な価値観を持つことで、新しいアイデアを出して「ピンチをチャンスに変える」人が求められています。

「パーパス経営」という言葉を聞いたことがありますか。会社の存在意義(パーパス)を達成するために何ができるか、という考え方です。

この会社のパーパスに自分だったらこんな風に貢献できるなという視点をもっていろいろな会社を見てもらって、マッチしたところに入ってもらうのが一番かなと思っています。

ありがとうございました。

撮影:鈴木優 編集:脇本彩香