目指せ!時事問題マスター

1からわかる!2024年問題(2)運輸・建設・医療 変革のカギは?

2024年06月19日

(聞き手:西條千春 加治桜 西澤美咲)

2024年4月から運輸・建設・医療の分野で「働き方改革」が始まりました。残業の上限を規制し、労働時間が減ることで、「今までのように荷物が届かない?」「工事が遅れる?」といった私たちの暮らしの危機が懸念される「2024年問題」。対策は進んでいるのか?課題は何か?1から解説します。

解説委員が見た変革のカギは

解説委員が見た変革のカギは

学生

西條

「2024年問題」では、私たちの暮らしに影響が出始めていますが、現場ではどんな対策が始まっているんですか?

カギは「働く人が無理をしなくても、うまく回っていく仕組みづくり」です。

牛田

解説委員

限りある人や時間をどううまく活用できるかがポイントです。これから説明していきます。

佐藤

解説委員

教えてくれるのは、牛田正史解説委員と佐藤庸介解説委員。

牛田解説委員は労働・医療などが専門。社会部の記者として厚生労働省を担当してから、過労死など長時間労働の問題を10年以上取材。

佐藤解説委員は地域経済や農林水産業などが専門。2024年問題は、建設業だけでなく、農産物や水産物の輸送が難しくなることを通じて、全国各地の経済に影響を及ぼすことがないか、動向に注目している。

物流でライバル同士が連携

物流でライバル同士が連携

まずは物流業界です。大手企業を中心に新たな取り組みが始まっています。例えば「共同輸送」です。

学生

加治

一緒に運ぶということですか?

そうです。コンビニ大手のファミリーマートとローソンは2024年4月から一部地域で商品の共同輸送を始めました。

学生

西澤

ライバル同士が手を組めるものなのですか?

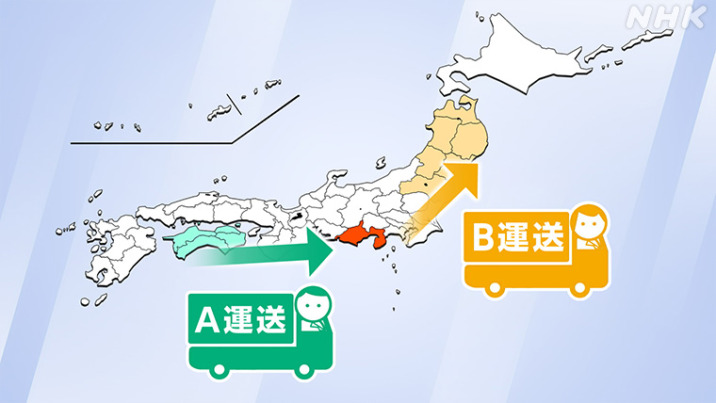

具体的には、1台のトラックが宮城県にあるファミリマートの拠点と岩手県にあるローソンの拠点で2社の商品を積み込んで、秋田県にあるそれぞれの物流拠点まで運ぶという取り組みです。

1か月あたりトラックの利用を最大10台ほど減らせるとしています。

それによって、ドライバーの働く時間を減らせるんですね。

ほかにも、長距離輸送の事例では複数のドライバーや運送会社が、リレー中継しながら荷物を運ぶ取り組みも広がってきています。

例えば、四国から東北に日用品を運ぶ際、途中の静岡でドライバーや運送会社を替えるといった取り組みです。

ムダをなくして賃上げ実現

ムダをなくして賃上げ実現

無駄な時間を省いて効率的に物を運ぶ方法を模索する運送会社もあります。

学生

西條

そういうことが可能なのですか?

東京大井ふ頭などの物流拠点の前には、特定の時間、荷物の積み降ろしに来たトラックの長い行列ができるんですね。

待機時間が数時間にのぼることもあるそうで、こうした、積み降ろしや荷物を待つ時間は実はドライバーの拘束時間の「2割」を占めるんです。

2割ですか!待ち時間がそんなに多いのですか!

積み降ろしの時間短縮は、非常に大きな課題です。取材した都内の運送会社が導入したのは、キャスター付きのカゴ型の台車と、電動リフト付きのトラックです。

手積み手降ろしの作業を大幅に減らし、作業時間を5分の1に減らせたそうなんです。

だいぶ減ったんですね!

さらに、各ドライバーが運んだ量、距離、時間、利益のデータを分析し、非効率なルートを割り出して、経営を改善した結果、ドライバーの賃上げも実現しました。

置き配、促進なるか?

置き配、促進なるか?

皆さんも協力できる対策の1つとしては、「置き配」の促進があります。

家にいなくても受け取れるので、よく利用します。

フリマアプリでは、受け取りを玄関前などの「置き配」に限定すると一定の大きさまで一律料金という配送サービスが始まっています。

東京・八王子、長崎・佐世保など「置き配」用のバッグを市民に提供するような自治体もありますよね。

佐藤

自治体も置き配促進に関わるんですね!

再配達を減らせれば車から出る二酸化炭素の削減にもつながりますからね。

「再配達」は、個人向けの宅配便全体の約1割を占めていて、政府も2024年度、再配達率を「6%程度」まで引き下げるとの目標を掲げています。

物流改革のカギは“荷主”

物流改革のカギは“荷主”

では改革は順調に進んでいるんですか?

運送会社を取材すると、「改善した」という声と、「何も変わっていない」という声の両方があります。変革の動きはまだ一部なのが現状です。

進まない理由は何でしょうか?

物流業界で、カギを握るのは「荷主」です。「荷主」とはつまり、メーカー・商社・小売りなど荷物の輸送を発注する側のことです。

働き方改革に必要な設備投資や、人手を確保するための人件費の上乗せ分を、本来は、運送料金、つまり運賃に反映させていくことが必要です。

実際には値上げがしづらいということですか?

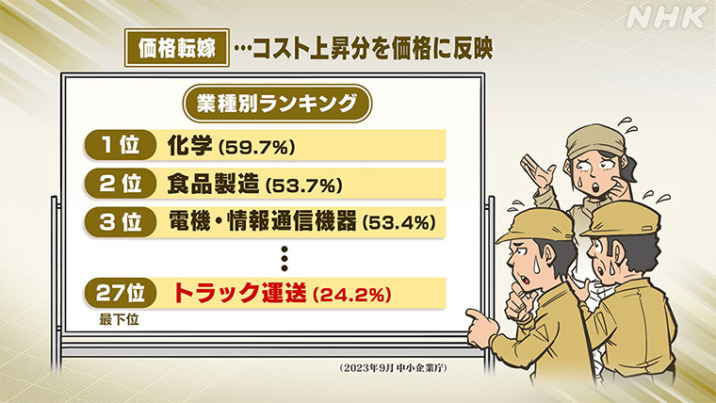

そういうことです。国の去年の調査では、「トラック運送」は、この価格転嫁の進捗状況が27業種中で27位。もっとも低くなっています。

運送会社は数が多く競争が激しいため、荷主に嫌われたくない、仕事を他の会社に取られたくないと、価格交渉に及び腰だった会社もありました。

何とかならないのでしょうか。

国も荷主対策を進めようとしています。2024年4月に成立した関連法では、荷主企業などに対して「物流の効率化に向けた計画の策定」が義務付けられました。

荷主側も当事者として関わると?

物流を維持するには、それがまさに不可欠だと思います。

建設現場に「ICT」

建設現場に「ICT」

建設業界ではどんな取り組みが進んでいるんでしょうか?

工事現場でICT=情報通信技術の活用が進められているところもあります。群馬県の従業員約30人規模の会社が導入したICT建機がこちらです。

見た目は普通のショベルカーですが…。

道路の建設現場で、重機を動かしていたのは、操作経験がわずか1年の従業員でした。それでも、簡単に動かせていて、現場作業を1人で任されていました。

だれかが遠隔で指示しているんですか?

そうではないんです。GPSなどを活用して位置情報を把握します。そうすると、操縦席にあるモニターに設計データや地形の情報が表示されるんです。

ゲームみたいですね。

実際の刃と地面との距離が、ミリ単位で画面に表示されるため、経験や感覚に頼らずに作業できて、操作の難易度が格段に下がったということです。

キャリアの浅い従業員の業務の幅を広げられれば、ベテランの技術者を別の場所に配置することができ、人材を有効活用できます。

限られた時間と資源で成果を出す、まさに生産性向上につながるんです。

改革は道半ば、浸透には時間も

改革は道半ば、浸透には時間も

こうした取り組みは、どんな会社でもできることなんですか?

建設業界は400万人以上が働いているので、切り替えるのは簡単ではないようです。

さらに心配なのは、サービス残業が増える可能性が指摘されていることです。

どういうことですか?

例えば実際は長時間残業をしていたとしても、1か月で45時間以内しか残業していないと過少に報告し、数字上規制を守ったように装うおそれがあるということです。それで、むしろ「給料が下がってしまう」ことになると。

違法ではないのですか?

もちろん違法ですし、働き方改革の本来の趣旨をたがえる行為です。

国土交通省には、工期や請負代金が適正か監視する「建設Gメン」という職員がいます。2024年度からは人員を倍増させていて“活動を本格化させる”としています。

「Gメン!」麻薬とかを取り締まるイメージでした。

運輸でも、2023年に「トラックGメン」という新組織ができました。

荷主側の事情でトラック事業者などに長い待ち時間や、運送料の不当な据え置きが発生していないか監視していて、悪質なケースについては勧告を出したり、社名を公表したりしています。

残業規制の“抜け穴”に懸念

残業規制の“抜け穴”に懸念

しかし監視を強化しても、抜け穴として懸念されているのが、建設での「1人親方の偽装」です。

「偽装」?

いわゆる「1人親方」は個人事業主で、今回の上限規制は直接関係ありません。

そのため、会社から指示を受けるなど実質的に従業員として働いているにも関わらず、個人として独立して「1人親方」の体をとれば、上限規制なく働かされるのではないか、といった懸念が出ているのです。

規制の対象外もあるんですね。

そうなんです。規制を受けなければ、長時間働けるので、働く側からしても、その分給料が増えるというメリットを感じてしまいます。

正直に規制を守っている会社が損をしないように、こうした行為が出ないか、労働監督当局は厳しく監視する必要があると思います。

災害復旧作業は「例外」

災害復旧作業は「例外」

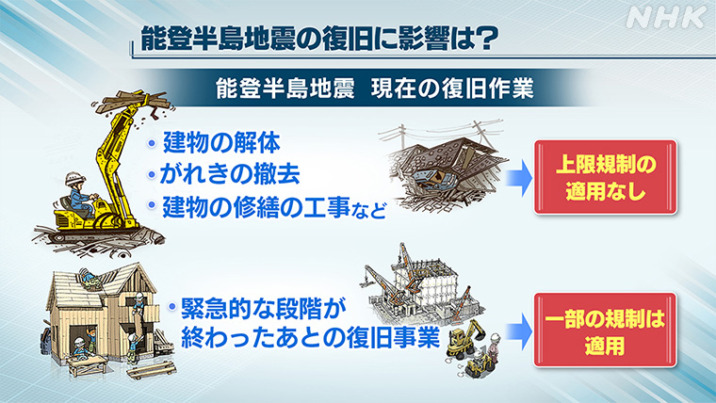

ちなみに建設では、例外として時間外労働の上限規制が適用されないケースがあります。それが災害復旧の工事です。

能登半島地震もありましたし、これから水害のリスクが高まる季節ですね。

厚生労働省によると、地震で被害を受けた建物の解体、がれきの撤去、建物の修繕の工事などでは、上限規制は適用されません。

急がなければいけないから長時間働いてもしかたないと…。

そうです。ただ、緊急的な段階が終わった後、復旧事業がもう少し長い期間かかるものについては、一部の規制が適用されるということです。

長期間かけて作業することが必要な工事については、働く人の健康を守ることも重要です。早期の復旧と働く人の健康のバランスを考慮し、こうした対応をとっているということです。

病院の“集約”に欠かせない患者の理解

病院の“集約”に欠かせない患者の理解

医療では人の命に直結するだけに、より改革は難しそうという印象があります。

そうですね。そもそも診療科や地域ごとに「医師の偏在」という根深い問題があるため、改革は容易ではありません。

そんな中でも、勤務医の負担を減らす取り組みとして「集約」や「統合」があります。

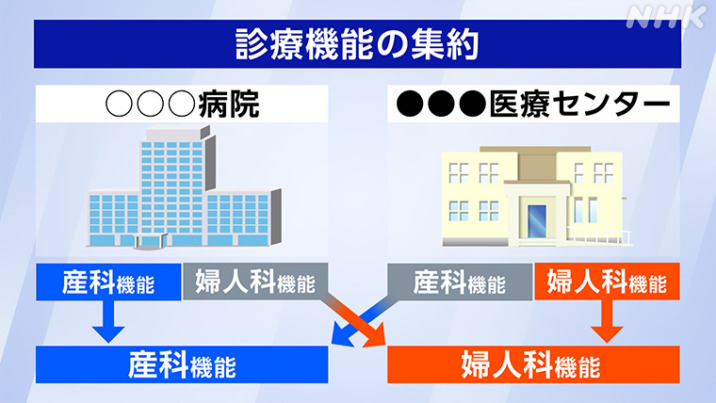

たとえば、北海道のある地域では、2つの病院にそれぞれ産婦人科があったけれど、産科と婦人科の機能を分けました。

その上で、一方の病院は産科、もう一方は婦人科を担うことにして、専門の医師を一か所に集めることが出来ました。これが集約です。

このほか、地域医療の現場では、地域に1つ大きな総合病院を作って、経営母体の違う複数の病院を統合・再編する動きもあります。

これまでより遠くの病院に通わないといけない人も出てくるのでは?

どこまでなら許容できるのか、地域住民に納得してもらえる丁寧な議論が必要です。集約や統合をすることで、救急医療の態勢が強化されるなど、結果として地域医療が守られる方向性にならなければだめですよね。

医師の“宿日直許可”とは?

医師の“宿日直許可”とは?

医療にも抜け穴の懸念ってあるんでしょうか?

懸念は出ています。「宿日直許可」という制度を見てみたいと思います。

宿直と日直のことですか?

はい。夜間や休日に医師が勤務する際、ほとんど患者が来ず、十分な睡眠や休息が取れる場合に時間外労働の規定から除外できるという制度です。

労働時間ではないことになるんですか。

例えば、午後8時から翌朝8時まで、当直勤務を行ったとします。通常であれば12時間、時間外労働を行ったことになりますが、宿日直許可があれば、それを労働時間としてカウントしなくてもよいという制度です。

でも実際は働いているのでは?

あくまで、ほとんど業務が無い場合に特例で認める制度です。もし、夜間に何人も救急患者が来て忙しいのに、宿日直許可を取っていたら、それは乱用になりかねません。

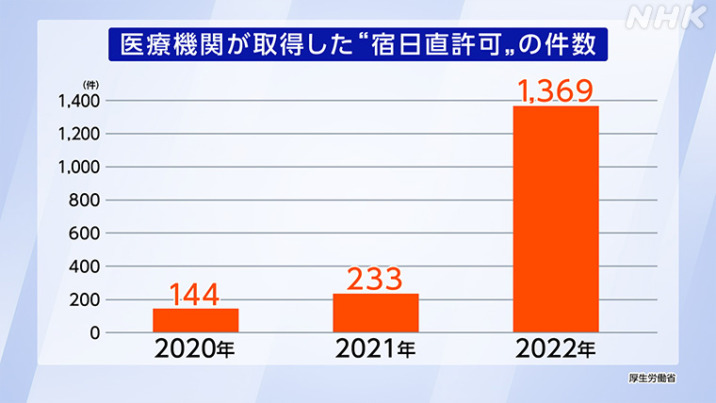

この「宿日直許可」の取得には労働基準監督署の許可が必要なのですが、その件数が、急増しているんです。

たしかに急増していますね…

時間外労働の上限規制導入を前に急増しているので、働き方改革対策の隠れみのになっているのではという指摘もあります。

一方で、そうした制度を使わないと現場が回らないという声も聞きますが、国は制度の実態をきちんとチェックする必要があると思います。

1人1人の意識改革も必要

1人1人の意識改革も必要

3業種の働き方改革の難しさが垣間見えました。私たちはこれから暮らしへの影響にどう向き合えばいいでしょうか?

運輸に関しては、消費者の「選択」が求められる時代になります。

「配送料が上がっても良いので、今のサービスを維持してほしい」と考えるのか、「配送料は抑えてもらい、サービスが低下するのはやむを得ない」と考えるのか。

クリックする前に、少し立ち止まって考えたいです。

一方で、医療は患者側の「選択」に任せるのには限界もあります。

「医師がいないので、出産を待ってください、我慢してください」っていうのは無理ですよね。だから、医療については国がより主導的に地域医療の維持に向けた議論を加速化させないといけないと思います。

大事なポイントは、業界の自助努力だけでは解決できないということ。運送会社だけではなく荷主や消費者の対応も必要。医師だけでなく患者の理解も必要だということだと思います。

“魔法の杖はない”

“魔法の杖はない”

建設業の未来はどうですか?

取材していて感じるのは、働き方改革に“魔法の杖はない”ということ。これをやれば確実に進められるという手はないんです。

人手不足は今後も避けられない課題です。となると、1人あたり時間あたりの生産性をいかに高められるかに尽きると思うんですよね。

「生産性」がカギですね。

ICTも活用しながら、人の手をかけないところ、若手でもできるところ、ベテランがやるべきところ、と、“業務をいかにうまく“切り分けるか。限られた人、時間をどこに使うのか、地道に見極めていくことが求められると思います。

本当に小さいことでも見直せる部分を探していくと。

建設業は地域経済にとって大きな産業です。だから、生産性が向上し、賃金が上がり、若者が集まり、人手不足も解消されるという好循環にいかに近づけられるか。持続可能な産業にしていけるかが問われているのです。

ありがとうございました!

「2024年問題」については、こちらの解説番組でもご紹介しました。

撮影:正木魅優 編集:林久美子

あわせてごらんください

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!2024年問題(1)運輸・建設・医療の働き方改革で暮らしはどうなる?

2024年06月13日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!物価高 いつまで続く?賃上げは?

2024年03月07日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!パレスチナ・ガザ地区 かつての日常は?現状は?

2024年04月24日

-

-

就活ニュース

若手社会人に聞く“働くことのリアル”(2) 仕事は怖いと思っていたけど…

2024年06月14日