知的障害のある人が通う奈良県の事業所では、選挙に立候補した人を利用者に説明したり、投票所まで付き添ったりして投票に結び付ける取り組みを進めています。

(ネットワーク報道部記者 土方薫)

選挙という制度も知らなかった

奈良県斑鳩町にある生活介護事業所「あゆみの家」には、知的障害のある10代から50代までの約20人が通っています。

ことばでの意思表示が難しい人など、障害の程度はさまざまです。

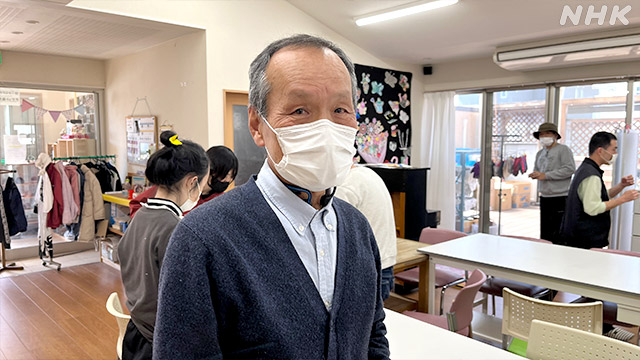

理事の森川和昭さんは施設で働くようになってから初めて選挙があった5年ほど前、一度も投票したことがない人や、選挙という制度も知らない人がいることを知りました。

そこで選挙に関心を持ってもらおうと候補者全員の写真を示して、誰が立候補したのかを知ってもらうことにしました。

森川和昭さんの話

「選挙の投票は誰もが持つ当然の権利だと思います。環境さえ整えることができれば、障害があっても必ず投票できると思ったんです」

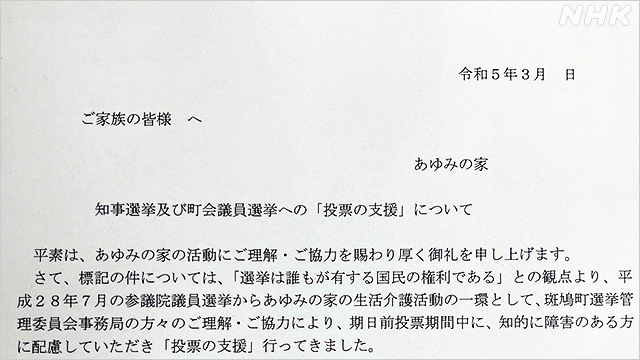

選挙の時には、選挙ポスターや選挙公報を活用して候補者の顔写真などをまとめた用紙を作っています。

その用紙を事業所に通ってくる人に見せて、どの候補者を選ぶのか考えてもらうのです。

候補者の説明、投票の練習、投票所まで付き添い

選挙に行くかどうかは本人の意志にまかせるようにしていて、保護者などにも通知を配って協力を呼びかけています。

今は利用者の半数ほどが投票に行くようになっているということです。

施設では投票日が近づくと候補者をまとめた用紙から投票する人を指で指し示したり、自分が選んだ候補者の名前を書いたりする練習を個別に行います。

投票する日は、職員が施設から投票所まで付き添い、終わるまで投票所の外で待っています。

投票所で利用者は、候補者の顔写真が並んだ用紙を手にして投票したり、候補の名前を記入することが難しい場合は、選挙管理委員会の担当者に投票する人の名前を書いてもらう「代理投票」を利用したりしているということです。

無理だと思っていた投票が

水田眞知子さんは、20年以上前から事業所に通う息子の幸孝さんについて、選挙で投票することを長い間あきらめていたということです。「選挙に行くということ自体が頭になく、選挙整理券が届くと、そのまま捨てていました」と話していました。

しかし事業所で選挙をサポートする取り組みが始まった時、関心を持って初めて投票して、それ以来、投票をするようになったということです。

水田眞知子さんの話

「本当は選挙に行ってほしいと思っていて、行けていないことがもどかしかったです。このような取り組みを通じて投票できることが親としてとてもうれしいです」

森川和昭さんの話

「選挙管理委員会とも事前に打ち合わせをして、投票に行く人の状況などをつかんでもらったうえで対応してもらえるので助かります。選挙が雲の上のような存在だと感じていた人も投票ができるようになり、この取り組みを始めてよかったと思います」

事業所では、今回の統一地方選挙の投票でも同様の取り組みを行う予定だということです。