選挙って、なんだか難しい―。そう感じている人って、意外と多いのではないでしょうか。

「任期満了」「公約」「争点」「定数」などなど、ふだんはほとんどなじみのない言葉が、選挙が始まったとたん、急に耳に入ってきます。

知的障害のある人にとっては、なおさらです。

その難しさを工夫しながら乗り越えて、平等に選挙権を行使してほしいと、知的障害者の選挙への参加をサポートする事業所が福島市にあります。(福島局・佐藤翔記者)

こだわりの自作テキスト

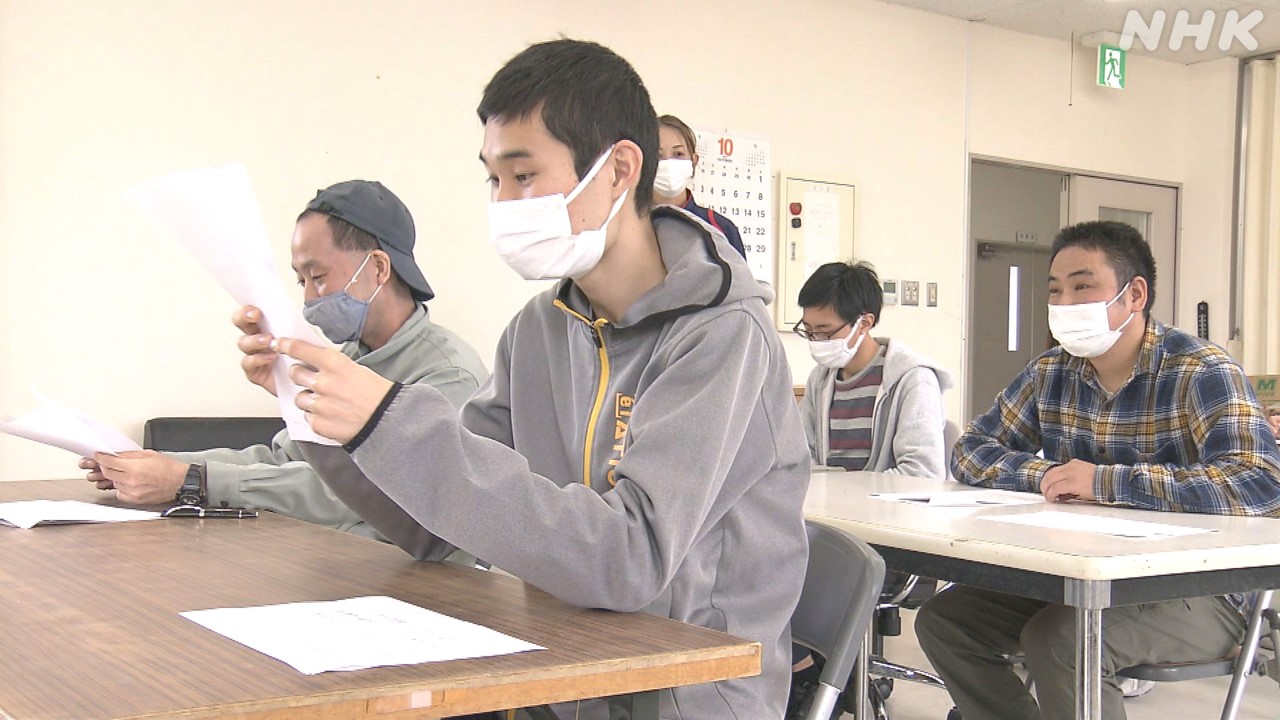

福島県では10月30日、任期満了に伴う県知事選挙が行われ、2人の候補が論戦を交わしています。そんなさなか、福島市の就労継続支援事業所「あづま授産所」では、この県知事選挙の「勉強会」が開かれました。

集まったのはこの施設で働く知的障害のある9人。9人は2日後に、期日前投票をするつもりです。

「皆さんで新しい知事を選ぶか、あるいは今までの知事を選ぶか、そのあたりをきちんと考えて、自分の意思、自分の考えで投票することになります」

やさしい言葉で語りかけていたのは、施設長の松崎哲也さん。7年ほど前から、施設で働く障害者がある人たちの選挙への参加をサポートしてきました。

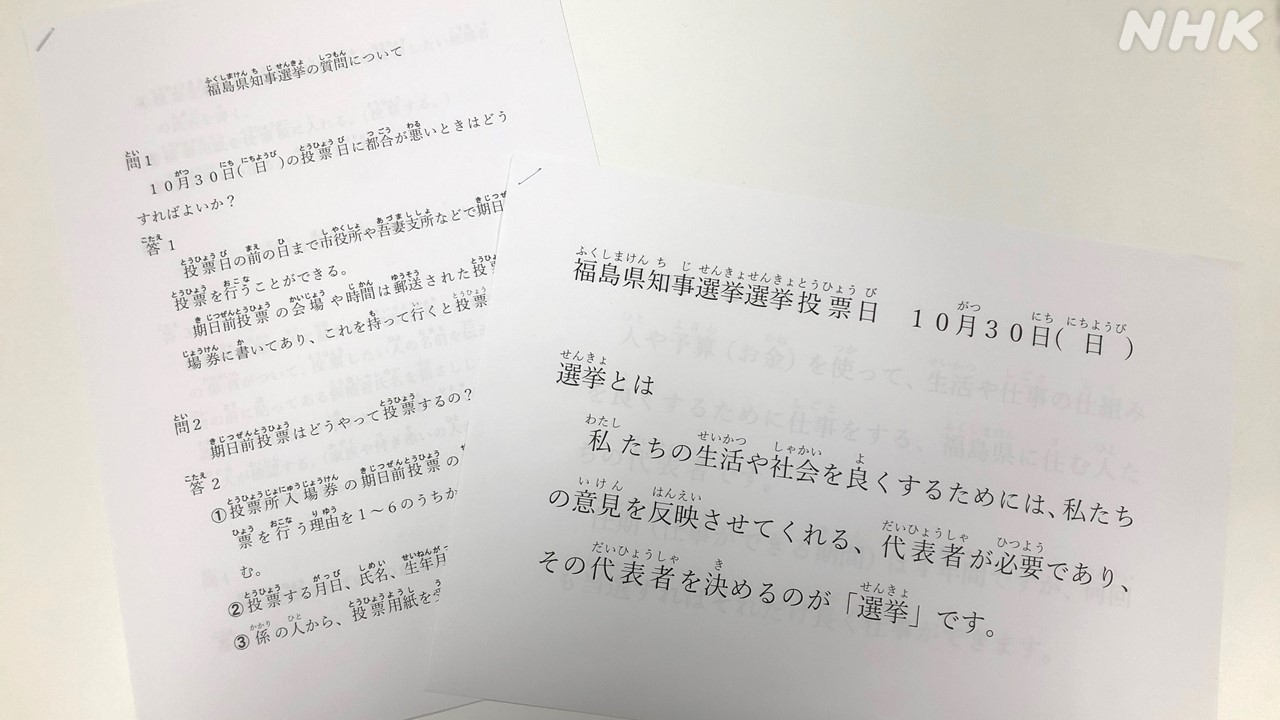

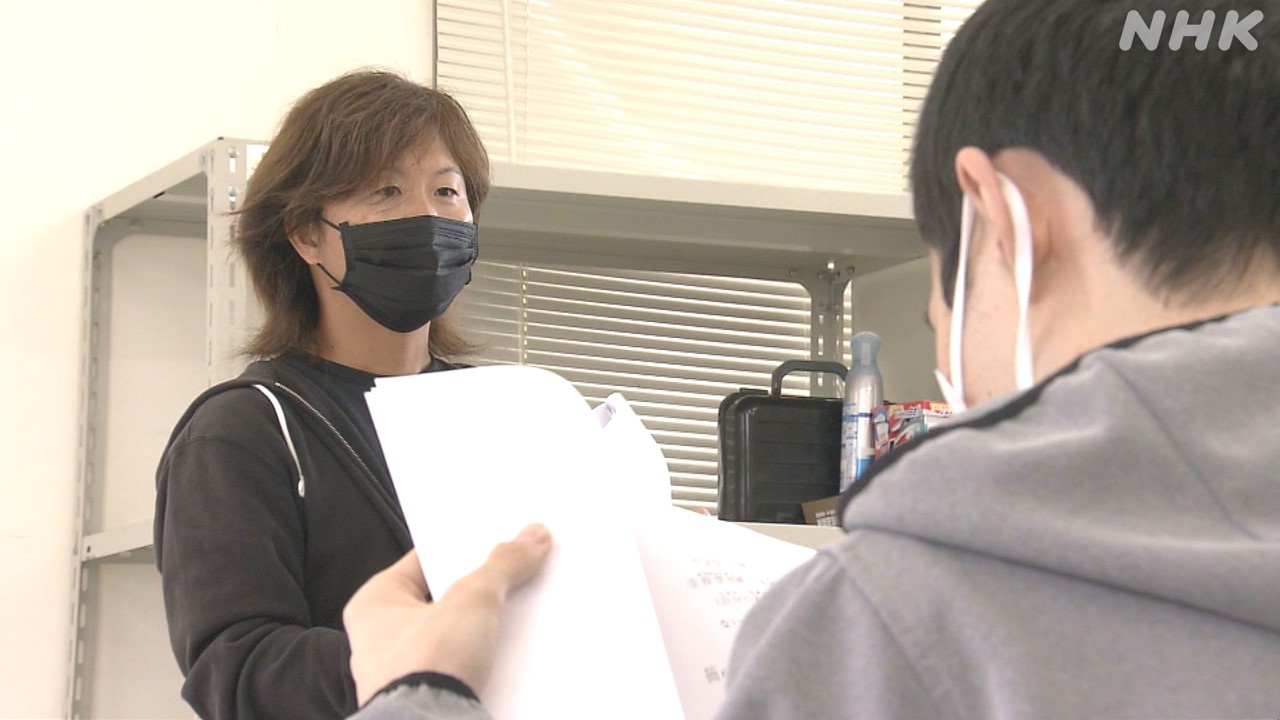

勉強会で配られたのは、松崎さんが手作りした「テキスト」です。

選挙とは何か、公約とは何か、なぜ投票をするのかなどの基本的なことばや仕組みを、わかりやすい表現でつむいでいます。

すべての漢字に読み仮名をふる徹底ぶりです。

松崎さんは、過去の国政選挙や市長選挙などのたびにテキストを作成。このとき配られたテキストも、今回の県知事選挙に立候補している2人の候補者の紹介はもちろん、投票所での注意点や必要な心構えなどにフォーカスした、唯一無二の内容となっています。

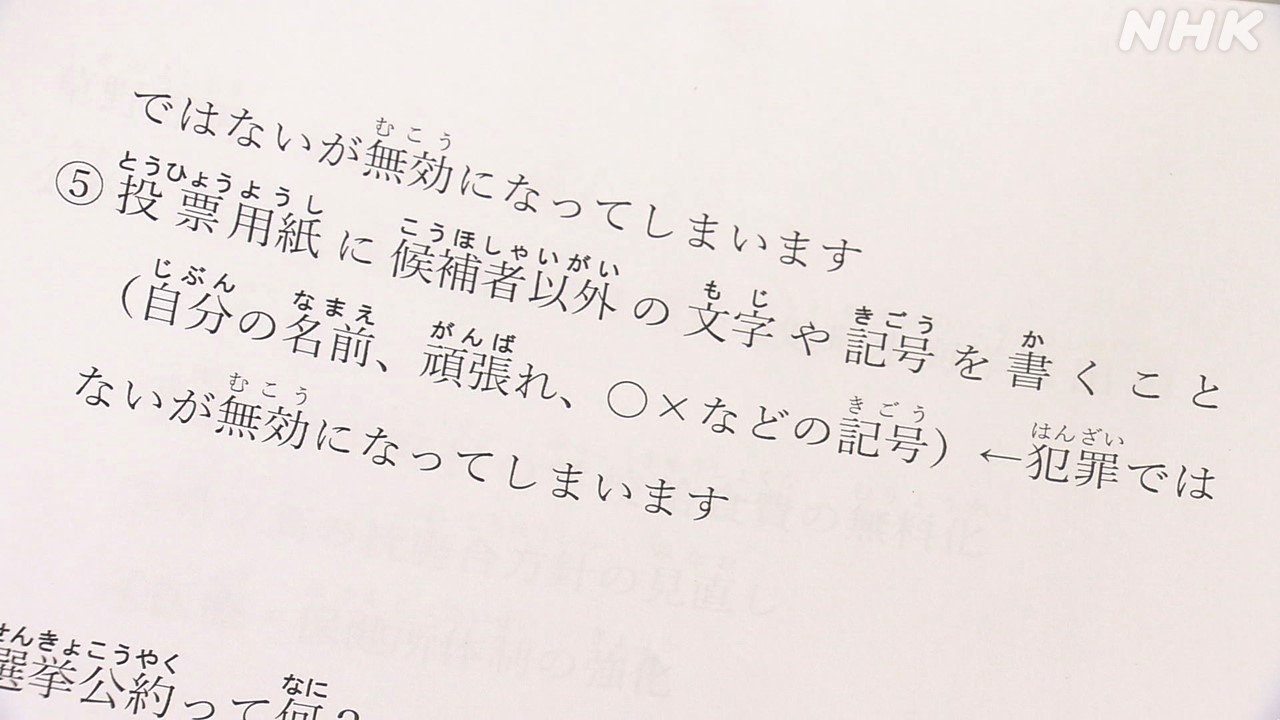

とはいえ知的障害のある人が実際に投票をするには、特別な気遣いが必要です。テキストには次のような注意書きも。

「投票用紙には、候補者以外に、自分の名前などを書かないこと」

「投票用紙に名前を書いて」といわれて、自分の名前を書いてしまい、せっかくの投票を無効にすることがないようにするための配慮です。

施設長の松崎哲也さん:

「名前と聞くと色々な人が浮かんできて、最初に浮かんだ名前を書いてしまう人もいます。ことばひとつ、ひとつでもできるだけ丁寧に説明したいと思っています」

障害者の「意思決定を支援」が注目されている

知的障害のある46人が通うこの施設で、松崎さんが選挙への参加に取り組んでいる理由の一つは意思決定の支援だといいます。

施設長の松崎哲也さんの話:

「障害福祉 の分野では6~7年前から、自分のことを自分で決めるということをサポートする『意思決定支援』 という考えが注目されていますが、選挙は有権者の意思決定そのもの。選挙に参加することで、利用者それぞれが意思を決定する経験につながればと思いました」

障害のある人たちの意思決定の支援が社会から求められる中で、選挙への参加は最適だと考えたのです。

プロセスも大切に

「選挙」をよりわかりやすく伝えるのなら、イラストや図解をふんだんに盛り込んだテキストの方がほうがよいはずです。しかし、松崎さん自作のテキストは文字、文字、文字。文字だらけ。しかも「投票所入場券」や「宣誓書」など、難解な言葉もそのまま紹介しています。

あえてかしこまった文章にしているのは、松崎さんの明確なねらいがありました。

彼らはこれから大事な意思決定を行う1人の有権者。松崎さんは、選挙への理解を深めるプロセスを大切にしながら、みんなが同じ権利を持つ有権者だと分かってもらいたいと思っています。

施設長の松崎哲也さんの話:

「もちろん丁寧に説明はします。でも、本当に大切なのは、障害があっても 、同じなのだという風に感じてもらうのが大切かなと思っています」

気持ちを大切に

松崎さんは、約20分の勉強会の最後で、次のように呼びかけました。

「1番大切なのは、自分の意思。意思って分かります?固い石じゃないよ。自分の考え、自分で考えて投票する。2人の候補者のどちらかに決める。とても大切なことです。自分はこの人に入れたいんだという気持ちを大切にして、あさって投票に行くまでに決めてきてください」

利用者の話:

「ドキドキしますね。書く人の名前を考えてから決めようと思います」

「(投票したいと思いました?)思いました」

期日前投票へ

そして迎えた期日前投票の日。昼休みを使って、利用者が投票所に向かいました。

いよいよ投票へ

松崎さんによると、知的障害のある人にとってもっともハードルが高いのが、実際に投票するという行動だといいます。

投票所には、知らない人や見慣れない机などがずらっとならびます。

こうした慣れない状況に直面すると、緊張してしまう利用者がかならずいます。

こればかりは、松崎さんが代筆することはできません。同伴者としてじっと見守ります。

ある男性は、投票所の係員に「代理投票」をしてもらう予定でしたが、直前になって自分で書きたいと希望。 悩んだあげく、なんとか自分で記入して投票を終えました。

無事に投票を済ませた利用者たちをねぎらう松崎さん。彼らのようすを笑顔で見つめながら語りました。

施設長の松崎哲也さんの話:

「自分で意思を決めて投票する。この時の表情はいつの選挙のときも、みんながたくましくなった気がするんです。選挙はひとつの手段ですが、こうした意思決定を繰り返していくことが、彼らの成長につながっていくと思っています。投票所の皆さんが、入り口で優しくあいさつをしてくれるだけでも全然心境が違います。困っている様子だったら温かく声をかけてくれるとか。堅苦しく感じる投票所が、そうした空気になったらもっといいですよね」