知的障害のある人たちが選挙に参加するには、

「選挙の仕組みや公約を理解するのが難しい」

「サポートなしで、ひとりで投票をしなくてはいけない」

といったハードルがあります。

こうした課題がある中で沖縄市の社会福祉施設では、知的障害者が選挙に参加しやすくなるよう取り組みました。

(沖縄局・荒木 さくらアナウンサー)

選挙のために取り組んできた

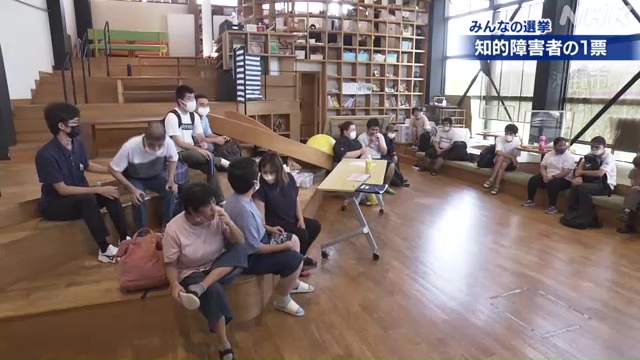

知的障害のある人が19人通っている、沖縄市の生活介護事業所です。

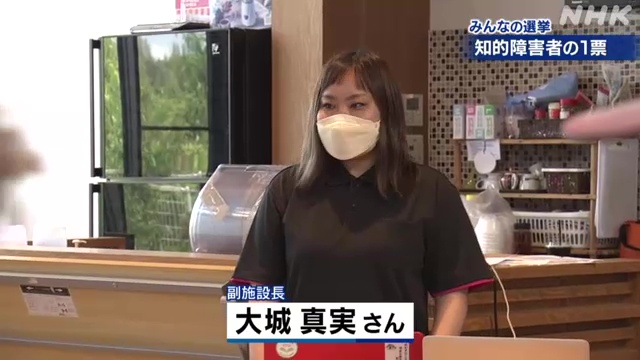

副施設長の大城真実さんは、前回2018年の沖縄県知事選挙で知的障害者が選挙に参加する難しさを感じ、より良い環境を作りたいと取り組んできました。

大城真実さん:

「選挙自体があるっていうことは利用者のみなさんわかっていて、ただどうやって行ったらいいか分からないとか、家族の方もどのように連れて行ったらいいか分からないという声がありました。利用者が選挙カーの皆さんに、がんばってねという声もかけているので、彼らもしっかり選んでできるんじゃないかなと」

この施設ではこれまで、知的障害のある人に、選挙の仕組みを理解してもらおうと取り組んできました。

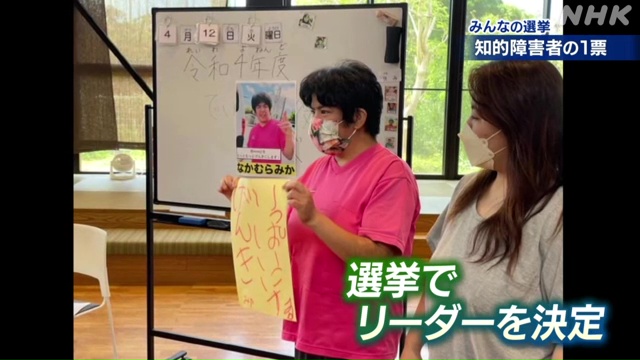

その一つが施設の中のリーダーを決める選挙です。毎年実施していて、立候補した人は自らポスターを作り、公約も発表。みんなで投票も行い、一連の選挙の流れを学んできました。

知事選を前に説明会や模擬投票

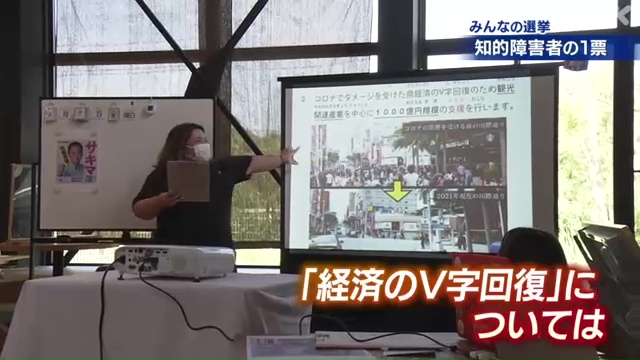

今回はこうした取り組みの後で初めての知事選挙です。投票前には説明会を開きました。

職員:「この方見たことありますか?」

利用者:「ある!」

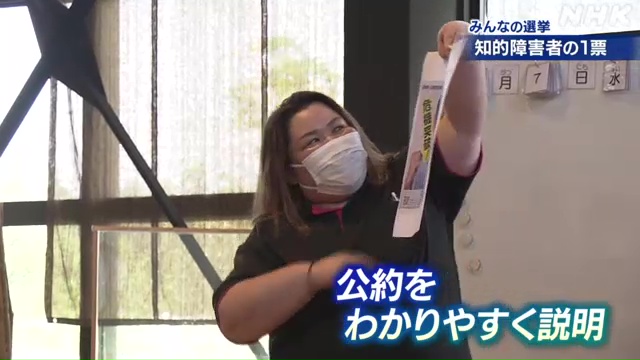

施設の職員が候補者のポスターや人となりを紹介した後、それぞれの公約をわかりやすい表現に言い換えました。

例えば「県経済のV字回復」については「コロナ禍の国際通りになっています。全然人いないよね。これに戻れるように支援しますという対策になっています」などと説明していました。

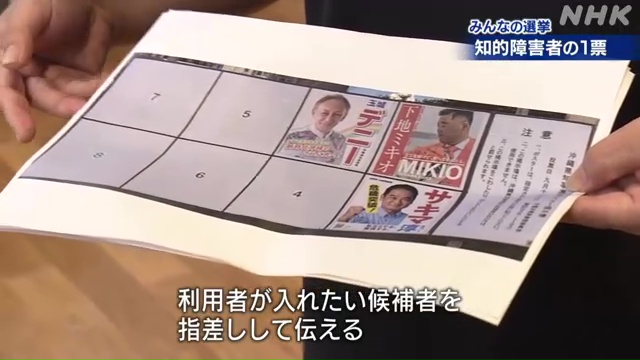

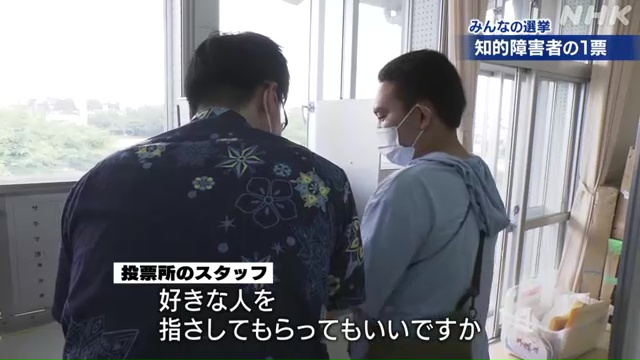

さらに本番に向けた模擬投票も。知的障害者にとって最も難しいのが投票です。投票は、公平性を保つために1人で行わなくてはなりません。

しかし知的障害者の中には文字を書くのが苦手な人もいます。そこで施設が用意したのが、選挙ポスターの写真です。

投票したい候補者を自分で指を差して伝えます。障害やケガなどで字が書けない人が、投票所のスタッフに代筆をしてもらう「代理投票」という制度を利用します。

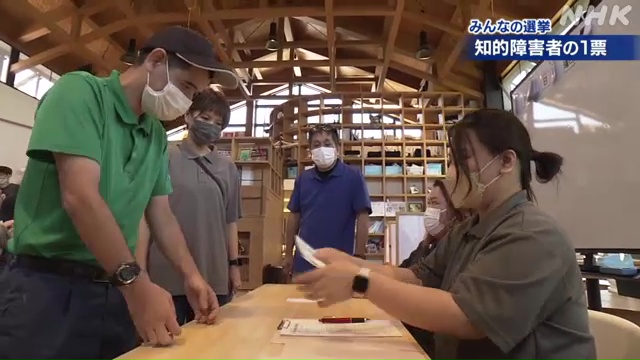

いよいよ投票

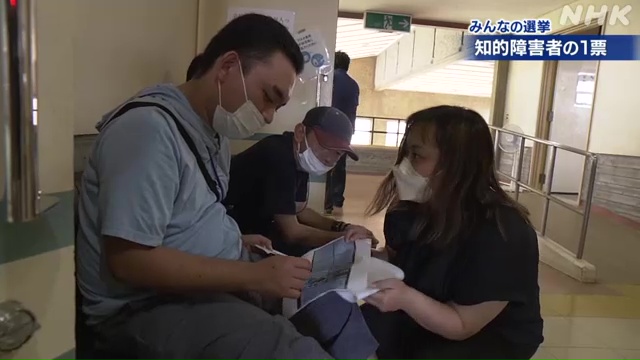

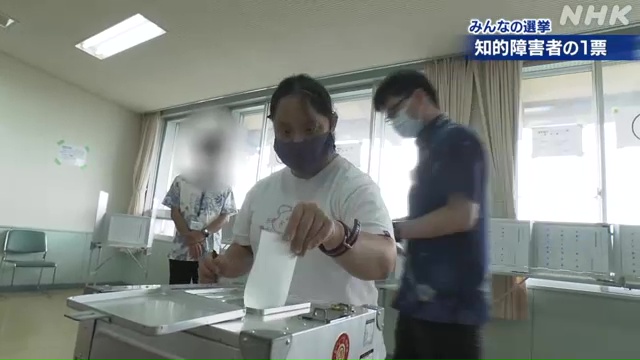

迎えた投票の日。この日は6人が自分の意志で、期日前投票に向かいました。投票直前まで、流れの確認をして、いよいよ本番。

スタッフにきちんと意思を伝えることができ、自分で選んだ候補者に、無事1票を投じることができました。

大城さんはこうした取り組みを続けることで、誰もが平等に持つ1票の権利を大切にしたいと考えています。

大城真実さん:

「時間もかかったりしたが、皆さん投票ができて良かった。ひとりひとりに与えられた貴重な一票なので、しっかり本人の意思で選ぶことができているので、そこは続けていきたい。もっともっと知ってもらい、こういうところが知的に障害がある人が少しつまずいてしまう場面だよっていうことをこれからどんどん知ってもらって、一緒に変えていけたら」