札幌市では、障害がある人がスムーズに投票できるよう、必要な支援を事前に記入できる「選挙支援カード」を3年前から導入しています。当事者の声をきっかけにつくられた“1票をつなぐ"カードです。

(札幌局・三藤紫乃)

投票を手伝ってもらえますか

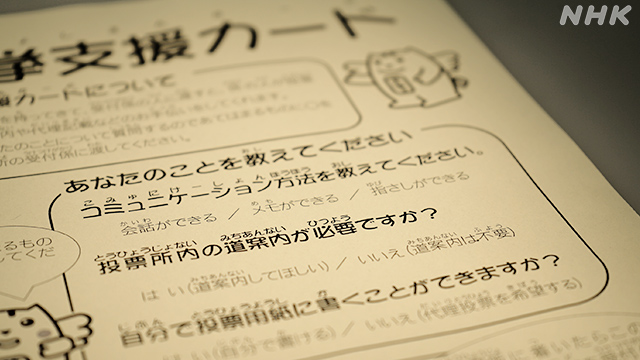

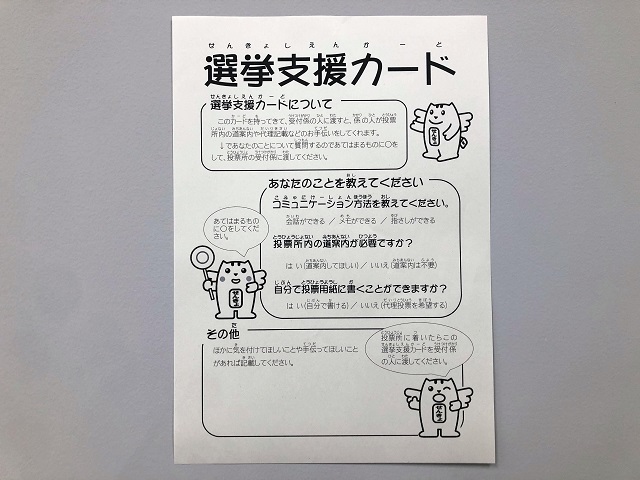

札幌市で3年前から導入されている「選挙支援カード」。

クリックすると大きく表示されます

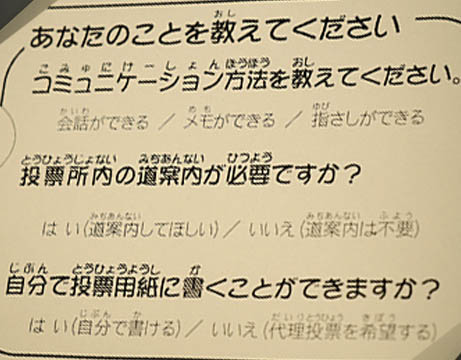

大きさはA4サイズで、「カード」と言うには少し大きめのこのシートには、3つの質問が書かれています。

まず①「会話ができる」「メモができる」「指さしができる」のどれかに丸をします。

次に②「投票所内の道案内が必要か」

③「自分で投票用紙に書くことができるか」という質問に、それぞれ「はい」か「いいえ」で答えます。

質問①で、どのようなコミュニケーション方法がよいかを伝え、質問②で、付き添いが必要かどうかの意思表示をします。

さらに質問③で、代理投票の申請を希望するかどうかを伝えられるようになっています。

きっかけは当事者の声

選挙支援カードは、知的障害がある子どもとその家族を支援する「札幌市手をつなぐ育成会」の提案で生まれました。

育成会の事務局長を務める深宮しのぶさん(52)も、発案に携わった1人です。

深宮しのぶさんの話:

「私の息子は自閉症で、順番に並んだり、1か所にとどまって待ったりするような行動は苦手です。いちいち説明しなくても手伝ってほしいことがすぐに分かってもらえたら、どんなに気持ちが楽だろうかと思いました。障害がある人が選挙に行きやすくなるにはどうしたらよいか、考えてできたのがこのカードだったんです」

深宮しのぶさん

育成会は札幌市選挙管理委員会と協力して2014年から、障害がある人たちが投票の仕組みを学ぶ模擬投票を行ってきました。

選挙管理委員会に選挙支援カードを提案してみたところ、すぐに導入が決まりました。カードは、書く人も見る人も使いやすいよう簡潔な内容を目指しました。

模擬投票

質問は選択式にして、丸をつけるだけで必要な支援を伝えられるように工夫しました。

必要な支援は人それぞれ

札幌市の障害者団体で活動する安田恵美子さん(53)は、導入以来、選挙支援カードを使って投票しています。安田さんは、投票所のような場所に1人でいるとパニックのような状態になってしまうといいます。

投票所のスタッフにうまく説明できずに投票をあきらめて途中で帰ってしまったこともありました。

しかし今はカードで支援が必要なことを伝え、投票所のスタッフに付き添ってもらって1票を投じています。

また同じ団体で活動している阿部年春さん(48)は、字を書こうとすると手の震えが出てしまうため、選挙では代理投票を申請しています。

投票所には両親に付き添ってもらっていて、まだ1人で選挙に行ったことはありません。

阿部さんは「知らない人に自分のことを話すのは、ちょっと難しい。カードがあれば、初対面の人にも必要なサポートを伝えられるかもしれない」と話しています。

より多くの人に

一方で課題もあります。安田さんたちによると、投票所のスタッフが選挙支援カードの存在を知らなかったとみられるケースもあるといいます。

対応がスムーズにいかないことで大きな不安を感じてしまう人がいるため、投票所の事務を担う人にも広くカードの存在を知ってもらう必要があります。

また使い手の側への浸透も重要になります。

カードが導入されて以降、札幌市ではこれまで3度、選挙が行われてきましたが、市によるとカードの利用者は最も多いときでも市内で38人にとどまっています。

深宮しのぶさんの話:

「選挙支援カードは障害がある人だけでなく、高齢者なども使えるようになっています。まずはカードのことをもっと多くの人に知ってもらいたいと思います」

導入から3年。今後「選挙支援カード」への理解が進み、活用がさらに広がることを期待したいと思います。