参議院選挙を前に、障害のある人たちが今、「投票しやすい環境を、もっと整えてほしい」と訴えています。

(具体的な声はこの「みんなの選挙」サイトでも紹介しています。)

先日、障害者団体が“配慮が十分でないため投票が難しくなるケースがある"として、実際の事例をあげて国に改善を求めました。

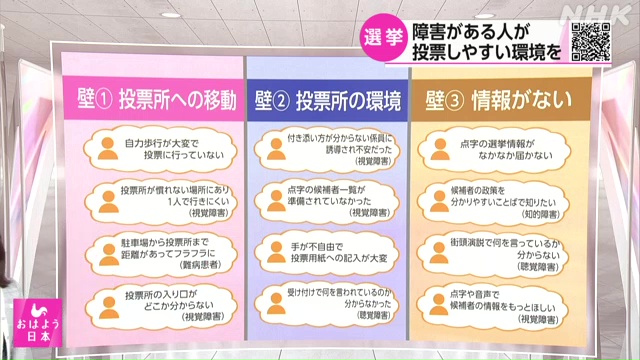

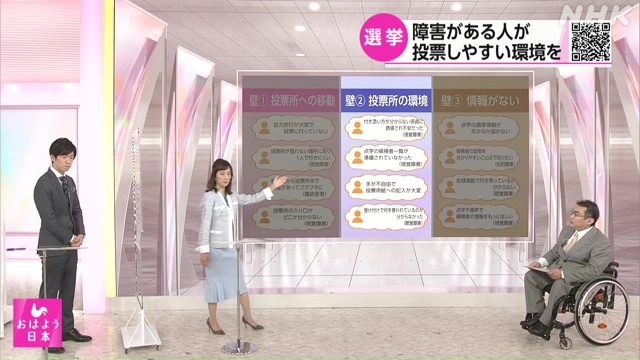

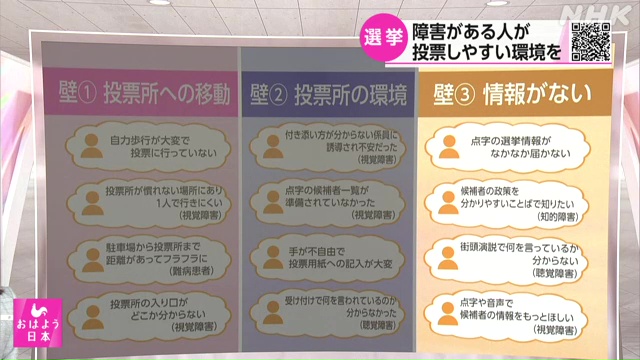

こちら、団体などに寄せられた声の一部です。

投票を巡る課題は、

「投票所への移動」「投票所の環境」そして「情報が入らない」の3つに分けられます

課題1:「投票所に行くのが難しい」

遠い場所や行き慣れていない場所では、障害があると移動が大変で投票に行くのをちゅうちょしてしまうという声があります。

郵便で投票する制度もありますが、障害の種類や程度などで使える人は限られています。

自治体の中には、公用車や介護タクシーを使った移動支援や巡回投票をしているところもあります。そうした自治体が増えては来ていますが、まだごく一部です。

課題2:「投票所の環境」

寄せられた声から見えてきたのは「投票所格差」と呼べるような状況です。

投票所では筆談ができる道具が準備されていたり、依頼すれば投票をサポートする人が付き添うなど、投票をスムーズに行うための支援が求められています。

しかし「太いペンが用意されていない」とか「座って投票できるように、いすが置かれていない」、さらに投票所に関わる人に支援の仕方が周知されていないなどという声があがっています。

こうした投票所の格差をなくそうと、取り組んでいる自治体があります。

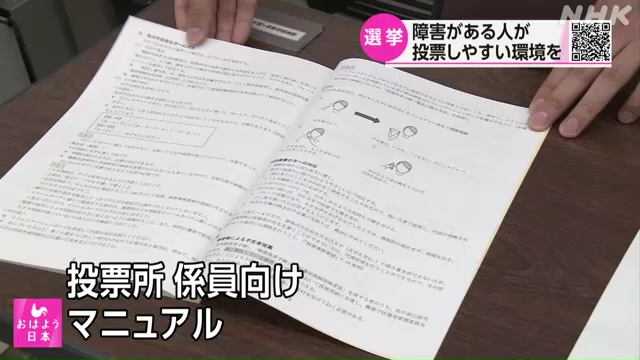

マニュアルを作って投票所の関係者に配布

さいたま市の選挙管理委員会では、投票所の係の人たちに向けて、障害のある人たちへの接し方をまとめたマニュアルを作りました。

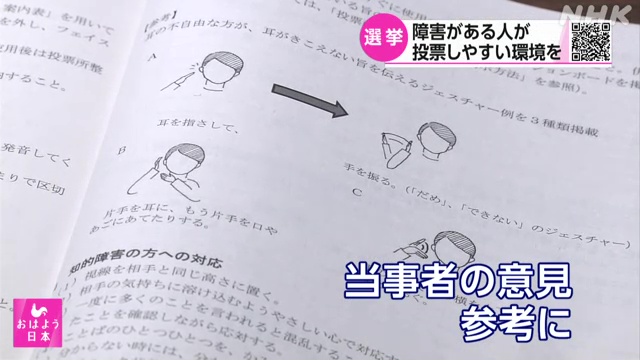

腕を貸して半歩前を歩くなど視覚に障害のある人への付き添い方。

聴覚に障害がある人への説明のしかた。

当事者の意見を参考にまとめ、投票に関わる全員に配ってどの投票所でも同じ支援が受けられるようにしようとしています。

障害のある人への対応をまとめたマニュアルは、さまざまな自治体で作られるようになってきています。ただ障害の種類や程度はさまざまで、必要な支援も異なります。マニュアルをベースに臨機応変に対応できることが求められます。

課題3:「情報が届きにくい」

障害がある人に情報が届きにくいという声です。

例えば視覚障害がある人に、点字や音声のデータなどで候補者の主張など選挙にかかわる情報を届けたりする支援はありますが、人手が足りず、選挙の情報が届くのが遅いといった声が数多く寄せられています。

情報が届かないということは、ある種の疎外感を生んでしまいます。投票への「心理的な壁」を作らないためにも情報保障は欠かせません。

そして障害によっては投票が権利だということを理解するのが難しい人もいます。

1票の大切さを知ってもらおうという取り組みがあります。

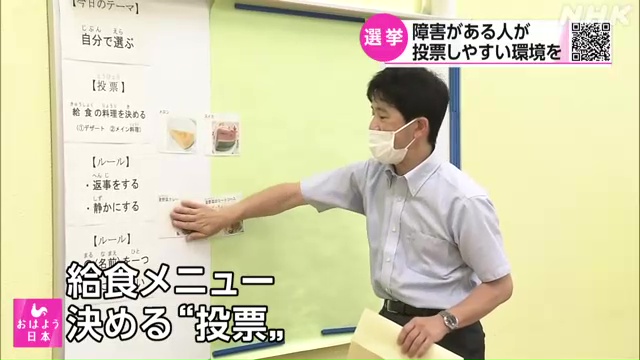

1票の大切さを学ぶ授業

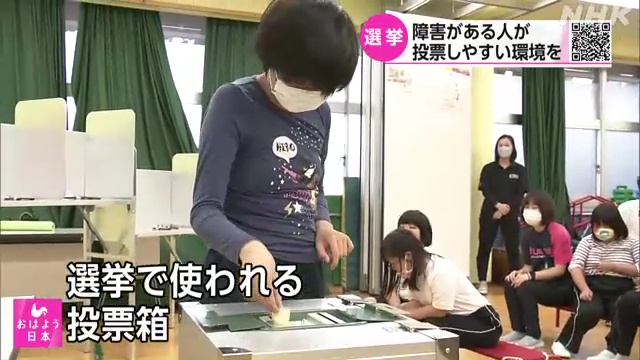

都内の特別支援学校で、給食のメニューを決める「投票」が行われました。

参加したのは知的障害などがある中学3年生約30人です。

教師は生徒に「何を選んでもいいし決めないということを選んでもいいです。それが君たちの権利です」と話し、生徒たちは実際の選挙で使われる投票箱に1票を投じました。

開票の結果、給食のメイン料理は「夏野菜カレー」に決まりました。自分たちが関わることを、自分たちで選ぶ大切さを学んでもらいます。

常松浩三郎主幹教諭:

「障害のある子でも自分で意思を発揮して決められる、一人一人が幸せを追求していいし、未来を決めていくことが大事だと思っています」

ちょっとの意識で誰もが便利に

障害のある人の投票の課題は、20年以上前から改善してほしいという声があったにもかかわらず、これまでこぼれ落ちてきました。

簡易スロープを設置するときに角度を少しでも緩やかにしてもらえれば、私(竹内解説委員)のような車いすユーザーにとっては非常にありがたいです。

巡回投票も高齢者や若者にとっても便利なはずです。

ほんのちょっとした意識で課題を改善し環境を整えていくことが、誰もが投票しやすくなるのではないでしょうか。