なにかを「選ぶ」ということは、どんな人にとっても人生で大切なことです。

ものごとを理解するのに少し時間がかかる、知的・発達障害のある子どもたちに選挙で選ぶことの大切さや意味をわかってもらうことは、教育現場の課題のひとつです。

こうした中で東京の狛江市が全国で初めて作った、知的・発達障害者向けの教材が注目されています。

知的障害のある生徒が投票学ぶ

上田佳雨さん

上田佳雨さんは投票箱に票を入れた瞬間、手をたたいてニコッと笑いました。

小黒大輔さん

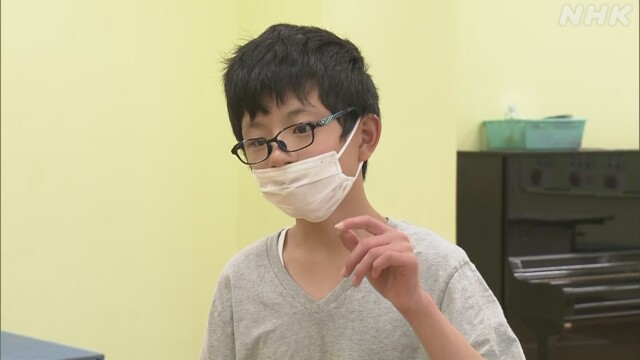

小黒大輔さんは、「自分で考えて選びました。とても楽しかったです」と話してくれました。

「メロン」と「夏野菜カレー」が、投票の結果決まった、来月の特別給食のメニューです。

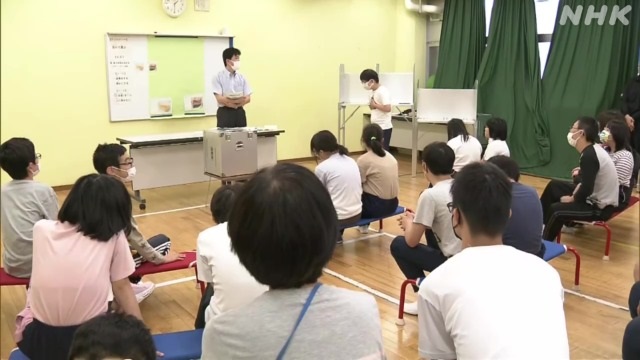

参議院選挙を前にした6月初旬、東京・調布市の調布特別支援学校で、投票を学ぶ授業が行われました。

参加したのはこの学校に通う中学3年生、約30人で、ほとんど全員が投票を初めて経験します。

教えるのは常松浩三郎先生。こうした授業を行うのには、ある思いがあります。

常松浩三郎先生の話:

「選ぶ意思は軽度の知的障害がある子どもだけではなく、中度、重度の子どもでもあります。どんな人も主権者として投票で幸せを追求して、社会に生かしてほしいんです」。

教える常松先生

授業を聞くのは、知的障害などで他人との意思疎通が難しい生徒たち。どのように授業を行うのでしょうか。

注目される全国初の“手引き"

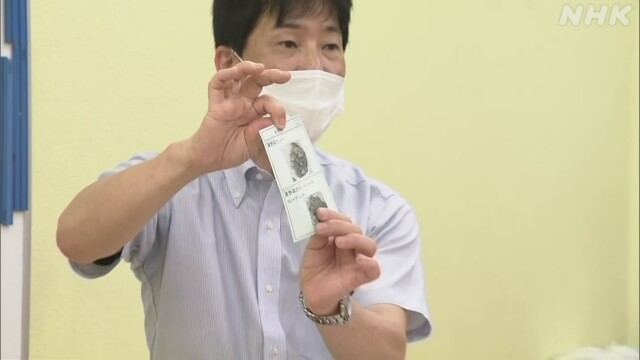

常松先生が参考にしているのが、「わかりやすい主権者教育の手引き」という教材です。知的・発達障害がある人向けの教材として、狛江市が2021年に全国で初めて作りました。

常松先生によると、特別支援学校の生徒たちが投票に触れるのは、「高校の生徒会の役員」を選ぶときくらいしかないそうです。

突然、人を選ぶというとても難しい選択に立たされ、とまどう子どももいたのではないかと言います。

こうしたことから手引きでは、大人になったときに自然に投票に行けるように、小学生からどういうことを教えたらよいかということが詳しく書かれています。

常松浩三郎先生の話:

「主権者教育ってなんだろう、どういう風に生徒たちに教えればいいのか、悩んでいましたが、この手引き書があれば迷わずに授業ができると思います」

制作に反映された母親の思い

発行後、全国の特別支援学校や教育委員会から問い合わせが相次いでいるこの手引きは、知的障害がある子どもの親たちが制作に深く関わり、その思いが反映されています。

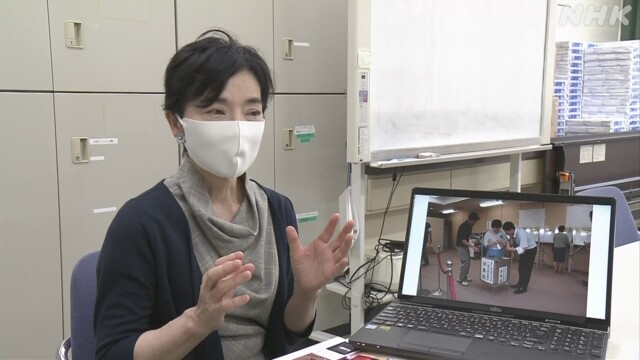

森井道子さん

そのひとり、森井道子さんは狛江市の、障害がある子どもを持つ親の会の会長です。重度の知的障害がある娘の彩子さんは、毎回選挙で投票しています。

森井道子さんの話:

「彩子が大好きの絵本のページは何度も触るのですぐにボロボロになってしまうんです」

言葉は話せない。だけど、好き嫌いの意思ははっきりある。

だから森井さんは、彩子さんと投票に行きます。事前に彩子さんに立候補者の写真を見せて、どんな人なのかを説明しながら、彩子さんの表情などを注意深く観察して、投票する人を決めます。

彩子さんが決めた候補者の切り抜きを持たせ、投票所の係の人の手助けを受けながら投票します。

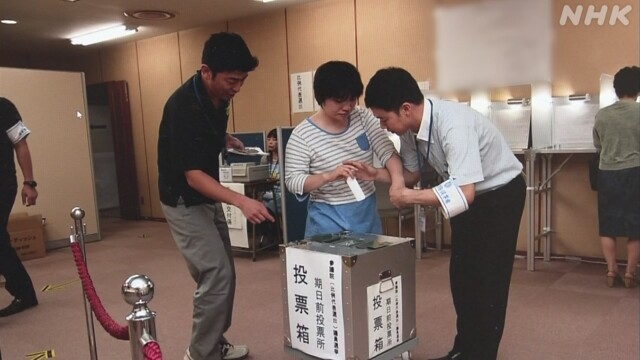

投票する森井彩子さん(提供 狛江市)

中には障害者に正しい判断ができるのか、疑う人もいます。

森井さんは、投票する彩子さんを見た人がすれ違いざまに「無理だな」と言われたことがあると言います。

そんな声に、森井さんは答えます。

「私たちだって投票したあとに『あなたの選択は正しいですか?』なんて聞かれません。だから彩ちゃんが誰を選んだってそれは否定されるものではありません。いつだって、その選択が彩ちゃんにとっての正解。心配されることではないって、いつも思っています」

知的障害があっても、小さいころから選択させて、親はそれを尊重する。少し大きくなったら、それを他者に伝える力を養う。もっと大きくなったら課題を解決する方法を考える。

森井さんは、それらを学校でもしっかり教えることが、障害者が社会に参加し「選挙に行こう」と自ら意思を持つ礎になると信じています。

教師が予想しなかった生徒たちの選択

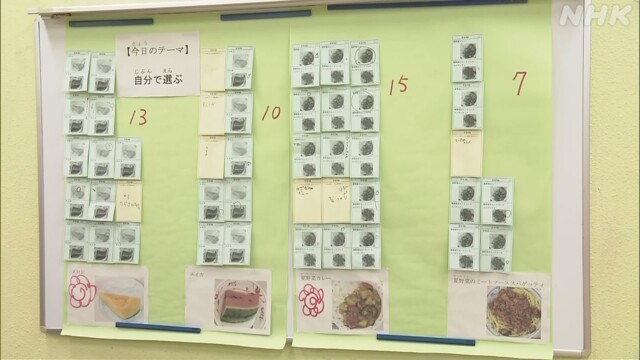

調布特別支援学校で行われた「給食を決める」授業は、手引きをもとに、生徒たちにとって身近なところから、選択して投票する楽しさを知ってもらう目的で行われました。

選ぶのは、デザートとメインを1つずつ。デザートは「メロン」か「スイカ」。メインは、「夏野菜カレー」か「夏野菜のミートスパゲッティー」です。

投票用紙は本物と同じ大きさのものを準備。記載台と投票箱は、市の選挙管理委員会から本物を借りました。

見知らぬ場所に立つのが苦手な子どもも多いため、なるべく本物に近い環境で投票を行うことを大切にしているということです。

常松さんは子どもたちに「投票できるのは一つだけ。どっちも食べたいから、どっちもに投票するのはダメです。どっちを選んでもいいし、選ばないいうことを選んでもいいです。それが君たちの権利です」などと説明しました。

投票のルールを教えられた生徒たちは、自分たちのペースで、投票用紙に「○」などを書いて投票箱に入れていきました。

結果を発表した常松先生は「給食に出るメイン料理は夏野菜カレーに決まりました!」と伝えました。

デザートはメロンが選ばれ、決まった瞬間、大きな拍手が起きました。

この選択は、先生たちには意外だったといいます。カレーはその日の給食で出たばかりのメニューで、参加した先生たちは全員、スパゲッティを選ぶと思っていたそうです。先生たちの予想と違う選択を、生徒たちはしました。

誰も批判できない 君たちの選択が“正解"

授業の最後に、常松先生が生徒たちに語りかけました。

「君たちは、自分たちで選んで、自分たちで決めたね。それはすばらしいことです。これから君たちは高等部に行って、そのあと実際に選挙に行くことになります。選挙に行ったときは、給食のメニューじゃなくて、人を選ぶことになります。

誰と誰はどっちがいいかなと考えて、決めてください。どんな理由でもかまいません。

自分が決めたことに対しては、誰も批判できません。君たちが選んだということが大事。君たちが選んだことが正解です」

社会全体で後押しを

生徒たちは、自分たちで考えて選んだ充実感に満ちていました。

「丸付けるのを頑張りました。カレーのほうが多かったです。うまそうです」。

瀬沼昌輝さん

「私は本当はスパゲッティがよかったけど、勉強になりました」。

平田実莉さん

取材の最後に、常松先生が話してくれたことばが心に残りました。

常松浩三郎先生

常松浩三郎先生の話:

「『障害があるから、この子たちは決められないんじゃないか、選べないんじゃないか』という誤解がまだまだあると思います。社会参加と言えば働くことだと思われがちですが、投票も大事な社会参加なんです。

障害があっても1人1人が幸せを追求して、未来を決めていけることが大事だと思っています。

私たち教師、行政、保護者。社会全体が一緒になって彼らの投票を後押ししていくことが大切だと思います」