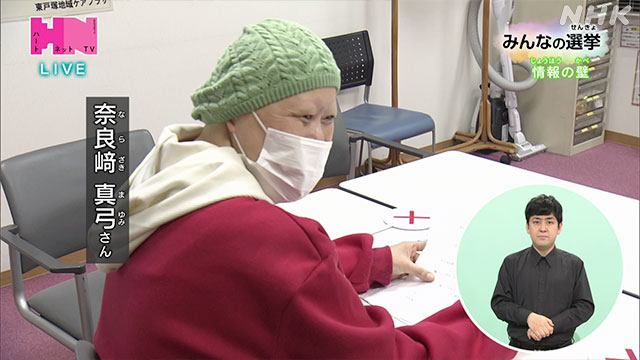

3月後半、私は横浜市で一人の女性と対面していました。奈良﨑真弓さん。知的障害のある女性です。

「任せる?わからない。何を任せるんですか?」

その質問にドキリとしました。「任せる」「託す」は選挙のニュースの常とう句。いったい、私たちは自分たちの代表に何を任せているのでしょう?

(報道局選挙プロジェクト 杉田淳)

「杉田さん、40点!」からのリベンジ

奈良﨑さんとの出会いは去年の夏。私は知的障害の当事者らで作る団体「にじいろでGO!」を訪れました。

NHKの「みんなの選挙」の企画で、誰にもわかりやすい選挙のニュース解説にチャレンジしたのです。

団体の会長を務める奈良﨑さんは、参議院選挙についての私の解説に「40点」というとても厳しい評価をくださったのでした。

それから9か月、私の伝える技術は上がったのか。再び奈良﨑さんのもとを訪れました。

「選挙」は分かるけど「統一」って?

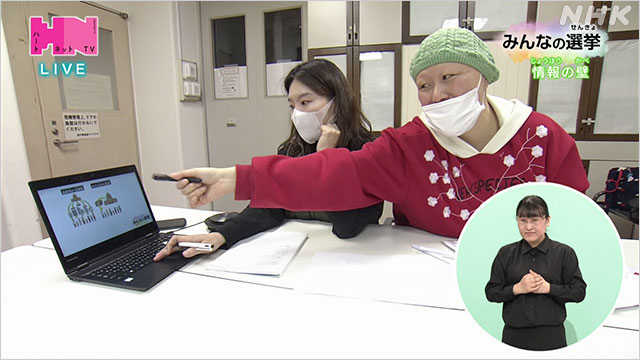

テーマは「統一地方選挙」。私は用意してきた原稿を読み始めました。

杉田「まもなく4年に一度の統一地方選挙が始まります。」

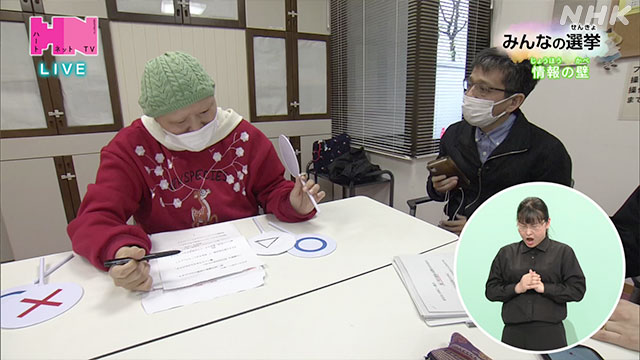

手製の「○(マル)「×(バツ)」の審判札を準備していた奈良﨑さん、いきなり「×」の札を上げました。

奈良﨑さん「『選挙』はわかるけど、『統一』がわからない」

杉田「たくさんの『地方選挙』がある、のほうがいいですかね」

杉田「この選挙は、『地方自治体』のために働く人たちを選ぶものです」

奈良﨑さん「すみません。『地方自治体』って?」

杉田「『都道府県』ならどうですか?」

奈良﨑さん「×。わからない」

杉田「『神奈川県』なら?」

奈良﨑さん「わかります」

このようにひとつひとつ、原稿を見直していきました。話しているうちに奈良﨑さんが難しいと感じるポイントや、修正の方法もつかめてきたような手応えがありました。

杉田「横浜市には市長がいて、予算をどう使うかなどを提案します」

奈良﨑さん「『予算』はわからない」

杉田「『集まったお金』でどうでしょう?」

奈良﨑さん「それならよくわかります」

「任せる」って何を?

原稿は最後の段落に入りました。

杉田「自分たちの身の回りのことに深くかかわっている県や市町村の仕事。どんな人に任せたいか、よく考えて投票したいですね」

奈良﨑さんが気になったのは「任せる」という言葉でした。

奈良﨑さん「全部任せるのか、半分任せるのか。それを言ってないから何を任せるのかわからない。たとえば、『私が司会をやるから書くのは任せる、奈良﨑は書かないから』みたいに具体的に言ってあげないとわからないんですよ」

杉田「なるほど。ただ、選挙のときに何もかもわかっているわけじゃない。たとえば、突然コロナがはやったりとか、ものすごい災害が起きたりとか、全部未来のことがわかっているわけじゃないので、そういうことも含めて任せるっていう言葉を使ってるんですけど…」

奈良﨑さん「わかりにくいですね…」

私たちは選挙で何を任せているのか。何を任せていないのか。奈良﨑さんの質問はとても刺激的でした。

「任せる」のではなく「チェックする」

そこで、専門家に話を聞きました。大正大学社会共生学部の江藤俊昭教授です。

江藤さんは、まず任せられる側の首長や議員がどのように行動すべきなのかについて解説してくれました。

江藤俊昭教授の話

「当選した人は、投票した有権者に縛られると考えるか、逆に自分で考え行動し議決するといったように有権者から自立するべきと考えるか。大まかには、この2つの考え方があります。

前者は、時に支援者だけのための行動になります。

後者は全住民を考えるということになる場合もありますが、自分の信念だけで有権者の意向を顧みず行動することにもなります。

どちらも問題があります。支援者だけで政治を考えてはならないし、逆に住民の声を無視した行動にも問題があるからです。これらの考え方の中間が妥当でしょう。

ある程度、支援者の意向を尊重するものの、全住民を考えることが大切です。その際、行動を決めるのは何か。もちろんその人の信念もあるでしょうが、政策です」

奈良﨑さんが「何を任せているか、わからない」と言った具体的な中身が政策ということになるのでしょうか?江藤さんの話を続けます。

江藤俊昭教授の話

「人の考えにすべてを委ねるわけではなく、政策をめぐる選挙にしていくことが必要です。

有権者は、それを見て候補者を比較します。選挙公報や候補者の公開討論会は役に立ちます。

そうはいっても、公約全部を理解するのはむずかしい。そこで関心のあるテーマにしぼって比較することが現実的です。

そもそも、ある候補者の公約すべてを支持することはほとんどないといっていいでしょう。

だからこそ、有権者は、選挙前だけではなく、選挙後に投票した人をチェックすることにも責任があります」

任せる中身を確認するため、候補者の公約を点検し、選挙の後も当選者に「お任せ」するのではなく、任せられたことをきちんと進めてくれているか、行動をチェックしていく。任せる側の有権者に求められる姿勢がよくわかりました。

「何を任せているか、わからない」

ひとつひとつの言葉を確実に理解しようとする奈良﨑さんの疑問によって「わかりやすい選挙ニュース」はとても深いものになりました。