郵便投票の対象の人からは「手続きが大変」

郵便投票の対象を広げてほしいという声が上がっている一方で、郵便投票を利用できる人たちからも、悩みがあります。その手続きの煩雑さについてです。

日本ALS協会によりますと、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病によって外出が難しい患者から、「郵便投票をするのに時間や手間がかかり苦労している」という声が寄せられているということです。

投票用紙をもらうにも手続きが必要

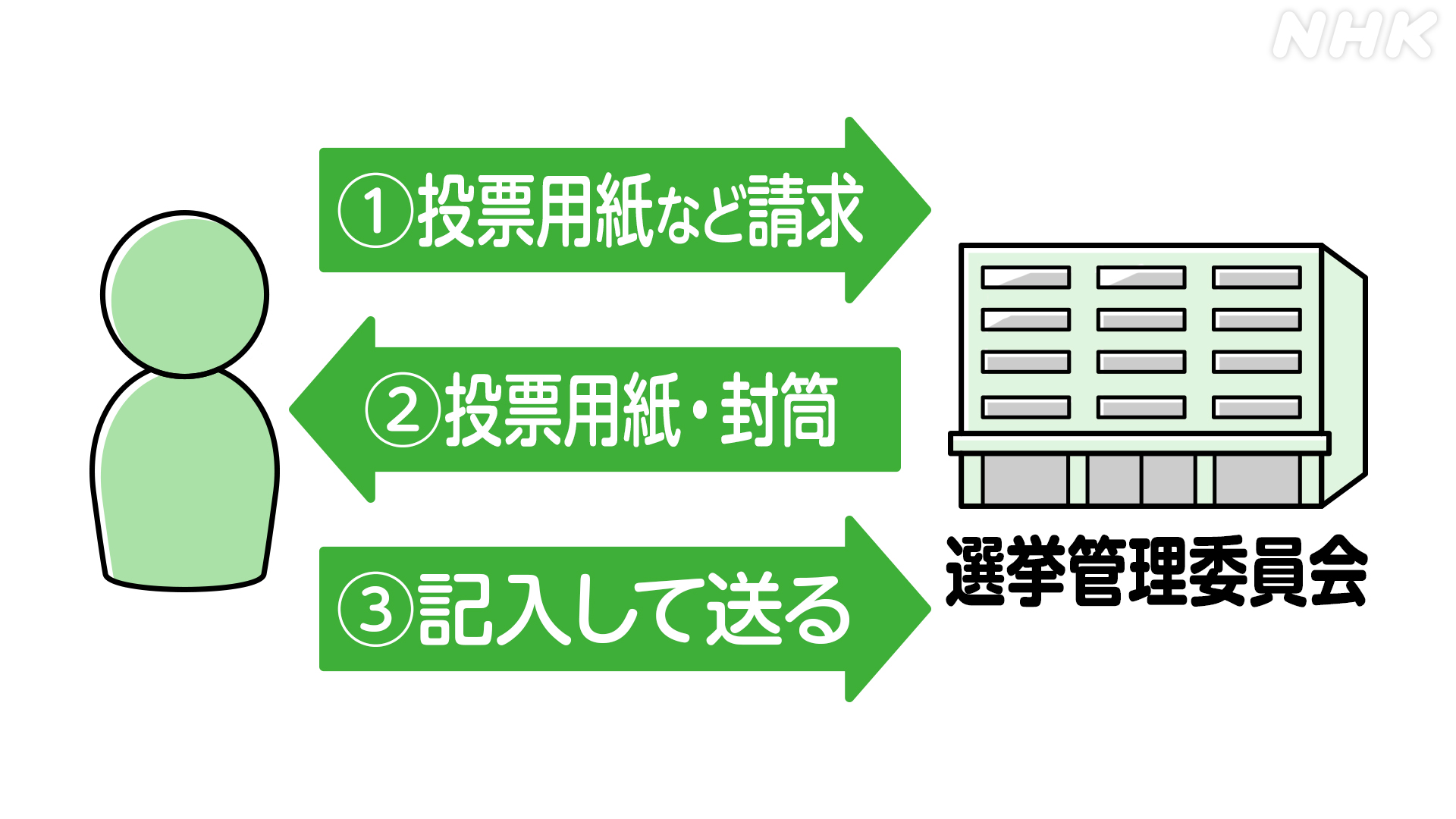

投票用紙をもらうには、まず地元の選挙管理委員会に、申請の紙と障害者手帳の写しなどを届け出て、「郵便等投票証明書」をもらう必要があります。

この証明書は、障害のある人などは7年、介護を受けている人は要介護認定の有効期間までと、それぞれに期限があります。期限が切れた場合には、再び証明書をもらう必要があります。

証明書を受け取ったあと、投票日の4日前までに選挙管理委員会に申し込み、投票用紙と専用の封筒をもらいます。

その後、投票用紙を封筒に入れて送る手続きになっています。

自治体によっては、障害者手帳などの原本の提出を求めるところもあります。

このサイト「みんなの選挙」にも「障害者手帳の原本を提出を求められるなど手続きが大変なため、郵便投票をあきらめて無理して投票所に行かなければならず困った」といった声が寄せられています。

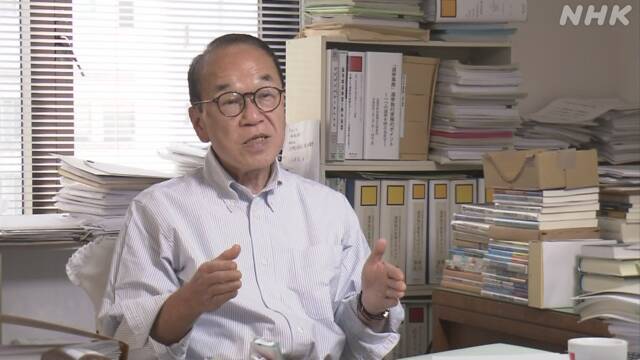

選挙制度に詳しい 選挙管理アドバイザーの小島勇人さんの話

「郵便投票を申請するには、自分の名前を自分で書けなくてはなりません。証明書の申請のときと、投票用紙の申請のとき、投票用紙を送るとき、あわせて3度の署名が求められ、自分で字を書くのが難しいという人にとってはハードルが高い。戦後まもない時期に郵便投票を悪用した不正があって、厳しい制度になっているものの、現在は不正が起きているという話は把握しておらず、もっと柔軟に運用を検討すべきだ」

郵便投票 現在の対象や経緯は

郵便投票の対象は法律で、「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」を持っている人のうち障害の程度が重い人や、介護保険の「要介護5」の人に限られています。

また2021年6月からは、新型コロナに感染して自宅やホテルにいる人にも対象が広げられました。

郵便投票ができる詳しい等級の区分です。

▽身体障害者手帳は、「両下肢、体幹、移動機能の障害」が1級か、2級の人

▽「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害」が1級か、3級の人

▽「免疫、肝臓の障害」が1級か、2級か、3級の人

▽戦傷病者手帳は、「両下肢、体幹の障害」が特別項症か、第1項症か、第2項症の人

▽「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害」が特別項症か、第1項症か、第2項症か、第3項症の人

▽介護保険の被保険者証が要介護度5の人

この「郵便投票」、自宅にいながら投票できるため「対象を広げてほしい」という声が多いのですが、利用できる人は一部に限られています。

もともと在宅での投票は戦後まもないころに今よりも広く認められていましたが、「なりすまし」などの不正が相次いだため廃止になり、1974年に証明書を発行を必要とするなどの再発防止策をとりながら、再び導入されたという経緯があります。

また2016年には総務省の有識者研究会から「対象を拡大するべき」という提言が出されましたが、その後、郵便投票の対象を広げる改正は、新型コロナウイルスに関するものにとどまっています。