「みんなの選挙」の印刷物をつくろうと取り組み始めたのは去年の10月ごろ。

これまで障害のある人が選挙で投票する際に役立つ情報を、このサイトやテレビなどでお伝えしてきました。

でもスマホやパソコンの扱いが苦手という方もいます。投票所でスマホを見ていて注意された、という方もいました。

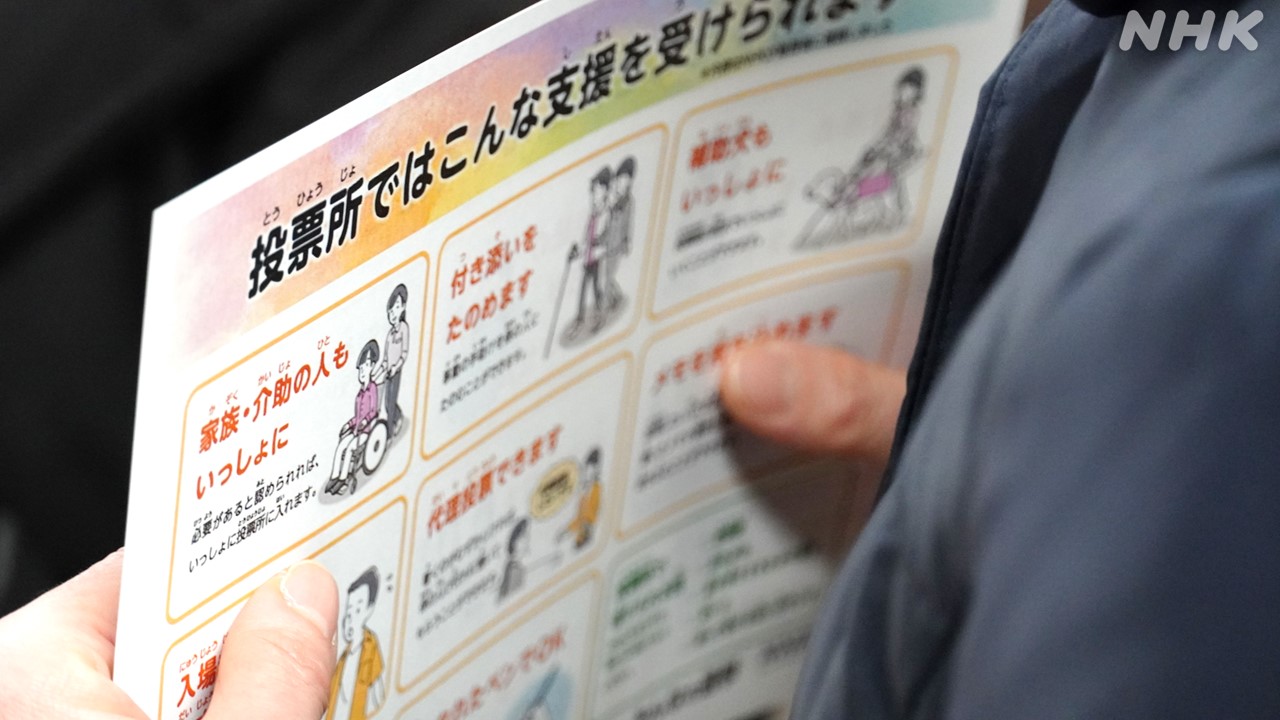

であれば情報を紙に印刷しよう!と準備を進めて4か月、ようやく完成したのがこちら。

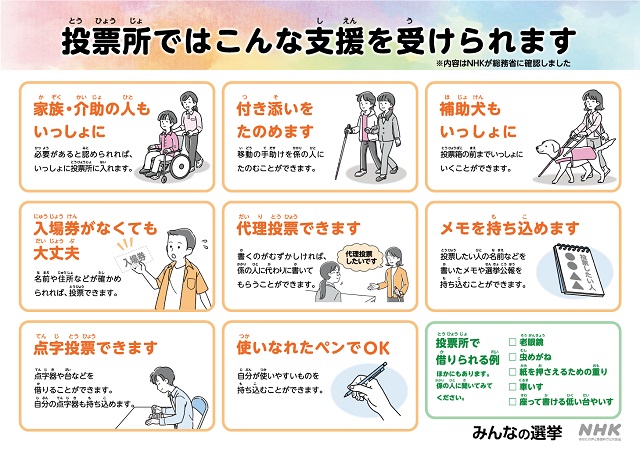

投票所で受けられる支援について

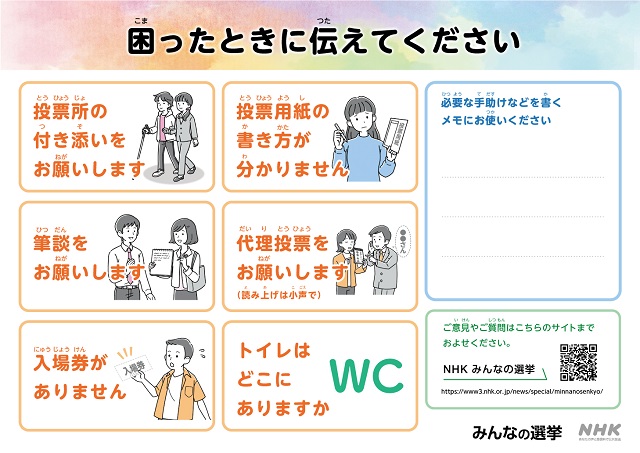

困ったことを伝えたいときに

B5サイズの厚手(310kg)の紙に、一面には投票所で受けられる支援について、もう一面には投票所で困ったことを指し示して伝えられるようにしました。

名前はいろいろなやりとりに使っていただければと、「コミュニケーションボード」としました。

完成したばかりのコミュニケーションボードにさっそく問い合わせをいただき、2月25日に東京都内で開かれた催しに行って配布しました。みなさんの反応は…?

ボードの内容は誰が決めたんですか?

この日、東京・港区で開かれた「第52回 耳の日記念文化祭」。

案内されたのは、「東京都聴覚障害者の参政権保障委員会」のブースです。

障害のある人たちに選挙への関心を高めてもらいたいと、長く活動を続けてきたそうです

東京都聴覚障害者連盟 浦田成幸さんの話

「私は耳が聞こえません。以前に投票所にいったときにどうしたらいいかが分からず、一緒にいた父のまねをしながらなんとか投票したのを覚えています。中にはひとりで投票所にいって、あきらめて帰ってしまう人もいるのではないかと想像します」

「コミュニケーションボードがあれば投票にいくきっかけになるかと思い、お声がけしました」とのことでした。長年取り組んでこられた方のことばに、身が引き締まる思いです。

スタッフの方からはさっそくこんな質問をいただきました。

「コミュニケーションボードに掲載している内容は、誰がどんなふうに決めたんですか?」

ボードの内容は、障害のある当事者や支援される方、そしてNHKの福祉番組の担当者などに意見を聞きながら考えました。

もっと載せたいこともありましたが、障害の特性によって困ることや知りたいことも違い、すべてはとても一枚に収まりません。やむを得ず掲載を見送った内容も多くありました。

「イラストだと見やすい」

会場の入り口近くの「特等席」のような場所に、用意した400枚のコミュニケーションボードを置かせていただきました。

どきどきしながら見守っていると、手にとっていく人が。スタッフの方に手話通訳などをしていただいて感想を伺いました。

難聴の根岸優さんの話

「聴覚に障害のある人の中には、文字ばかりが並んでいると理解しにくい人もいて、イラストがあると見やすいです。(内容を見て)なるほど、家族などの付き添いを認めてもらえることもあるんですね」

スタッフとして働く小池美津代さんの話

「投票所に障害のある人がくると、係の人が急に慌てたようになってしまったり、投票所によってもできること、できないことの対応が違うように感じます。何ができて何ができないのか、情報がまとまっていてありがたいです」

視覚障害への対応は

視覚にも障害のある人には、このコミュニケーションボードの内容を知ることはできません。

盲ろうの田畑快仁さん

「私にとっては、選挙についての情報を得るのが難しく、とても格差のようなものを感じます。投票所の係の人ともコミュニケーションはうまくできません。文字を書いたり、歩いて移動するのにも時間がかかるので、投票所ではいつもまわりの人に迷惑をかけてしまっていると感じています。私のような人のための専用のレーンのようなものがあったら気持ちが楽になるかもしれませんね」

田畑さんは私たちの取り組み自体は喜んでくれたものの、誰もが同じように1票を投じられるようにと始めた「みんなの選挙」の理想に近づくには、課題は多いとあらためて感じました。

なおボードは、点字版も制作を進めています。

東京都聴覚障害者連盟会長の粟野達人さん

「みんなが投票という権利を持っているのに、どうやって投票をしたらいいのかさえ分からないという人もいます。選挙をはじめ、誰もが平等に暮らせる社会になっていってくれたらと願っています」

会場で、選挙について何か困りごとがありますかと質問すると、ほとんどの人が「あります!あります!」とせきを切ったようにお話をしていただきました。

投票にあたって壁にぶつかったり、どこか我慢をしたり、しかたがないと自分を納得させたりしているかもしれないと思いました。

いろんな方のお話を聞きながら「みんなの選挙」プロジェクトを続けていきます。ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。

コミュニケーションボードは、こちらのページからダウンロードできます。