日銀の植田総裁が寂しく思ったかどうかは分かりませんが、世界で日本とともに数少ない金融緩和策をとってきたトルコまでもが6月22日に大幅な利上げに踏み切りました。この決断をリードしたのは6月に就任したばかりのトルコ中央銀行初の女性新総裁です。

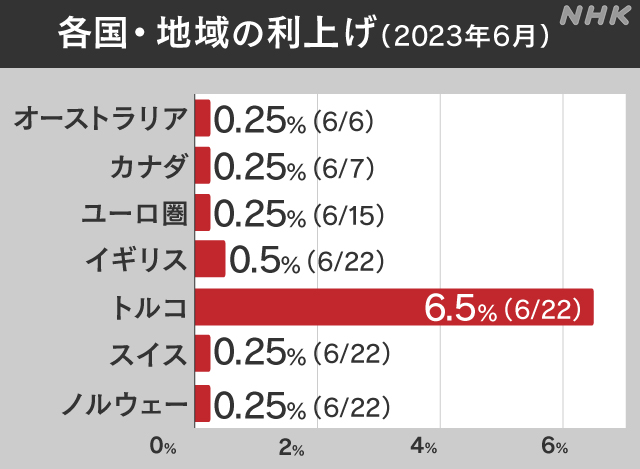

それだけではありません。6月はカナダ、イギリス、ノルウェー、スイスなどが次々と利上げを決めました。アメリカも年内にあと2回の利上げを予想。

円相場や株価にも大きく影響する世界のインフレと利上げ、今後どうなるのか。国際部デスクによる「グローバル経済コラム」です。

(国際部デスク 豊永博隆)

世界利上げラッシュの6月

2023年6月に入って世界各国や地域の中央銀行による利上げが相次いでいます。まとめてみると、「世界利上げラッシュ」、あるいは「利上げ協奏曲」とでも呼ぶべきか、まるで複数の楽器が調和をとっているかのように各地の中央銀行が利上げを宣言しています。

このうち、カナダの中央銀行、「カナダ銀行」の利上げは市場にとってサプライズでした。2023年1月まで8回連続で利上げしたあと、3月と4月に開いた会合では政策金利を維持していましたが、再び0.25%の利上げに踏み切ったのです。収まりつつあるのかと思いきや再びの利上げ。インフレのしつこさを物語っています。

各地の利上げ、あるいは利上げ予想の影響を受けて円安が加速しています。円相場は一時、1ドル=143円台後半まで下落、ユーロに対してはおよそ15年ぶりに一時、1ユーロ=156円台まで値下がりしました。(6月26日時点)

トルコ、真逆の政策でインフレ退治?

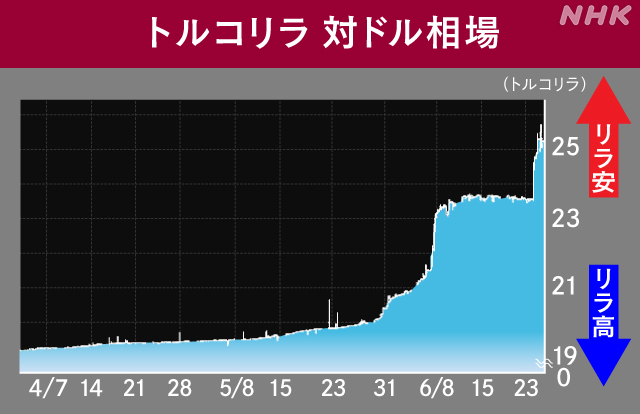

利上げを決めた国のなかにはトルコも含まれます。トルコは慢性的なインフレと通貨安に悩まされていますが、エルドアン大統領の「金利を下げればインフレ率も下がる」という独自の理論のもと、2021年9月から4か月連続の利下げを行うなど、金融緩和策を続けてきました。

一般的には、インフレを抑え込むには利上げを行うというのが中央銀行の政策としてセオリーなはずですが、真逆の対応をとっていることもあり、トルコの通貨・リラは急落、輸入品の価格高騰をもたらしました。

2022年10月にはインフレ率が85%超を記録。その後下がってきているとはいえ、2023年5月も39%と、厳しい物価上昇が市民生活を直撃しています。

新総裁による政策転換

この金融緩和策にピリオドを打ったのが、6月に就任したばかりのトルコ中央銀行初の女性総裁、エルカン氏です。

ロイター通信によりますと、エルカン氏はトルコ・イスタンブールにあるボアジチ大学を卒業後、アメリカに渡り、ハーバード大学ビジネススクール、プリンストン大学で金融工学などの博士号を取得。2005年からアメリカの金融大手ゴールドマンサックスに勤務していたという、バリバリの金融のプロです。

2021年6月から12月まで短期間ですが、アメリカの銀行、ファースト・リパブリック・バンクのCEOも務めていたといいます。(2023年5月に経営破綻)

エルカン新総裁のもと、トルコ中央銀行が下した決断は大幅な利上げでした。政策金利を8.5%から15%へと、6.5%も引き上げる大胆な金融引き締めへの転換で「エルドアン理論」の修正、あるいは挑戦状ともいえるかもしれません。

もっとも市場は政策金利を20%以上へと利上げすることを見込んでいたため、期待外れだと逆に通貨リラが1ドル=23リラ台から25リラ台へ、7%余りも売られる結果になり、エルカン新総裁のデビュー戦はほろ苦いものとなりました。

強権的ともいわれるエルドアン大統領がみずからの理論を簡単に修正するのか、疑問の声もあり、エルカン新総裁のインフレとの闘いはそう簡単なものではなさそうです。

根深いアメリカのインフレ

一方、日本経済の先行きに大きく関わるアメリカの金融政策ですが、FRB=連邦準備制度理事会は6月13日、14日に開いた金融政策を決める会合で、政策の現状維持を決め、利上げを見送りました。しかし、同時に示された政策金利の見通しでは0.25%の利上げを年内にあと2回行う想定となり、「まだ利上げするのか!」と、勝手に利下げまで妄想していた市場を驚かせました。

FRBのパウエル議長が心配しているのは人手不足による賃金の高止まりです。

パウエル議長は6月14日の記者会見で「賃金は1年前の極端に高い水準からは徐々に下がってきているが、まだ力強く上昇している。企業の求人数は依然として労働者の数を大きく上回っている」と危機感をあらわにしています。

働き方の変化?

なぜアメリカでここまで人手不足が続くのか。移民の減少や、コロナ禍による中高年層の早期退職などが大きな要因だとされてきました。

今、移民の数は増え、中高年層も少しずつ職場に戻ってきていると言われていますが、それでもかつてほどではないといわれています。また、アメリカ人の働き方に変化が起きているとの分析もあります。

意外に思われるかもしれませんが、アメリカ人は「働きすぎ」の傾向が強いと言われています。

OECD=経済協力開発機構の2022年の統計によりますと、年間の平均労働時間はアメリカが1811時間。日本の1607時間、OECD平均の1752時間を大きく上回っています。しかし、コロナ禍で、若い世代を中心に「仕事だけに染まる働き方はしたくない」と考え方の変化が起きたとされています。

アメリカ人全体の仕事時間が減少、職種によって雇用の需給があわなくなり、人手不足が起きて賃金を押し上げているという分析があるのです。

コスト高の時代に突入か

世界に目を向けると脱炭素に向けて、例えば再生可能エネルギーの積極利用など、さまざまなコストが製品やサービスの価格に上乗せされる時代に入っています。

また、ロシアによるウクライナ侵攻や米中対立を背景に、企業のあいだでは部品などのサプライチェーン=供給網に対する考え方が根底から変わりつつあります。「モノを世界の最適な場所で、低コストでつくる」という価値観が通用しなくなれば、一定程度のインフレがくすぶり続ける可能性があります。

日本と世界の金利差がもたらす円安、そして輸入物価上昇の圧力がいつまで私たちの生活を脅かすのかは世界利上げ協奏曲のコンサートがいつまで続くかに大きく左右されます。

国際ニュース

国際ニュース