![]() “コロナ予算”スペシャル記事

“コロナ予算”スペシャル記事

検証 コロナ予算 77兆円

(2021年12月29日の放送内容を基にしています)

77兆円。

これは、新型コロナウイルス感染拡大を受けて組まれた国の昨年度の予算、

いわゆる“コロナ予算”

の総額です。

100万円ずつ並べて、積み上げていくと・・・。

東京スカイツリーを越え・・・富士山も越えて・・・

その、およそ2倍の高さに達します。単純計算で、国民一人当りおよそ60万円。

しかし、暮らしを脅かされた人たちに、コロナ予算は届いたのでしょうか?

食品製造販売

「赤字ですね、赤字。このままやったら生活できるんかなと思ってね」

フィットネスジム経営

「別に国も助けてくれるわけではないですし。家庭はまもらないといけないし、子供も2人いるので」

先月、会計検査院は、コロナ関連予算についての問題を指摘。全世帯に配られた布マスク事業やGo To キャンペーン事業など。改善すべき点を指摘された政策は、8つに上りました。

ただ、巨額の予算がどう使われどのような効果を上げたのか、詳細な検証はまだ行われていません。

そこで今回、私たちは、77兆円の“コロナ予算”を徹底分析しました。手がかりとしたのは、すべての省庁に公開が義務づけられている「行政事業レビューシート」。

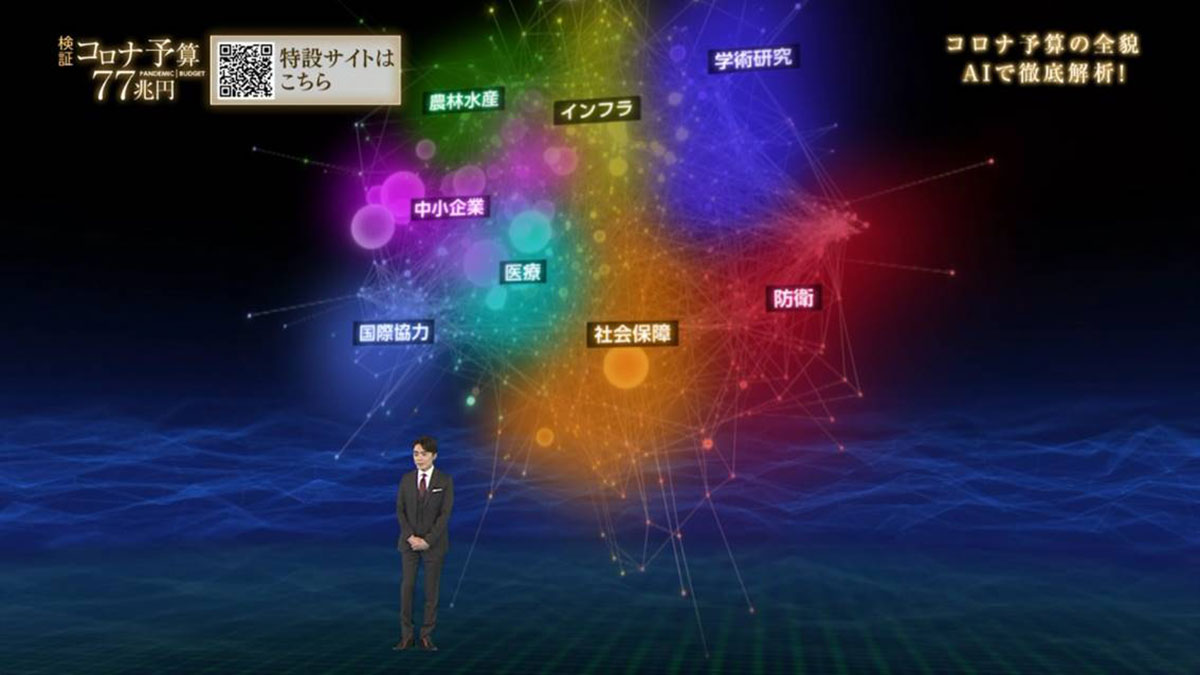

事業の目的や効果、資金の流れなどが記載されている、事業ごとの「通信簿」です。コロナ予算の事業の数は、およそ1000。このすべてのデータをAIに解析させました。

初めて可視化された、コロナ予算の全体像。「予算宇宙」です。未曾有の危機に対応するため、かつてない規模となったコロナ予算、77兆円。

その教訓はなにか。検証します。

“コロナ予算”の全貌 AIで徹底解析

(キャスター:高瀬耕造)

検証コロナ予算。今回のプロジェクトは、番組と連動し、インターネットの特設サイトで様々なデータやコンテンツを公開しています。QRコードからアクセスしてみてください。

国は先週、新たな補正予算を成立させましたが、新型コロナウイルスの感染が拡大した昨年度は、緊急事態に対応するための「補正予算」を、あわせて3回、成立させました。 追加歳出の総額は、およそ77兆円。このほとんどが、コロナ対策、そしてポストコロナ対策としています。

その内訳がこちらです。中小企業の支援でおよそ26兆円。特別定額給付金など、生活・雇用の支援でおよそ15兆円。そして、医療機関への支援やワクチンなど感染防止にはおよそ5兆円が投じられました。

こうした予算で、何とか暮らしを維持することが出来たという声もある一方で、無駄もあったのではないかという指摘も少なくありません。

そこで、今回私たちは、事業ごとに作られた1万ページに及ぶレビューシートの全てのデータをAIに読み込ませ、徹底的に分析することにしました。

そして明らかになったコロナ予算の全貌、予算宇宙です。

その数は1000に及ぶ星々。一つの星は一つの事業を示し、星の大きさは、予算の規模を表しています。コロナ予算・77兆円は、どのように使われたのでしょうか。そして、何を教訓とすれば良いのでしょうか。

今夜検証していくのはこちら。

まずは、「前代未聞の巨額予算」です。予算宇宙の、最も大きな星。それが、感染対策や経済対策として全国全ての自治体に配られた「地方創生臨時交付金」です。

予算額は4兆5千億円。この臨時交付金を巡り何が起きていたのでしょうか?

全国の自治体へ4.5兆円巨額予算はどう使われた?

人口8千の三重県御浜町。

臨時交付金の額は、およそ5億円。町の年間の財政規模の10パーセントにのぼっています。町が交付金で購入したのが、グラウンド整備専用のトラクター。360万円をすべて交付金でまかないました。

目的は「ポストコロナ」を見据えた経済対策です。専用のトラクターで行き届いた整備をすることでほかの町から利用者を呼び込み、地域経済を活性化させようというのです。

御浜町役場 企画課 鈴木嘉将主幹

「野球をしていても、ふかふかの状態やとイレギュラーも少ないですし打球も処理しやすいので。ここをたくさんの方に使っていただいて、御浜町の交流人口等を増やしていきたいという思いがあります」

さらに交付金370万円で設置したのが、農産物直売所のシャッターです。売り場のスペースを広げ販売促進につなげようと考えました。

農産物直売所の責任者

「立派なシャッターを作ってくれましたので大変ありがたく思ってます。ポストコロナ・・・どう言ったらいいんかな、僕もちょっとはっきり分かんないんだけども」

この臨時交付金の説明のため、国が自治体に配った資料です。国が掲げた目的は、「感染拡大防止」と、「ポストコロナに向けた経済対策」の二つ。割り当てられた全額を自治体が受け取れるよう、「事業を多めに計上しておく方が望ましい」としていました。

町が交付金を使って去年5月ごろから行ったのは、コロナという緊急事態に対応するための基本的な対策でした。医療用マスクの購入。そして町内の事業者への支援金など。

しかし昨年度の町内の感染者は2人。こうした基本的な対策だけでは交付金を使い切ることは出来ませんでした。

町では各課から交付金を活用できる事業案を募集しましたが、新たな事業を加えても埋まりませんでした。そこで将来購入を検討していたトラクターやシャッターの整備をポストコロナ対策として実施することにしたのです。

御浜町役場 企画課 鈴木嘉将主幹

「かなり大きな額の交付金でございまして。それを使い切る観点。でも無駄遣いはしてはいけませんので、そういう観点で全課に対象となる事業をリストアップさせてそこで町長等と相談しながら配分を上からはめていったって感じですね」

一方、コロナ予算は必要なところに届いていないと感じている住民もいます。町で郷土料理の製造販売を営む、石本さん夫婦です。手がけるのは名物、「さんまのなれ寿司」。去年はコロナの感染拡大で町を訪れる人が減り、売り上げが4割減少した月もありました。

石本さんが受け取ったのは、国の持続化給付金100万円。そして臨時交付金を当てた町からの支援金5万円でした。しかし長引くコロナの影響で今も厳しい状態が続いています。

石本あや子さん

「去年はもうどうしようと思った。このままやったら生活できるんかなと思ってね」

売り上げを増やすために新しい商品の販売も始めました。仕込みに時間がかかるため、これまでより4時間早い午前2時半に起床。家族総出でなんとか赤字を補っています。

石本文夫さん

「まずコロナ後の事を考えんと、今の現状を見てもらってやね。先にそっちの方へ給付金を回してほしいんやけどね。それから後の事を考えたらええと思うんやけどね。みんな、もうほんまにカツカツでやってきはる人もようけおるのでね。先にそっちですわ」

御浜町役場 企画課 鈴木嘉将主幹

「公平に満遍なくとなると、うちで頂いた5億何がしらのお金は足らないんです。今度、国の財政支援があった時に、またそういう声がしっかり拾えるように検討したいと思います」

昨年度、国がすべての自治体に割り当てた臨時交付金。その交付額を市町村別に見てみると、コロナの感染者が多かった大都市が上位に並びます。ただ、財政規模に占めた割合で並び替えると。人口が1万に満たず感染者も少ない自治体が上位に。交付額は財政規模の10パーセント以上にものぼっていたのです。

感染者の少ない自治体にも配られた多額の臨時交付金。岩手県一戸町もその1つです。交付金を使って整備を進めているのが光ファイバーケーブル。昨年度までの整備率は47パーセント。それを町内全域に広げる計画です。最大の目的は、子どもたちが自宅でリモート授業を受けられる通信環境を整えることでした。

一戸町で暮らす母親

「リモート授業というのとかも含めて、タブレットで授業したりとか、お家で授業できる環境が整ったっていうのは/今後また何があるかわからないので、そういった準備を今やっとしてもらえたっていうことは、すごくありがたいですね」

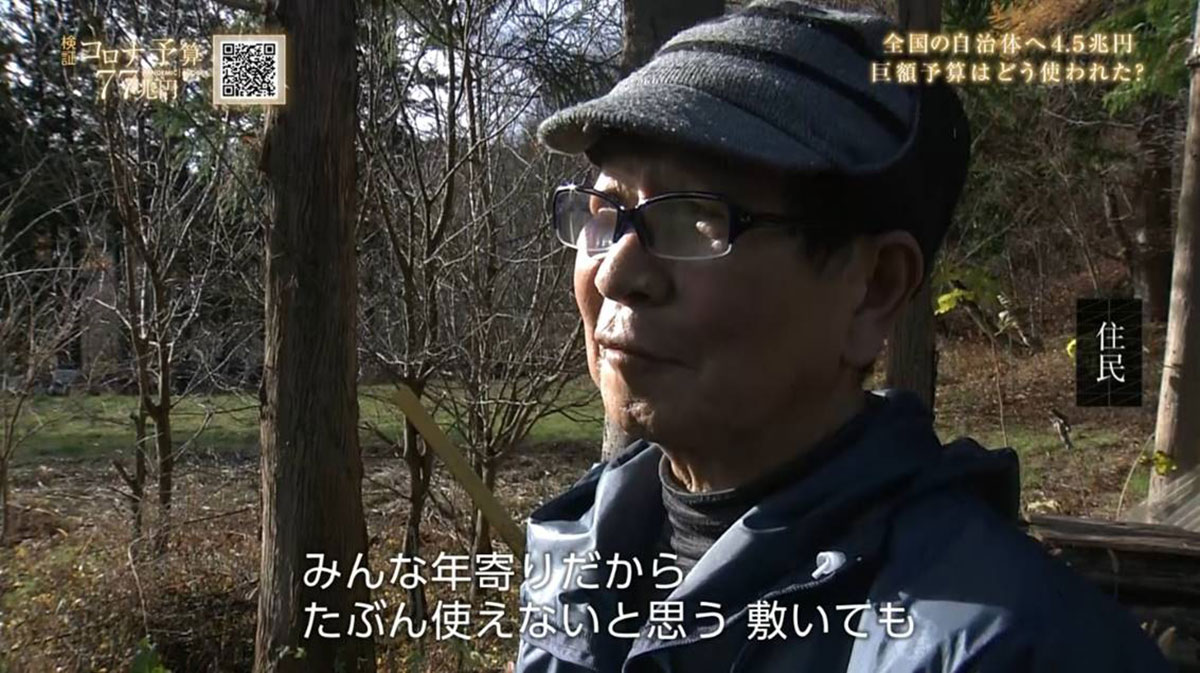

一方、光ファイバーの整備は、今すぐ必要とされない場所でも進んでいます。4世帯6人が暮らす山あいの集落です。ことしの春頃、ケーブルの敷設工事が行われたといいます。

しかし、光ファイバーによる高速通信を利用したいという住民はひとりもいませんでした。

住民の男性

「年だし、そんなこと覚えたってしょうがないし。みんな年寄りだからたぶん使えないと思うんだ敷いても」

なぜ町内全域で一斉に整備を進めるのか。

背景には、国が交付金の特別な使い方を認めたことがあります。それは、「補助裏」への利用です。

これまで光ファイバーの整備には、国が一部補助金を出し、残りは自治体などの負担になっていました。この負担分が、「補助裏」と呼ばれるものです。そのため自治体は負担分に見合うかどうか事業の必要性を吟味してきました。

しかし今回、国は、補助裏に臨時交付金を使うことができる異例の決定を行ったのです。

国が全国の自治体に配った文書です。交付金を補助裏につかえる特例を強くアピールしていました。

「補助裏向けの負担軽減措置は今後は利用できない」

「今回が絶好の機会」

補助裏への利用のため一戸町に割り当てられたのは1億2千万円。負担が大幅に抑えられるため、町内全域への整備を決めたのです。

一戸町 総務部まちづくり課 來田忍主査

「今回、国からこういう事業があって、お話があったというとこは、やはり町としては飛びついてしまいますね。これからの医療や介護の一部、これがインターネットを通じて行える時代もだんだんやって来るというふうに考えていますので。町としては、しっかりと必要なところに必要な対策をしているというところは、もう間違いないと言い切れます」

地方創生臨時交付金4兆5千億円。それは効果的に使われたのか。所管する内閣府はNHKの取材に文書でこう回答しました。

内閣府の回答

「臨時交付金は各自治体において、地域の実情に応じて必要な事業が実施されているものと承知しております。自治体には、事業の効果等について事業終了後に公表するよう要請してきており、国としても把握・分析してまいります」

前代未聞の巨額予算 専門家が提言!教訓は?

77兆円のコロナ予算。

財源のほとんどは国債、国の借金です。将来世代に負担を先送りする形になっています。私たちは何を教訓としていけばいいのか。番組では、独自に検証会議を行いました。

メンバーは、財政学や公共政策、経済政策などそれぞれの分野のエキスパートです。

佐藤主光さん

一橋大学教授 専門 財政学 財政制度等審議会の委員を務める

「もちろん今回のようなコロナ、未曽有の危機でありましたので、未曽有なので経験値がないので試行錯誤は仕方なかったと思います。どこに問題があったのかっていうことを速やかにやっぱり検証してまさにあらためるっていう、このプロセスが本来必要」

大橋弘さん

東京大学教授 専門 経済政策 エビデンスに基づく政策立案など研究

「基本的に政策は、いったん立案したら、それで終わりという話ではなくて、継続するものがほとんどなんですよね/だめだ、いいとかっていう話に焦点当てられがちですけれど、どうやっていい方向に向かうのか」

全国の自治体に配られた臨時交付金。「感染拡大防止」と「経済対策」の二つを目的にした交付金のあり方について提言がありました。

大橋弘教授

「コロナのためにやってるのか、地方創生のためにやってるのか。やっぱりやるんだったら目的というかビジョンがしっかりしたものじゃないと。」

西出順郎さん

明治大学専任教授 専門 行政評価 政策評価や公共経営など研究

「コロナ禍においてもそう感染者がいらっしゃらなくて困ってないようなところにも、それ相応の予算がつけられてしまうようなスキームになっているということなんでしょうね」

佐藤主光さん

一橋大学教授 専門 財政学

「結局両方見据えてしまったものだから、自治体としては全体的にコロナ対策というよりは、ポストコロナのほうに目がいって、だからいろんな観光事業であれ/こういったものが進められたということになってしまうと思うんです/ひとつは純粋なコロナ(の感染)対策、もうひとつは地方創生(の経済対策)という形でやってみても良かったのかな」

コロナ予算の全貌 AIで解析

77兆円のコロナ予算。

このデータを解析し事業をジャンルごとに分けてみました。すると大きな星が集まっているエリアがあります。これはコロナで苦境に陥った中小企業を支援するための事業です。

事業数は52。合計26兆円に上っています。

こうした事業によって、去年、倒産した企業の数は、およそ7800件。2000年以降で、2番目に低い水準となりました。

一方で、私たちの解析から、意外な事実も明らかになりました。

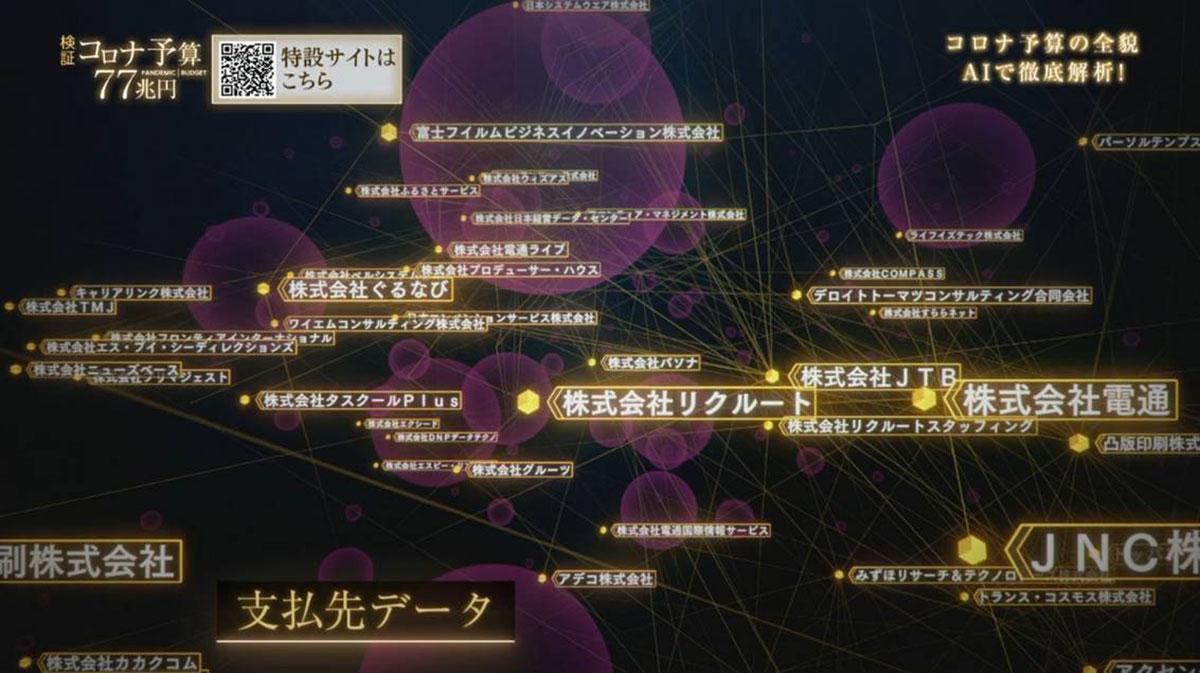

予算がどのように使われたのか。その支払い先データを見てみると・・・

中小企業だけでなく、リクルート、電通など、大企業にも予算の一部が使われています。

それは、「事務委託費」と呼ばれるもの。国が中小企業に給付金などを配る際、その事務作業を民間に委託するための費用です。どの企業が給付対象になるかの審査や、振り込み業務、政策を広く周知するための、広報活動など。事務委託費の総額は、確認できただけで、5000億円以上に上ることがわかりました。

この事務委託費を巡って、議論を呼んだ事業がありました。

指摘された事務委託費 電通は?国は

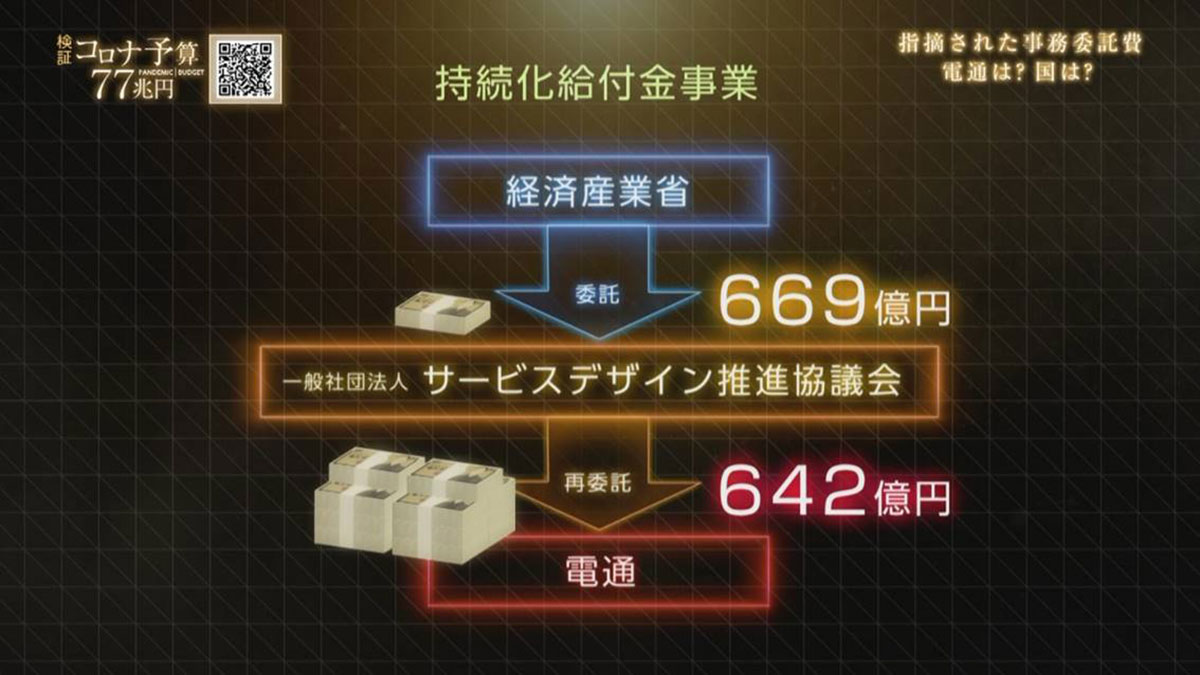

政府が、中小企業政策の柱として4兆2千億円の予算を計上した、持続化給付金事業。売り上げが減少した中小企業などに最大200万円を給付。400万社以上が対象となりました。

しかし先月、会計検査院は、この事業の事務委託の問題を指摘。その1つが、「再委託費率の高さ」でした。一般的に、国から委託を受けた事業者は、自分たちで対応できない業務について、別の事業者に再委託します。平均の再委託費率は55%です。

しかし、今回の持続化給付金の再委託費率は、異例の96%でした。まず一般社団法人の「サービスデザイン推進協議会」に669億円で委託。そこから電通に642億円で

再委託されていました。

会計検査院は、一般的に業務全体が再委託されると、効率性が損なわれ、経済合理性を欠く恐れがあると指摘しています。

なぜ、異例の再委託は行われたのか?事業に直接関わった電通関係者が取材に応じました。

この電通関係者は、サービスデザイン推進協議会が国との間に入ることにメリットがあるとあかしました。下請けになれば、国に経費の詳細を報告する義務がなくなるからです。

事業に直接関わった電通関係者

「一般の企業が一次請けでやるとなると、どうしてもやりにくくなる」

「企業側は経費上、一つ、再委託になることで、(国に)全ての経費を見せる必要がなくなるということもありますので、今回のようにサービスデザイン推進協議会があることで、普通の企業としての利益活動ができるという構造になっている」

電通の公共事業部門に長く在籍した元社員です。サービスデザイン推進協議会は、電通が設立に深く関わった団体。巨大事業の事務委託の受け皿として、国も頼りにする組織だったといいます。

元電通社員

「省庁側としてはお金の蛇口になるところ、その仕組みをつくるところが必要だった。電通としては/従来型の広告事業じゃない部分で、利益を上げることが必要になってきたというのが、うまくがっちゃんこしてうまくいってるのが今の形態だと思うんですよ。二人三脚でしょうね、一心同体と言ったら変ですけど」

会計検査院が「再委託」に加えて問題視したのが、「多重下請け」でした。

電通は、審査や、コールセンターなどの業務を、別の会社に発注。中でも給付金の申請をサポートする業務では、500以上の事業者が関わり、最大9次下請けまでありました。このサポート業務の費用は、287億円。

窓口を訪れた人ひとり当たりおよそ6万5千円のコストがかかっていました。事業に直接関わった電通関係者です。下請けが繰り返された先の現場について、電通としては詳しく

把握していないと証言しました。

事業に直接関わった電通関係者

「今回、人を派遣したり、一時的に設営するイベントの性格が強いと思いますので、それはイベント会社のサプライチェーンとして、もともと存在していたと。電通は三次下請けになるんですかね、企業さんから請求を受けます。その請求書は、あくまで、その企業から受けているものであって、その下に何社入っているかというのは、基本的にはタッチしていないです」

再委託費率の高さや多重下請けについて電通はどう受け止めているのか。

「事業は適切に行った」としたうえでこう回答しました。

電通の回答

「当初からそもそも1社で対応できるようなレベルの事業ではないと考えておりました。ただ、事業に対して様々なご指摘を頂いたことを踏まえ、取引方法や体制について見直しを図り、公平性・透明性の確保に努めていきたいと考えております」

会計検査院・元局長の有川博さん。持続化給付金での事務委託では、国が全体像を把握しておらず不必要な経費が計上されるリスクがあったと指摘します。

会計検査院 有川博 元局長

「意識的に中抜きしているかどうかは別として、経費が重複して支払われているか、そういったものが分かりにくい今回のような履行体制を十分確認しないまま、多重構造で業者がこういった執行をしていると、経済合理性に対してかなりリスクがあると」

一連の事務委託のあり方は適切だったのか。経済産業省はこう回答しています。

経済産業省の回答

「様々な御指摘を頂いたことから、外部有識者による検討会で議論を行いました。

透明性、効率的な執行などの観点から、新たなルールを定めました」

今回の事態をうけ、再委託費率が50%を超える場合は、理由を詳しく確認するなど、ルール改正を行ったとしています。

コロナ以前の事業がなぜ・・・巨額予算の内実とは?

私たちが検証を行った77兆円のコロナ予算。

データ解析を進めるとコロナ前から行われてきたさまざまな事業もコロナ予算に組み込まれていることが分かりました。

その事業数は712。総額23兆4千億円に上ります。

この中には、従業員の雇用を維持していくための助成金や、苦境に陥った中小企業への融資を円滑にするための事業など、必要不可欠なものもあります。

しかし、コロナ対策としてすぐに行う必要があったのか、疑問を持たざるを得ない事業も少なくありませんでした。

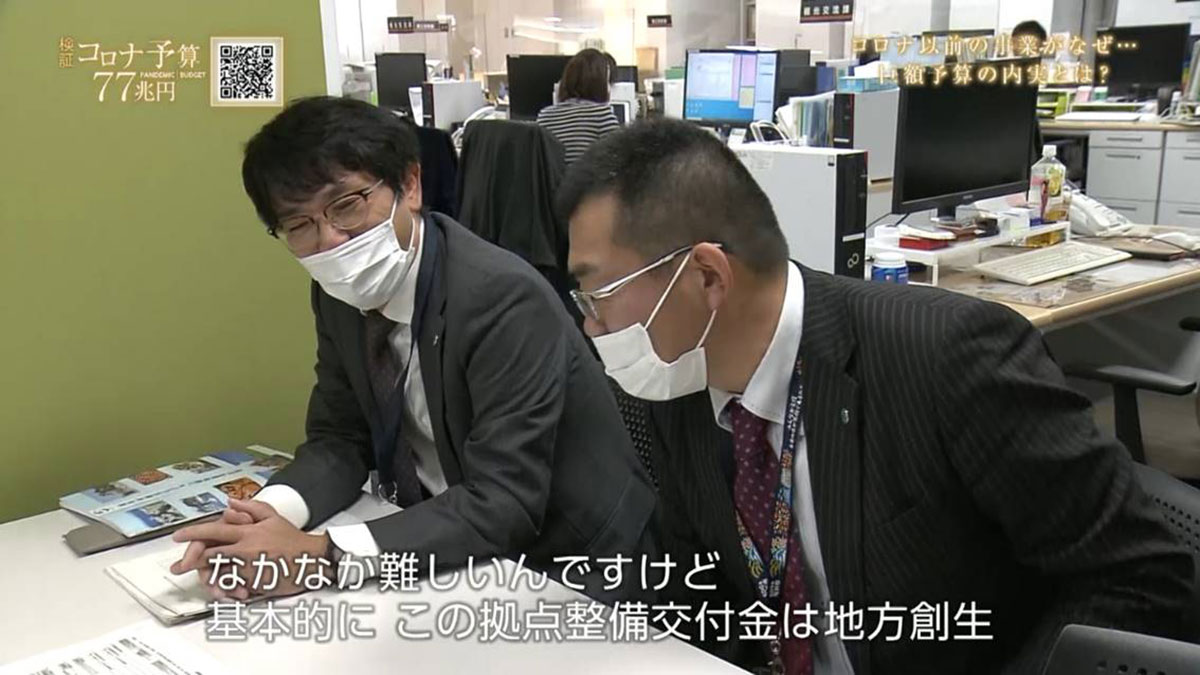

例えば、内閣府が5年前から行ってきた「地方創生拠点整備交付金」。今回の予算規模は、495億円です。この事業の目的を3年前からさかのぼって見てみると。コロナの前もコロナの後も全く同じ文章。目的は「施設整備等の取組」と書かれていました。

つまり、ポストコロナ対策にも、直接リンクしていないように読み取れます。

それではなぜこの事業が、77兆円の予算に組み込まれたのでしょうか。

「拠点整備交付金」は、全国131の事業が対象となりました。

その1つ、観光業が盛んな福井県坂井市です。

市が国に申請した交付金の額は1億5千万円。いま温泉宿泊施設の改修を進めています。コロナの前からあった施設整備のための交付金。市は、地域活性化のために長期計画を立て4年前から交付金を受け取ってきました。

古民家の改修に約2千万円。バスターミナルの整備に約1億1千万円。集会場の増築に約1億8千万円。

いま進めている温泉宿泊施設の改修工事も、以前からあった計画のひとつでした。

コロナの前も後もまったく同じ名目で進められる国の事業。

今回、この交付金がコロナ予算の中に位置づけられたことについて市の担当者は。

坂井市 産業政策部 観光交流課 谷根康弘 課長

「そこはコロナだからどうという所はあまりないかなと。なかなか難しいんですけど、基本的にこの拠点整備交付金というのは地方創生。当然、いまコロナの影響を受けてますけど」

この事業と同じようにレビューシートに記載された事業目的と概要の文章が3年間全く同じだったのは89に上ることが分かりました。

佐藤主光さん 一橋大学教授 専門 財政学

「コロナ以前からある課題に対する事業と、コロナで顕在化した課題に対して対処するべき事業というのは、本来分けて考えなきゃいけなくて、後者こそが本来ポストコロナの事業ということになるはずなんですけど、そこら辺りが恐らく混在してしまっている」

西出順郎さん 明治大学専任教授 専門 行政評価

「少しでも役に立つものなら全部ポストコロナだというところで、全てを解釈しちゃうという単純思考ができるスキームになっているような感じなんですね」

なぜ、以前から続く事業をコロナ予算として組み込んでいるのか。

施設整備のための交付金を所管する内閣府は、こう回答しました。

内閣府の回答

「地方を取り巻く環境は、予想できない事態が相次いでいます。コロナの影響を受けており、感染の収束の目処が立たない中で、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を目指し予算措置をしました」

77兆円というかつてない巨額予算。なぜここまで膨らんだのか、中央省庁の官僚がその内実を明かしました。

中央省庁の官僚

「コロナの収束のメドが立たない中、政府は〝切れ目のない景気対策が欠かせない〟と訴えていた。今まで通りにくかった予算も『コロナ』という看板をつければ通りやすいという思惑もあった。結果、緊急性や有効性が乏しいものも含まれた可能性は否めない」

政策の効果をどう検証?問われる“補助金1兆円”

コロナ予算が投じられた1000に及ぶ事業。

政策の効果をどう検証するのか問われている事業も少なくありません。

そのひとつ、新たな中小企業政策の柱である「事業再構築促進事業」です。予算規模は、1兆1千億円。ことし3月から始まったこの事業。

コロナの影響を受けた中小企業が新事業や業態転換などを行う際に、100万円から最大1億円を補助する事業です。

これは、国がこの事業について紹介した動画です。

中小企業庁 担当者(当時)

「なんといってもですね1兆円なんです。」

「1兆円!?」

「わかんないの自分でも。1兆円ってどんだけ大きいんだろうと思んですけど。そこまで国会の先生方にも、財務省にも頑張っていただいたのは、日本政府の気持ち」

いまこの事業に多くの中小企業が殺到。補助金申請のサポートをしているのが中小企業診断士などです。

この中小企業診断士がこれまで支援してきたのは、200社以上。

獲得した補助金の総額は、50億円にのぼります。

中小企業診断士 姫田光太さん

「ある程度、しっかり条件とお客さまの本気度を確認してからやるので、実際に受注に至った方は、ほぼ、9割以上、受かります」

中小企業を支援するこの事業。レビューシートには、国の目標が記載されています。

営業利益や人件費、設備投資にかかった費用(減価償却費)を足し合わせた付加価値額。

この付加価値額を事業終了後3~5年で、年平均3%以上増加させることを目標としています。

国はこの目標が達成可能と判断した企業をこれまでおよそ2万6千社採択しました。

しかし、国が開いた有識者による会議では、この事業の効果をどう検証するか厳しい意見が次々とあがりました。

出席した有識者

「採択した後の検証に重点を置いていただきたいなと思います」

出席した有識者

「この補助金についてちゃんと政策効果を測定できる体制をいかに立てるかが非常に重要だと思います。ポストコロナ社会で有望だと思われる業態に、一斉に多数の企業が参入したときに競争が非常に激しくなって、収益率が落ちるということが起こらないのかどうか」

中小企業庁 担当者

「本質を突いたご指摘、誠にありがとうございます。審査よりレビュー(点検)というのは全く思いは同じでございます」

補助金の支給が決まり新たな事業に挑む千葉県の旅館です。コロナ禍で広がるオフィスを離れ観光地で仕事をするワーケーション。国からの補助金およそ1200万円を使って設備をつくろうとしています。

この旅館は、補助金を申請した際、国に事業の目標を提出しました。ことし6月までの1年間の売り上げは3億5千万円、それを5年後には2億円以上増やし5億8千万円にする目標です。

しかしこの先、ワーケーション事業が成長し、目標が達成できるのか、不安を感じています。

滝見苑 富澤真実 社長

「コロナが落ち着いたときに、やっぱり会社で仕事をしたほうが効率がいいとか。元の日常に戻ったら前のように戻っちゃうんじゃないかなと。期待してやっていかないとちょっとやれない、頑張っていけないので。不安はありますけど」

この事業のレビューシート。「効果的な政策検証を進めていく」としています。

しかし、具体的に効果をどう検証するのか、どういった体制で取り組むのかについては、記載されていませんでした。

中小企業庁の回答

「成果目標の達成状況については、各企業からの「報告書」を通じて進捗状況を把握し分析する予定です。また好事例の公表や支援機関にサポートするよう呼びかけることなどを通じて成果の最大化を図っていきたいと考えております」

レビューシートがない!?定額給付金の目的と効果は

見てきましたように、日本は政策の効果について検証を行う仕組みが十分には整っていないという現状があります。

こうした中、私たちが今回その効果を検証するために細かく分析してきたのが行政事業レビューシートです。

しかしコロナ予算の中にはそのレビューシートが存在しない事業がありました。

国民一人あたり10万円を給付した「特別定額給付金事業」です。

予算規模は、コロナ予算最大のおよそ13兆円。もしレビューシートが存在していれば予算宇宙最大の星になります。

所管する総務省は「レビューシート作成の趣旨になじまない」としています。

一体どういうことなのか、その目的と効果を検証しました。

全国民に10万円を給付するという前代未聞の政策。その目的は政治主導の中で揺れ動きました。

現金給付について政府が検討を始めたのは去年4月。当初の案は、生活に困窮する人たちを対象にした限定給付でした。

当時、経済対策などコロナ対応に当たっていた西村康稔前経済再生担当大臣です。

西村康稔 前経済再生相

「一番大きな議論があったのは所得が減ってない人もいるじゃないかというところで、何も公務員とか、エッセンシャルワーカーとして働いておられる方々も所得が減るわけじゃない。やはり給付を行うなら厳しい世帯に集中して行う方がいいと」

去年3月、政府は、収入が減少した世帯に限って30万円を給付すると閣議決定。

ところがその直後、方針が一転します。与党・公明党が、全国民への10万円の給付を強く求めたためでした。

なぜ、公明党は一律給付を求めたのか。

その“根拠”は「国民からの声」だといいます。

「こちらが当時全国の方々から公明党に寄せていただいたお声をまとめた書面でございます。」

1万件を超えるかつてない数の意見が寄せられ、そのほとんどが限定給付への不満や怒りを訴えるものでした。

公明党 山口那津男代表

「ここはやはり国民みんなが連帯をしてこのコロナ禍を乗り越えようとそういう国民の 気持ちを統合する、そういう政策が意味があると強く思ったわけであります。その点での効果ということを考えると、これはもう経済対策だとか社会政策だとか一律の既存の考え方だけで割り切れるものではないと」

給付された10万円はどのくらい使われたのか。

独自に検証を行った専門家がいます。早稲田大学の久保田荘准教授です。

大手銀行のおよそ300万件の口座情報や家計簿アプリのデータの提供を受け、10万円の入金直後の動きを分析しました。

その結果、確実に消費に充てられた金額は平均で2万円から3万円。さらに預金が多い人ほど消費額が少ないことが分かりました。

久保田荘准さん 早稲田大学教授

「デジタル化の時代ですので何か知りたいと思ったらどっかに何かデータがあるんです。科学的にとにかくデータもしくはコンピュータシミュレーション等やれれば、さらによいエビデンスが出せて将来への知見も蓄積することができるので」

特別定額給付金の効果について、政府は「この給付金の効果のみを抽出することは技術的に困難」としています。

政策の効果をどう検証?カギは「EBPM」

一方、アメリカでは政策の効果を検証し次に生かす取り組みが進んでいます。

ことし3月、バイデン政権が実施した1人あたり最大1400ドルの現金給付。

給付額は、所得に応じて決められました。年収7万5000ドルから段階的に給付額が減り、年収8万ドルでゼロとなる仕組みにしたのです。

これを可能にしたのがアメリカが進めてきた「EBPM」という取り組み。

エビデンス、つまり根拠に基づいて政策を立案することを意味します。政策の効果をその都度検証し改善するサイクルを生み出すのです。

政府に政策提言を行うシンクタンクです。アメリカ国民のクレジットカードの利用履歴ビッグデータを使って、去年、トランプ政権が実施した現金給付の効果を検証しました。

その結果、年収7万8000ドルを超えると消費額が減り、ほとんど貯蓄されていることがわかりました。

バイデン政権はこのデータを重視。当初当初年収10万ドル未満としていた給付の対象を、8万ドル未満に絞ったのです。

ブラウン大学 ジョン・フリードマン教授 (NPO法人「Opportunity Insights」)

「経済状況を示すデータのおかげでパンデミックという誰も経験したことのない事態でも、優れた政策につなげることができました。リアルタイムのデータを取り入れ、エビデンスを反映して政策を立案すればより多くの人々を救うことができるのです」

先週成立した今年度の補正予算。

18歳以下の子どもへの10万円相当の給付をめぐってふたたび課題が指摘されました。

衆院予算委 立民・小川政調会長(2021/12/13)

「そもそもこの政策(給付)は経済対策なのか子育て支援なのか」

衆院予算委 維新・藤田幹事長(2021/12/14)

「国民の皆さんから一番評判が悪いのは不公平だっていう声なんですよ」

公明党の山口代表は、今後効果的に予算を使うためには社会的な基盤を整えていく必要があると考えています。

公明党 山口那津男代表

「痛感したのは、デジタル化がもっと基盤が整っていれば機械的に素早く計算をして対象者を基準に基づいて特定できる。そしてまた口座、銀行口座等があらかじめわかっていれば速やかにそこに振り込むことができる」

コロナ予算の編成に携わってきた西村氏。かつてない規模に膨らんだ予算をどう振り返るのか。

西村康稔 前経済再生相

「なんとしても生活、雇用、事業を守っていかなきゃいけない。社会全体、経済全体を守らなきゃいけないけない。そのためにもう財源とか国債の発行額がどうだとか、そんなことは関係なしにとにかくやるべきことをやらなきゃいけない。大きな枠組みをとってきたということと感染状況に応じて予算を執行してきたと言うことの結果だというふうに思っています」

その上で、今後は日本でもEBPMを進めるべきだといいます。

西村康稔 前経済再生相

「(内閣府に)EBPMの専門調査会を設けて細かく議論をしていっていますので、まさにそうしたデータに基づいて分析に基づいて政策を行っていくというのは非常に大事なことだと思っています。強いリーダーシップで社会全体のデジタル化を進めていく、これが必要だと思います」

どうすれば根拠にもとづく効果的な予算を編成し、執行することができるのか。専門家からは、工夫次第で実現できると提言が相次ぎました。

尾上洋介さん 日本大学准教授 専門 データ可視化

「私は日本に決してデータがないとは、あまり思わないんですね。官民問わずに、結構いろんなデータを蓄積している一方で、データをつなぎ合わせて活用していくところが非常に弱いと感じます。データをオープンにして、どこに何があるかをちゃんと分かった上でつなぎ合わせて利用していく」

宮川大介さん 一橋大学准教授 専門 企業金融

「経済官庁の方たちは、特に中堅若手のところは、この手の知識がどんどん深まってきてるんですね。政治家の皆さま方ですよね、それから中央官庁のマネジメント層の方たちが、まずこの政策評価をするということの基礎的なリテラシーを持つべき」

そして、最後に出たのは、失敗を認め、改善につなげていくことの大切さでした。

大橋弘さん 東京大学教授 専門 経済政策

「失敗を恐れないで、その失敗をどう生かしていくのかというマインドセットにもっていく必要あるし、いったい(政策の)効果がどうだったのかということを測定すること。で、それを回していくことで、政策っていうのはよりよいものにつながっていくし、われわれの生活もよくなっていくっていうことだと思うんですね」

77兆円の教訓 未来へどう生かすか?

検証 コロナ予算。

プロジェクトはこの放送で終わりではありません。

QRコードからアクセスできる特設サイトでは、レビューシートのデータや、さまざまなコンテンツをこれからも公開していきます。ぜひご覧ください。

コロナ予算77兆円。その教訓をいかに未来へつなげていくか。ヒントとなる動きは、すでに始まっています。

長野県信濃町。去年、国の臨時交付金で、新たなバスの購入を検討していました。

しかし、まずは住民たちの暮らしを支えるべきとの意見が議会で相次ぎ、優先順位が見直されました。

信濃町役場総務課 佐藤宏幸 課長補佐

「もっと困っている方がいる住民・事業者の皆さん、そういった外向けの方に優先してやっていくべきだという声が強かったと」

そこで町は、苦境に陥った地元の宿泊施設を支えるため、宿泊代の補助に当てる予算を増やしました。

信濃町のホテル支配人

「ホテルの方の売り上げも、こちらの方で大変上がっている状況でございます」

行政に携わる人たちの間でも、新しい動きが起きています。

霞ヶ関の若手官僚たちがことし立ち上げたNPO。目的は、EBPMを広げていくこと。

議論の様子

「自治体の職員とか行政の職員に、(EBPMは)いいねと思ってもらわなないとなかなか使ってもらえない」

参加者は、官僚や全国の自治体職員など、およそ800人にのぼっています。

NPO法人 ポリシーガレージ 代表理事 津田広和さん

「市民一人一人に、事業者一人一人にいい施策を届けようということを科学的にやる。財政危機に直面する状況だからこそ、しっかりと学んで実践していかないといけないかなと」

国民の命と暮らしを支えることを目的とした、コロナ予算、77兆円。

優先順位のつけ方、資金の使われ方、効果検証のあり方。

日本の予算が抱えてきた課題が、浮き彫りになりました。

この教訓をどう活かすのか。

将来世代に対する、私たちの責任です。

記事一覧